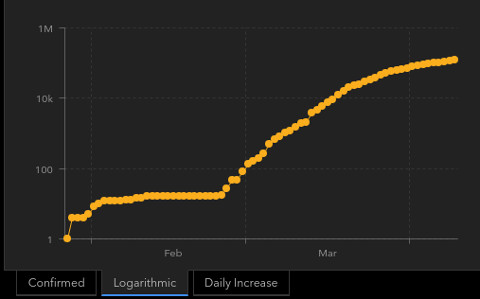

Mutti macht Mathe. R0! [Update]

Tagesspiegel: „Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten“, sagte Merkel. „Wenn wir 1,2 haben, also jeder steckt 20 Prozent mehr an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier einen, dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems“, so die Kanzlerin weiter.

Ich bin froh, dass die Chefin des Ausschusses der herrschenden Klasse, der sich Regierung nennt, eine Naturwissenschaftlerin ist und nicht Politikwissenschaftler oder Jurist (andere Version).

Wie das gewohnte intellektuelle Niveau ist, enthüllt die Autorin des obigen Artikels mehr oder weniger unfreiwillig: „ratterte sie [Merkel] in beeindruckender Manier eine Reihe von Zahlen herunter.“

Wenn jemand einfache mathematische Formeln erklären kann, ohne etwas vom Blatt ablesen zu müssen, ist das schon „beeindruckend“.

[Update] Der Guardian schreibt bewundernd: „She knows the laws of formal logic and is therefore capable of building logical chains with speed and determination.“

Von Trump lernen heisst Propaganda lernen

Trump hat etwas sehr Kluges gesagt: Er beanspruche allumfassende Macht in der Krise.

Nun weiß jeder, dass das gelogen ist. Und?

– Alle regen sich jetzt auf und zitieren ihn. Das heißt: Trump setzt die Agenden.

– Der Satz wird von allen Medien breit wie Quark getreten. Das heißt: Trump kommt in den Medien vor („es gibt keine schlechte Propaganda“ ist eine Binsenweisheit).

– Trump redet immer zu seinen Wählern, nicht zu seinen Gegnern. (Das wäre Zeitverschwendung.) Die Wähler wissen jetzt, wenn etwas schief läuft, sind die schuld, die Trump nicht haben machen lassen, wie er wollte. Das heißt: die eigenen Leute machen nicht ihn verantwortlich.

– Ihr seid alle zu wenig Zyniker. „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ gehört doch zur Standard-Attitude eines jeden Politikers. Warum sich aufregen?

– Lest mehr Machiavelli!

Shakshuka

Ich habe mich mal an Shakshuka (auch: Schakschuka) herangewagt. „Shakshuka is an easy, healthy breakfast (or any time of day) recipe in Israel and other parts of the Middle East and North Africa. It’s a simple combination of simmering tomatoes, onions, garlic, spices and gently poached eggs.“

Meine Version: Zwei zerkleinerte Zwiebeln ca. 10 Minuten in Öl anbraten, bis sie glasig sind, dann drei zerhackte Knoblauchzehen dazu und weitere fünf Minuten brutzeln lassen.

Jetzt zwei kleine Dosen gehackte Tomaten dazugeben. Ich habe nur eine genommen, aber vier frische Tomaten. Die hatte ich kurz in Wasser kochen lassen – so kann man die Schale besser abziehen.

Dann noch zwei rote Paprika in kleinen Stücken.

Gewürze: Salz, Pfeffer, ein Teelöffel getrockneter Chilischoten (oder Chili-Pfeffer), jeweils einen halben Esslöffel süßen und scharfen Rosenpaprika sowie Kreuzkümmel, eine Prise Zucker. (Vermutlich geht auch Cumin ganz gut.)

Wenn das Gericht sämig wird (nach ca. weiteren zehn Minuten), mit einem Löffel je nach Anzahl der Eier (bei mir drei) in die Soße drücken und die Eier hineinschlagen – und das Gericht weitere acht bis zehn Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis das Eiweiß nicht mehr flüssig ist.

Geriebenen Käse und Petersilie drüberstreuen. Fertig! Schmeckt köstlich.

Durchseucht

Je mehr eine Gesellschaft von Religion durchseucht ist, um so mehr ist sie gegen Fakten immun.

Unter nationalen Akademikern und spätmodernen Experten

Klassengesellschaft, aus der Sicht eines bürgerlichen Soziologen (Symbolbild)

Zugegeben – und vermutlich eine unverzeihliche Bildungslücke: Ich wusste gar nicht, dass es eine so genannte Leopoldina und die dazu passenden Experten gibt.

Jetzt weiß ich, dass diese Damen und Herren sich schon vor zwei Jahren für ein profitorientiertes Gesundheitssystem ausgesprochen haben. („Qualifiziertes medizinisches Personal ist derzeit im Grunde ausreichend vorhanden, aber auf zu viele Häuser verteilt.“ WTF?)

Von denen soll ich mir Ratschläge anhören, ob der „Lockdown“ gelockert werden darf und kann? Da frage ich doch lieber einen x-beliebigen Taxifahrer oder Polizisten aus Wuhan.

Wir haben da noch einen Experten, der im Tagesspiegel etwas über die Klassenstruktur sagt:

Auch wenn sich das Social Distancing an alle richtet, betrifft die Krise die sozialen Milieus in sehr unterschiedlicher Weise. Generell stellt sich die Sozialstruktur der Spätmoderne als die einer Drei-Klassen-Gesellschaft dar: die neue Mittelklasse der Akademiker, die traditionelle Mittelklasse und die neue prekäre Klasse (service class) stehen einander gegenüber.

Die herrschende Klasse hat er vergessen, aber die ist ja auch so klein – die sieht man kaum. Und die Arbeiterklasse? Die akademische Mittelschicht ist mittlerweise so borniert, dass sie nur noch sich selbst sieht – überall bröselt es. Das ist aber nicht neu.

By the way:

Es ist sehr zu vermuten, dass die Pandemie dieser Renaissance des Staates einen Schub gibt: der Staat muss langfristig für eine entsprechende Gesundheits-Infrastruktur sorgen, aber auch insgesamt das dynamische Geschehen der Weltgesellschaft mit Regeln versehen.

Disagree, Herr Experte! Ich vermute, dass nicht. Wetten dass? Der Staat sind wir alle, die Regierung ist im Kapitalimus ein Gremium der herrschenden Klasse(n), und die können den Rest auch verrecken lassen, solange das den Profit nicht schmälert oder (in Deutschland nur theoretisch) die Untertanen sich empören. Diejenigen, die das Gesundheitssystem profitabel machen wollen, sind doch nicht besonders bösartig, sondern Charaktermasken, Getriebene – die können gar nicht anders, es sei denn, man zwänge sie dazu.

Dazu fehlt aber der politische Konsens. Das wird auch so bleiben in einem Land, in dem Gewerkschaftler von „Tarifpartnerschaft“, von „Arbeitergebern“ und „Arbeitnehmern“ faseln.

Klassengesellschaft, aus der Sicht eines bürgerlichen Soziologen (noch ein Symbolbild)

Böhmisch-Rixdorf, revisited

Berlin-Rixdorf (Neukölln), Kirchgasse Ecke Wanzlikpfad (der Link endet auf htm, nicht auf html – wann und wie haben die die Datei online gestellt – noch mit Windows 3.11?).

Das Foto habe ich im November 2008 schon einmal hier veröffentlicht. Der Facebook-Algorithmus erinnerte mich heute daran, dass ich es dort vor einem Jahrzehnt publiziert hatte. Kinder, wie die Zeit vergeht….

Die Ohren der Frösche

Während meiner Reise nach Venezuela 1998 – ich war allein unterwegs – habe ich kein richtiges Reisetagebuch geführt, sondern nur Notizen gemacht über Dinge und Fakten, die ich für meinen Roman Die Konquistadoren brauchte. Der spielt genau da, nur zwischen 1534 und 1539, in der Zeit der Eroberung des Landes durch deutsche und spanische Landsknechte. Die Konquistadoren zogen plündernd und mordend von Coro im Norden nach Südwesten, entlang der Anden, endlich über den Fluss Arauca weiter ins heutige Kolumbien.

Ich war nach sechs oder sieben Wochen und nach einigen Strapazen in Palmarito angekommen und von dort nach Amparo an der kolumbianischen Grenze gereist und hatte meine Recherchen so gut wie abgeschlossen. Der Rest der Reise war „Urlaub“, wenn man das so nennen kann.

Jetzt wollte ich nach Osten zum zum Rio Meta und zum Orinoco. Dorthin verirrt sich so gut wie nie ein Fremder. (Wie ich zum Rio Apure gelangte, habe ich hier vor zwei Jahren beschrieben.)

In Amparo nahm ich einen Bus nach Elorza. Den (vgl. Foto unten) fand ich recht komfortabel, da ich 1979, 1982 und 1984 entweder per LKW oder Pickup gereist war oder fast immer in Bussen, die ausrangierte Schulbusse waren und für große Europäer daher nicht unbedingt bequem, zudem während der Fahrt meistens repariert werden mussten, wenn sie nicht ganz auseinanderfielen (wie 1982 ein Bus auf der brasilianischen Transamazonica). Ich war trotzdem gespannt, weil ich keinen blassen Schimmer hatte, was mich erwartete.

Ich saß neben einer Schwarzen, die zahllose Tüten und Pakete und noch mehr Krempel um sich gestapelt hatte. Wir kamen natürlich ins Gespräch, weil ich Informationen über mein Reiseziel Elorza brauchte. Sie war bestimmt genauso neugierig, sie hatte noch nie einen Deutschen getroffen. Sie sagte mir, ich könne bei ihr im Garten meine Hängematte aufhängen, ich müsse ihr jetzt nur beim Tragen ihrer Sachen helfen.

So geschah es, es waren nur noch mehr Tüten, als ich gesehen hatte – sogar ein ziemlich ramponiertes Kinderfahrrad war dabei. Wir kamen an einem Sonntag genau gegen Mittag an, bei glühender Hitze. Mein Rucksack damals wog gut zwanzig Kilo und die Dame guckte mich fragend an. Ich ließ mich nicht lumpen und nahm die Tüten, Taschen und was es sonst noch gab, auch das Kinderfahrrad unter den Arm. Wir marschieren frohgemut los.

Elorza ist ein kleines Nest (heute 26.000 Einwohner). Ich dachte, dass es nicht weit sein könne. Das war aber nicht so. Sie wohnte in den „Slums“ im Süden des Ortes, einer ärmlichen Gegend mit roh gemauerten Häusern, meistens mit Wellblech gedeckt, oft ohne Strom und fließend Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Fußmarsch war, nur, dass ich fast gestorben wäre. Ich war so nassgeschwitzt, als wäre ich in einen Fluss gefallen.

Ich konnte aber nicht aufgeben, denn vor den Häusern lungerten viele Leute herum, die Siesta machten oder in der Gluthölle dösten, und alle glotzten die kleine Lastenkarawane an. Die Frau kannte die meisten und plauderte angeregt auch noch ein wenig hier und da, während ich versuchte auf den Beinen zu bleiben und gute Miene zum anstrengenden Spiel machte. Sie musste unbedingt jedem erzählen, welch exotischen Kerl sie aufgegabelt hatte. Ich wurde besonders von einem Mann motiviert, die uns sah, offenbar alle seine Nachbarn herbeirief, auf mich zeigte und laut rief: „Mira, el toro!“ [etwa: Guck dir den Stier an!] Mein „Gepäck“ war gar nicht so schwer, nur unhandlich, aber die Hitze brachte mich fast um. Bei so einem „Kompliment“ musste ich natürlich durchhalten. Heute könnte ich mich kaputtlachen, aber damals fand ich das nicht lustig.

Die Hütte meine Gastwirtin war an der östlichen Seite einer nicht benannten Straße. Es gab nur einen Raum, der als Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer für ihre drei Sprößlinge diente. Das Grundstück war klein und hatte einen verwilderten Garten. Einen der minderjährigen Söhne habe ich nicht kennengelernt – er war gerade im Knast, und sie versuchte jeden Tag ihn herauszubekommen. Einen Mann hatte sie auch nicht, aber derjenige, von dem eines oder zwei der Kinder waren, hatte ihr wohl die Hütte geschenkt. Ein Bad existierte ebensowenig, nur ein Wasseranschluss für einen Schlauch auf einer Art Waschbecken aus Steinen. Man musste über einen Stacheldrahtzaun zu den Nachbarn klettern und dort sein Geschäft auf einem Plumpsklo verrichten, das mit Wellblech nach außen notdürftig abgeschirmt war (oberstes Foto).

Ich kann mich fast an jedes Detail erinnern, weil ich in einer Nacht Durchfall hatte, mich aus der Hängematte quälte und zu allem Überfluss in den Stacheldrahtzaun fiel, weil es trotz meiner kleinen Taschenlampe stockdunkel war, und blutete. (Irgendwo habe ich noch einen kleine Narbe davon.) Auf dem Plumpsklo erwartete mich ein unvergessliches Szenario: Hunderte kleiner Frösche saßen überall, sogar auf der hölzernen Klobrille, weil die „Toilette“ der einzige feuchte Fleck weit und breit war (es war Sommerzeit) Ich weiß heute noch, dass ich mich fragte, ob Frösche Ohren haben und durch Händeklatschen zu vertreiben wären. Irgendwie habe ich mir Platz geschaffen, ich weiß aber nicht mehr, wie.

Auf der Straße zum Hauptplatz war ein kleiner Laden mit einem ungemein freundlichen Ehepaar, das mich jedes Mal hereinwinkte, wenn ich vorbeikam, um ein Schwätzchen zu halten. Das Geschäft war so winzig, dass man sich kaum umdrehen konnte. (Die Ecke könnte an der Avenida Aeroperto sein – ich weiß noch, dass ich nach Süden fotografiert habe – im Hintergrund, wo die großen Bäume zu sehen sind, biegt die Via Caribe nach Osten ab.)

Der Inhaber kannte jede und jeden, und als ich ihm erzähle, ich wolle versuchen, zu den Guahibos zu gelangen, die Halbnomaden sind und mal hier und mal dort in den Llanos leben, fand er gleich eine Lösung. Er brüllte laut über die Straße: „Roberto, telefono!“ Der Gerufene kam herbeigerannt. Der Ladenbesitzer lachte sich kaputt und erklärte ihm, was ich wollte. Roberto Parra hatte einen Jeep und fuhr mich ein paar Tage später gratis zu den Guahibo am Rio Capanaparo, einfach, weil er nett und neugierig war, obwohl wir einen ganzen Tag unterwegs sein mussten.

Auf der halsbrecherischen Fahrt ist mein liebstes Selfie entstanden.

(Ich wollte etwas Politisches bloggen, aber ich habe ziemlich viel Zeit verplempert, um die Fotos aufzubereiten, die ich vor Jahren digitalisiert und archiviert hatte.)

[Mir fällt kein Titel ein]

Radelnd auf dem Weg zur kapitalistischen Lohnarbeit, Ostersonntag um 5.30 Uhr, Landwehrkanal

Philipp Sarasin [sic] fragt (danke, T.!): „Mit Foucault die Pandemie verstehen?“

Die Lepra und die Leprosorien, die in der frühen Neuzeit zu Armenhäusern und zu Asylen für die Wahnsinnigen wurden, waren für Foucault damit ein erstes Modell der Macht: Die Macht trennt die Gesunden von den Kranken, schließt die Devianten und Verrückten aus der Gesellschaft aus… (…)

Dieses „Lepra_Modell“ sei im 17. Jahrhundert durch das „Pest-Modell“ abgelöst worden: Deviante wurden nicht einfach länger ausgestoßen und weggesperrt, sondern „alle“ – Kinder, Soldaten, Arbeiter, Gefangene, Arme, etc. – wurden einer rigorosen Disziplinierung unterworfen, die nicht zuletzt der Einübung einer strengen Arbeitsdisziplin und damit dem „Produktivmachen“ ihrer Körper diente.

Beim aktuellen „Pocken-Modell“ gehe nicht mehr um Disziplinierung wie noch zu Zeiten der Pest: „[D]as grundlegende Problem ist vielmehr zu wissen, wie viele Leute von Pocken befallen sind, in welchem Alter, mit welchen Folgen, welcher Sterblichkeit, welchen Schädigungen und Nachwirkungen, welches Risiko man eingeht, wenn man sich impfen lässt, wie hoch für ein Individuum die Wahrscheinlichkeit ist, zu sterben oder trotz Impfung an Pocken zu erkranken, welches die statistischen Auswirkungen bei der Bevölkerung im allgemeinen sind (…).“ Dem entsprechend sei es angesichts der Pocken um „das Problem der Epidemien und der medizinischen Feldzüge [gegangen], mit denen man epidemische oder endemische Phänomene einzudämmen versucht.

Fazit: Das Pocken-Modell der Macht beschreibt, mehr oder weniger, aber doch ganz zutreffend die Form des Regierens in Zeiten der Pandemie, der trotz aller Unterschiede und trotz vieler nationaler Egoismen die europäischen Regierungen folgen.

Dann haben wir noch auf Bloomberg: „It’s Still Hard to Predict Who Will Die From Covid-19 – The complicated ways in which the coronavirus interacts with human immune systems.“ Auch lesenswert.

Meedia.de: „Heinsberg Protokoll: Zum ersten Mal spricht Philipp Jessen über ein Storymachine-Projekt“. Da kriegt man einen Hals beim Lesen. Embedded Forschung oder „embedded journalism“ – oder beides.

Übrigens siegt der Kommunismus in Indien (Quelle: Washington Post) – der Bundesstaat Kerala wird seit drei Jahrzehneten kommunistisch regiert und hat daher und naturgemäß das beste Gesundheitssystem Indiens.

Das Wort zum Sonntag spricht Stephan Anpalagan angesichts einer besonders albernen Religiotin:

Als Theologe zitiere ich mal den Brief an die Gemeinde in Ankh-Morpork, 3. Salamander Kapitel 4, Vers 17:

„Doch hütet Euch vor den faulen Prophetinnen der Schundblätter, die Euch befehligen des Heilands Haus zu öffnen in Zeiten der Pestilenz! Des Teufels Schergen sind sie, die Gedeih und Verderben mit sich bringen. Lasset Euch nicht beirren von leeren Worten, die des Kaufmanns Brot verfluchen und nur der Niedertracht Willen das Manna des Herrn preisen.

Geister der Wirrnis haben sich ihrer bemächtigt. Bleibt wachsam!“

Ehret den Drosten! Hallelujah!

Trotzdem ist das Ende wie immer nahe.

Gestern (ich konnte nicht wirklich bloggen): Vergesst Dutschke nicht!

Lesen hier Frauen aus der Mittelschicht mit? Ich hätte da noch was:

Grim records and flattening the curve

[Coole und zum Thema gar nicht passende Musik ertönt]

The New York Times: „New York City officials have hired contract laborers to bury the dead in its potter’s field on Hart Island as the city’s daily death rate from the coronavirus epidemic has reached grim new records in each of the last three days.“ Das nenne ich mal apokalypisch. Gilt auch für kleine Details: Laut WDR muss der Katastrophenschutz ein Pflegeheim übernehmen, weil alle Mitarbeiter positiv getestet wurden.

Spiegel online attestiert den Mexikanern eine „gläubig-abergläubische“ und „irrationale“ Denkweise. Den „Schwarzen“ übrigens auch: „Manche Schwarze halten sich offenbar für immun gegen das Virus – ein alter Aberglaube.“

Ich kommentierte auf Fratzenbuch, bei Spiegel online schrieben Rassisten: „In Illinois, einem der wenigen Bundesstaaten, die Corona-Statistiken nach Rasse aufschlüsseln, sind Schwarze die Gruppe, die so schwer betroffen ist wie keine andere.“ Beim Homo sapiens gibt es keine Rassen. Und wer ist „schwarz“? Auch die Hellbraunen?“

Der Satz wurde alsbald geändert, jetzt steht da nicht mehr „nach Rasse“, sondern „ethnische Zugehörigkeit“. Das macht es nicht besser. Man kann auch nicht alles mit Rassismus erklären. Das ist zu einfach. Wer religiös ist oder abergläubisch, ist selbst schuld. Und sollte man nicht in Kuba nachfragen, ob dort „die Schwarzen“ auch öfter infiziert werden? Und wenn nein, warum nicht? Man könnte mit Blick auf die Statistik behaupten:

Je religiöser eine Gesellschaft ist, um so mehr Infektionen gibt es.

Eine der Lehren aus Wuhan ist: „Ärzte und medizinisches Personal sollten nur sechs Stunden arbeiten“.

Man hat in Wuhan eine klare Relation zwischen der Länge der Arbeitsschichten und der Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten sowie der Ansteckungswahrscheinlichkeit der Krankenhaus-Mitarbeiter entdeckt. In der ersten hektischen Phase arbeiteten Ärzte und medizinisches Personal in Wuhan oft 12 bis 14 Stunden. Sehr viele Helfer haben sich damals angesteckt. Diese Entwicklung sehen wir auch in Italien und Spanien. Erst als in China sehr viel mehr Personal zur Hilfe kam und die Schichten sich auf sechs Stunden verkürzten, sanken die Ansteckungs- und Sterberaten. Das Personal konnte sich dann sehr viel genauer an die Vorschriften halten.

Jetzt kann man schon vorhersehen, was unsere grandiosen Politiker-Pappnasen hierzulande (laut Neues Deutschland u.a.) daraus machen: „Arbeitsminister Heil [nomen non est omen] erlaubt Ausweitung der Arbeitszeiten für Menschen in systemrelevanten Berufen“. Eine Krankenschwester in einer Rettungsstelle schrieb mir: „In der Schutzkleidung hält man es vier Stunden aus, dann ist man schon fix und fertig. Man kann nichts trinken oder essen. Meistens bleiben wir acht Stunden drin, mit ein oder zwei kurzen Unterbrechungen.“

Reporter ohne Grenzen hat im gewohnten Lautsprecherduktus Fake News verbreitet, der Begriff „Coronavirus“ werde in Turkmenistan zensiert. So was kann im freiheitlich-demokratischen „Westen“ natürlich nicht passieren.

Wer einen langen Text zu lesen imstande ist, sollte Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt lesen – obwohl der Titel „ein besorger Bürger“ abschreckt: Der Mann ist ganz vernünftig und zerlegt das kapitalistische schweizer Gesundheitssystem in winzige Stücke und trampelt darauf herum.

Die Kurve hat sich abgeflacht. Ja, aber das ist kein Grund, etwas zu ändern. Sie kann auch sehr schnell wieder in die Höhe schießen.

Rasur in Riberalta

Im Hafen von Riberalta, dem Ausgangspunkt für den Pando-Dschungel Boliviens (1984). Es gibt auch heute noch keine Straße nach Riberalta, die durchgehend befahrbar ist, man bewegt sich auf Booten fort. Der Rio Madre de Dios ist der größte Fluss.

Ich muss heute noch grinsen, wenn ich darüber nachdenke, dass der Unterschied zwischen dem harmlosen und entspannten Rasur-Foto und der Realität beträchtlich war. Aus meinem Reisetagebuch, Ausgangspunkt Cobija an der Grenze zu Brasilien:

Am Morgen ziehen alle pasajeros mit dem carro [eigentlich „Karre“, in Südamerika auch „Auto“, hier ein Pickup] des mecánicos ab zum Flugplatz, wo es sogar ein Café mit Kaffee und leckeren dulces gibt. Irgendwann, nachdem es schon ausgiebig gepieselt hat, kommen die pilotos und labern dumm rum, das Wetter sei schlecht usw. Aber plötzlich heißt es dann doch vámonos und wir düsen los. (…)

Freitag kommen wir in Riberalta an, wo wir bis zum billigsten Hotel latschen, Alojamiento Comercio, was 8000 kostet, aber gut ist. Der Markt: Milch- oder Bananensuppe, ein halbes Dutzend Weißbrotsorten, Flan, arroz con leche [Milchreis], Schokoladenpudding, Empanadas, pan de arroz [Reisbrot], ein ausgesprochen reichhaltiges Frühstücksangebot.

Wir marschieren oder besser: klettern das Ufer entlang. Es ist nur ein Schiff da, was angeblich am selben Tag auslaufen soll. Es fährt noch ein anderes, nur bis Chivé, und wir gelangen zu keiner Entscheidung, was wir tun sollen. Wir gehen dann doch in eine Art Freiluftkino.

Der nächste Tag wird wieder hektisch. Die Cleiton [Foto oben] ist immer noch da. Wir erfahren beim Schweizer Konsulat, dass ein anderes Schiff Anfang erst nächster Woche kommen soll – angeblich. (…)

Wir versuchen, bei unserem Hotel-dueño 100 US$ zu tauschen, was nach längerer Warterei misslingt. Zwischendurch stellen wir unser Gepäck schon am Ufer auf. Dann tauschen wir Geld im Casa Plattner – das müssen irgendwie deutsche oder österreichische Juden sein: Kuckucksuhr, Bild der Klagemauer, siebenarmiger Leuchter. Wir kriegen ein großes Paket 100-er [Geldscheine der bolivianischen Währung], und unser Dollar-Schein wird eingehend mit einer Maschine geprüft. Einige Einkäufe erledigen wir auch noch. (…)

Die Leute wirken hier schon anders, die Frauen oft schlank und hübsch mit den üblichen Flatterkleidchen. Einige ärmliche Männer sehen aus wie auf den Bildern „unzivilisierter“ Amazonas-Stämme. Auch vielen Leute mit hellen Haaren. (…)

Es kommen viele Schiffe und Boote, mit Bananen, Yucca usw.. Die Stadt hat ganze Straßenzüge mit einfachen Holz- oder Steinarkaden aus den 30-er Jahren. Typisch die rötlichen Straßen, auch die Häuser sind mit rotem Staub beschmutzt. Hunderte von lästig knatternden motocicletas. An einer Ecke gibt es abends zu essen, ca. 15 Tische mit Empanadas, irgendeinem Ekelfleisch und einer Art Steak, das ich am letzten Abend probiere. (…) Die Atmosphäre ist locker, und das Wetter bessert sich mit jedem Tag.

Zwei Nächte schlafen wir auf der Cleiton, arreglieren unsere Moskitonetze, und gewöhnen uns an die Szenerie. Am hohen Ufer stehen ein halbes Dutzend Schiffe aus Stahl, die ziemlich abgewrackt aussehen, und einige sind es wohl auch. Vielleicht sind die vom Kautschukboom übriggeblieben.

Die wenigen Passagiere und die Besatzung sind nett, eine Familie aus Frauen und einem dicklichen Jungen. (…) Die Immigration macht wider Erwarten [wir überquerten zwei Wochen später die Grenze zu Peru] gar keine Schwierigkeiten, es gibt aber keine Ausreisestempel.

12. Juni. [An dem Tag wurde das Foto oben gemacht.] Denkste! Wir sind immer noch in Riberalta. Gestern um sechs hieß es noch: „ahorita [von ahora: jetzt, in Südamerika wird an viele Wörter das Diminutiv -ita angehängt] vamos“ – etwa: Jetzt geht es los!], aber ahorita ist wie immer eine Interpretationssache. Die Besatzung schickte mich sogar los, um B. zu holen, weil es angeblich eilte, aber dann ist der Kapitän plötzlich doch zu spät, und er behauptet, man müsse eine Strafe zahlen [wenn man jetzt ablege]. Die Begründung für heute ist schierer Aberglaube: Der dia Martes sei ein schlechter Tag zum Reisen, man heirate auch nicht an einem Martes, und se decha las mujeres usw. [man lässt die Frauen in Frieden]. Also können wir vermutlich den letzten Abend in Riberalta noch öfter zelebrieren.

Danach folgt 13. Juni: Wir schwimmen auf dem Rio Madre de Dios.

Reproduktionszahl et al oder: Wuhan-style Lockdown

Das Video wird von YouTube eingebettet und erst beim Klick auf den Play-Button geladen. Es gelten die Datenschutzerklärungen von Google.

Vom Akzent her tippte ich darauf, dass die Dame (Mai Thi Nguyen-Kim) von maiLab aus dem Ruhrpott kommt (stimmt aber nicht).*

Wenn die ohne Teleprompter spricht (was man nicht sehen kann – sie liest aber nicht ab oder so, dass man es kaum merkt), ist sie rhetorisch richtig gut (was für Youtube-Videos extrem selten ist).

In gut 22 Minuten alles noch einmal erklärt, was wir schon wissen oder glaubten zu wissen:

#Flattenthecurve kann man nicht durchhalten. „Die Reproduktionszahl muss kleiner als 1 sein.“ Und das ist unter den gegebenen Umständen nicht zu schaffen.

Ohne Impfstoff wird die Pandemie nicht enden.

* „würden“ spricht man im Ruhrpott „wüaden“ aus – „härten“ hört sich wie „häaten“ an – also ohne „r“.

Mandarin am Landwehrkanal mit Klopapier in harten Zeiten

Landwehrkanal am Weichselplatz, hier in Richtung Osten aufgenommen, morgens kurz nach sechs Uhr.

Zur Zeit fahre ich zur Arbeit (der Beruf zum Geld verdienen, dass es garantiert reicht am Monatsende) mit dem Fahrrad und das Gefühl, keiner Menschenseele zu begegnen, bei Sonnenaufgang vor allem, auch wenn man gut 20 Minuten vor sich hin strampelt, ist schon eigenartig. Bis nach Ostern habe ich nur wenig Zeit, weil ich zwischen jeweils zwei 12-Stunden-Schichten nur einen Tag frei habe. Just saying.

Lustig zu lesen im Tagesspiegel: Berliner Verwaltung mangelhaft digitalisiert „Wir sind technisch kurz hinter der Karteikarte“. Sehr prägnante Überschrift – man könnte ununterbrochen den Kopf schütteln. So wird das nichts mit der „Digitalisierung“.

Falls ich etwas Abfälliges über den Einzel- und Supermarkthandel im Spätkapitalismus gesagt haben sollte, nehme ich alles zurück: Heute gelang es mir, sowohl Klopapier als auch Nudeln zu erwerben. Ich wundere mich, warum immer noch so wenig Leute mit Maske dort unterwegs sind, wo man Publikumskontakt nicht vermeiden kann?

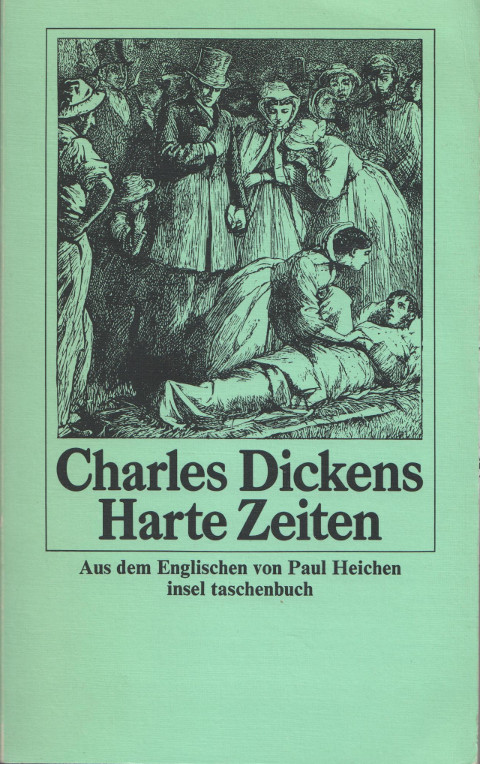

Charles Dickens: „Harte Zeiten“ – Hard Times (1854)

Als Junge hat mir jemand Charles Dickens‘ „Oliver Twist“ geschenkt. Ich fand das Buch damals ultraspannend und habe es mehrfach gelesen. Jetzt fiel mir auf, dass ich nur das von Dickens besitze und habe mir jetzt sein vermutlich wichtiges Werk besorgt. Beide gehören von dem von mir definierten Bildungskanon. Wisst ihr Bescheid!

Christian Y. Schmidt schreibt auf Fratzenbuch:

Aus gegebenem Anlass:

Je deutlicher es sich jetzt an den Todesraten zeigt, dass die westliche Seuchenbekämpfung schlechter funktioniert als die in China, desto schäumender werden die Attacken der westlichen Medien auf China werden. Die Flut der Artikel steht in Korrelation zum Versagen des Westens.

Beeindrucken wird das allerdings höchstens Menschen im Westen, für die das die nächste Kränkung ist, die ihnen China zufügt. Den grössten Teil der Weltbevölkerung interessiert die westliche Propaganda nicht mehr. Im Gegenteil. Sie wird nichts an der Realität ändern, dass der Kampf den Aufstieg Chinas und den Abstieg des Westens beschleunigt. Langsam sollte man versuchen, diesen Prozess zu begreifen, statt sich wütend darüber aufzuregen. Aber wahrscheinlich muss es erst noch eine Weile so weitergehen, bis das passiert.

Ich habe mal meine Lehrbücher für Mandarin wieder herausgekramt. Ich hatte 2012 angefangen zu lernen, musste aber nach einem halben Jahr aufgeben, weil die Gruppe der Mitstudenten alle sehr jung war, wie meine nur theoretisch existierenden Enkelkinder, und man in dem Alter einfach viel schneller lernt. Außerdem hatte ich für die Termine zwei Mal in der Woche an der FU keine Zeit mehr.

Soll ich’s also wieder wagen, im Eigenstudium? Mein Lehrer sagte damals, man müsse vier Jahre pauken, um eine Zeitung in Mandarin lesen zu können. Augenroll. Intrinsisch motiviert bin ich ja, aber eine chinesische Geliebte wäre jetzt hilfreicher. Jemand da?

Drastisch kann gut sein

According to science: Die drastischen Maßnahmen der Kommunistischen Partei Chinas und der Regierung haben in Wuhan hunderttausende Infektionen verhindert und viele Leben gerettet.

Ganz anders sieht es in Schweden aus, obwohl ich den effekthaschenden Titel „Schwedischer Sonderweg offenbar gescheitert“ unseriös finden. Ein (nur einer!) Korrespondent meint, es sei „möglicherweise“ so. Das reicht mir nicht (obwohl er vermutlich recht hat).

Der Guardian sät noch einmal kräftig Zweifel, was die aktuellen Zahlenangaben zur COVID19-Pandemie angeht.

Ich habe prophezeit, dass Trump wiedergewählt wird. Ich vermute immer nich, dass das so sein wird, obwohl es fraglich ist, was überhaupt geschieht, wenn sich die Leichenberge türmen. Die New York Times klärt auf, ob sich die Wahlen verschieben lassen könnten. (Die Antwort lautet: Vermutlich nicht.)

Was lese ich da bei Spiegel online? „Kapitalistischer Gesellschaftsvertrag“? War da der freiwillige Selbstzensor gerade pinkeln und hat das K-Unwort übersehen? Ich dachte, wir lebten in einer überaus freien Marktwirtschaft, die alle reich und glücklich macht? Und wer sind die Vertragspartner? Die Kapitalisten und die Arbeiterklasse?

Zum Schluss: Die Religioten sind noch religiotischer, als ich eh schon dachte. Mein Vorschlag: Lasst sie doch gemeinsam höhere Wesen verehren und nominiert alle anschließend für den Darwin-Award. Das gilt übrigens auch in Israel.

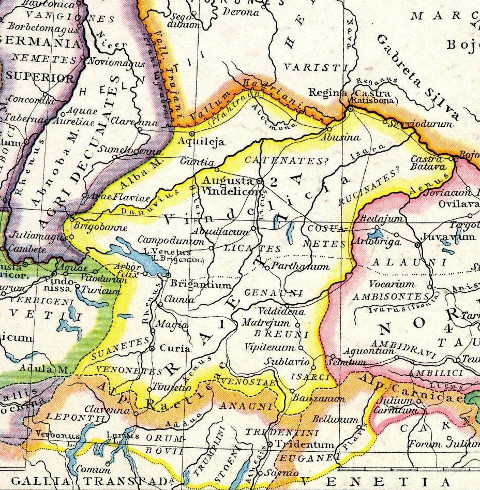

Raetia et Gallia cisalpina

Römisches Siegesdenkmal, La Turbie

Jüngst las ich von Werner Zanier einen interessanten Aufsatz: „Der römische Alpenfeldzug unter Tiberius und Drusus im Jahre 15 v. Chr.- Übersicht zu den historischen und archäologischen Quellen“ (1).

Das ist natürlich kein Thema, das gegenwärtig unter den Nägeln brennt. Dennoch war ich fasziniert: Man kann an diesem Ereignis, das nur einen Sommer dauerte, ganz wunderbar und exemplarisch erklären, was am Römische Weltreich so speziell war. Außerdem ist es spannend, weil man eigentlich gar nicht viel weiß und die antiken Quellen wie gewohnt – im heutigen Sinne – auch nicht annähernd objektiv, sondern reine Propaganda sind. Geschichte allein reicht daher nicht, es muss auch die Archäologie ran – vor allem die.

Die Vorgeschichte: Um 26. v.u.Z. hatten die westgermanischen Sugambrer zusammen mit anderen Völkern in Gallien geplündert, sogar den Adler der Legio V Alaudae erbeutet. Die Basis der V. Legion waren nicht-römische Söldner, die Julius Caesar 52. v.u.Z. privat finanziert und in der römischen Provinz Gallia Transalpina ausgehoben hatte. Der römische Senat hatte die Legion anerkannt. Danach erhielten die miles gregarius („Legionär“ ist eine moderne Wortschöpfung, die Römer nannten die Soldaten nicht so) das römische Bürgerrecht.

Der Diktator und Kaiser Augustus war daher persönlich nach Gallien gereist; vermutlich kam damals schon der Plan auf, die Alpen im Sinne des römischen Imperiums zu „befrieden“, also den Überfällen auch auf Reisende ein Ende zu bereiten. Die Alpenbewohner waren für die Römer selbstredend „Barbaren“. Die beiden „Feldherren“ Tiberius und Drusus (der spätere Germanicus) waren Stiefsöhne des Imperators.

…uidere Raeti bella sub Alpibus

Drusum gerentem; Vindelici – quibus

mos unde deductus per omne

tempus Amazonia securi (Horaz, Ode 4,4)

In den Alpen und insbesondere in der heutigen Schweiz siedelten (nein, nicht Germanen!) Kelten – zum Beispiel die Genaunen und die Breonen im heutigen Tirol. Beide Völker waren die „Nachfahren“ der Hallstadt-Kultur der Eisenzeit. Anders die Räter – nach denen die spätere römische Provinz benannt wurde: Sie sind mit den Etruskern verwandt (also keine Kelten), nach dem neuesten Stand der Wissenschaft also Einwanderer aus Anatolien. (War neu für mich.)

Die spätere römische Provinz Raetia – Droysens Historischer Handatlas, 1886

Aus dem oben genannten Artikel: Als erster rückte der erst 23-jährige Drusus mit seiner Heeresgruppe von Süden durch das Tal der Etsch vor, besiegte bei den Bergen von Trient die Räter und erhielt dafür den Rang eines Prätors. Auf seinem weiteren Weg nach Norden wird Drusus, der schon damals eine Trasse der 60 Jahre später voll ausgebauten via Claudia Augusta anlegen ließ, sowohl den Brenner als auch den Reschenpass mit verschiedenen Heeresabteilungen genutzt haben. Der ranghöhere, 27-jährige Tiberius marschierte etwas später von Gallien entweder durch die Burgundische Pforte oder durch das Schweizer Mittelland zum Bodensee, wo es zu einem Seegefecht mit den Vindelikern kam. Anschließend zog er weiter an die Donauquellen. Eine schwere Schlacht (grave proelium) gegen die Räter beendete er siegreich. Eine dritte Vorstoßachse führte wahrscheinlich ein Unterfeldherr über einen der Bündner Pässe ins Alpenrheintal und weiter nach Norden ins Schweizer Mittelland und bis zum Bodensee.

Soweit, so traditionell erzählt. Wenn man sich eine Schilderung aus dem Jahr 1880 über die „Räubereien der Alpenvölker“ zu Gemüte führt, klingt das genau so wie die Propaganda der Römer: die seien „eine Schädigung der friedlichen Unterthanen Roms in Italien, sondern auch ein Eingriff in die Ehre des römischen Namens“.

Ich finde das aus Sicht der Logistik interessant. Wie bringt man mehrere zehntausend Mann samt einem riesigen Tross und Belagerungsmaschinen über die Alpenpässe? Und was lese ich da? Ein antikes Seegefecht auf dem Bodensee? Wie darf man sich das vorstellen?

Während Cassius Dio davon berichtet, dass man Transportschiffe baute und übersetzte, erwähnt Strabon, dass die Insel Mainau als Stützpunkt ausgebaut wurde. Es soll eine Seeschlacht gegen die Vindelici stattgefunden haben. Es gab auf beiden Seiten nur wenig Schiffe und Material, aber es soll unter den Römern einige Verluste gegeben haben.

Unfassbar, aber eine Meisterleistung der „Pioniere“ und sonstigen Handwerker des römischen Heeres. Die hatten sogar eine Marineinfantrie. Wie lange dauert es, eine Liburne zu bauen – und vermutlich eine Werft gleich dazu?

Wenn ich noch Geschichtsunterricht gäbe, würde ich der Schulklasse das als Aufgabe stellen – was muss man alles bedenken bei einem imperialistischen Raubzug? Oder so ähnlich.

Der Alpenfeldzug sollte den beiden jungen Stiefsöhnen des Augustus einen grandiosen militärischen Erfolg bescheren. Die römische Generalität musste also schon im Vorfeld versuchen, jedes Risiko zu vermeiden. Dazu waren genaue geographische Kenntnisse über den zu erobernden Alpenraum erforderlich, das Heer einschließlich seiner Ausrüstung war bereitzustellen, die Versorgung sowie die Kontrolle der Nachschubwege mussten gewährleistet sein. Zweifellos war der Feldzug minutiös vorbereitet, die Vorbereitungsphase begann vermutlich schon im Jahr zuvor.

Abbildung aus Zanier.

Ich hatte die Alpen bisher nicht wirklich unter archäologischen Gesichtspunkten betrachtet. Auch Kempten aka Cambodunum finde ich jetzt interessant.

Den Feldzug selbst wird man sich als ein breit gefächertes, simultanes Vorrücken vieler Truppenteile vorzustellen haben. Kampfabteilungen aus Legions detachements und Hilfstruppen drangen rasch vor und haben die einzelnen Täler systematisch durchkämmt. Wer sich nicht freiwillig ergab, bekam die Übermacht der römischen Kriegsmaschinerie zu spüren: Siedlungen wurden belagert, Fluchtburgen erstürmt, Widerstandsnester ausgehoben, Flüchtige verfolgt. Mit vielen kleinen Scharmützeln ist zu rechnen.

Die Kelten und Räter hatten natürlich militärisch keine Chance. Nur in Hollywood-Filmen sähe das anders aus. Besonders spannend bei der Lektüre fand ich die Tatsache, dass aus dem gesamten Imperium Spezialeinheiten zusammengezogen wurden, zum Beispiel Bogenschützen aus Syrien. Man muss sich das heute vorstellen: Syrien war eine römische Provinz (Bäder, Hygiene, Fußbodenheizung usw.), Germanien aber nicht. Und wieso waren ausgerechnet die Syrer gut im Bogenschießen? (Gut, auch Straubing ist jetzt interessant geworden.)

Abbildung aus Zanier

Riom kannte ich nicht, auch nicht die Carp-Ses-Schlucht am Julierpass (!), wo vermutlich in vorrömischer Zeit ein ein matriarchalisches Heiligtum war.

Die Schleuderbleie und Schuhnägel aus der Crap Ses-Schlucht und vom Septimer sowie die drei flügeligen Pfeilspitzen, Geschossspitzen, Katapultpfeilspitzen und Schuhnägel vom Döttenbichl sind formal und herstellungstechnisch in sich so gleich förmig und einheitlich, dass man die Produktion der jeweiligen Gattungen während einer kurzen Zeitspanne in denselben Werkstätten vermuten kann. Die hervorragende Qualität der meisten Objekte so wie die exakte Stempelung der Katapultpfeilspitzen und Schleuderbleie sprechen außerdem für eine äußerst sorgfältige Herstellung. Man gewinnt den Eindruck, dass die Ausrüstung ohne Zeitdruck hergestellt werden konnte.

Schon wieder: Es kommt auf die Logistik an.

Abbildung aus Zanier. Der Pfeil am Septimerpass zeigt auf die Stelle, wo ein römisches Lager war.

Unmittelbar nach dem siegreichen Feldzug wurde das Land militärisch besetzt, und alle Bewohner wurden durch den Initialzensus amtlich registriert. Da Aufstände zu befürchten waren, schickten die Römer den größten Teil der wehrtauglichen Männer außer Landes und ließen nur so viele zurück, wie nötig waren, um das Land ausreichend zu bestellen. Bei diesen Deportationen und Zwangsaushebungen entstanden die frühesten Räter- und Vindelikerkohorten. (…) Wie erfolgreich die römische Eroberung Rätiens und die anschließenden Verwaltungsmaßnahmen waren, zeigt eine Bemerkung Strabons aus dem Jahr 19 n. Chr., wonach die beim Alpenfeldzug besiegten Völkerschaften schon 33 Jahre lang Ruhe bewahrten und ordentlich ihre Steuern entrichteten.

Exakt: Zensus und Steuer bedeuten Zivilisation, wenn man dann noch genug Straßen baut und eine Post einrichtet, ist alles gut für ein paar hundert Jahre. Bis die Germanen kommen – die machen dann alles wieder kaputt.

_________________________

(1) in Rudolf Aßkamp und Tobias Esch (Hrsg.): Imperium – Varus und seine Zeit. Beiträge zum internationalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 29. April 2008 in Münster. Veröffentlichungen der Altertumskommission für Westfalen Landschaftsverband Westfalen-Lippe Band XVIII, herausgegeben von Torsten Capelle, Aschendorff Verlag 2010

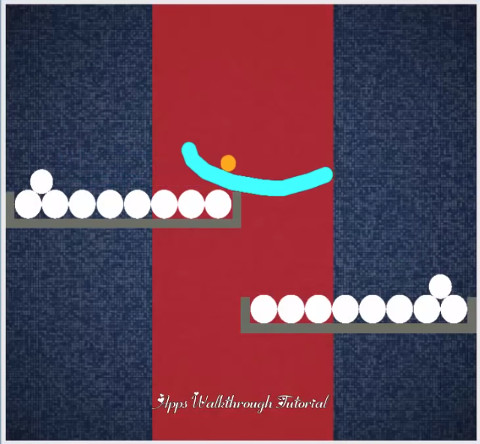

Physics Puzzle

Wenn ihr mal etwas zum Gehirnjoggen braucht, empfehle ich Brain It On! – Physics Puzzles.

Das bringt einen zwar an den Rand des Wahnsinns, macht aber sehr viel Spaß – und schult auch das Gefühl für physikalische Vorgänge, die Gravitation und im weiteren Sinne geometrische Fragen betreffend.

(Ich habe ca. eine Woche gebraucht, wenn ich kurz zwischendurch Zeit hatte, um Level 56 endlich hinzukriegen. Tablet wäre besser, ich nutze aber das Smartphone.)

Zoom!

Ich habe mich jetzt doch entschlossen, für Konferenzen zunächst (!) Zoom zu verwenden, da es diese Software auch für Linux gibt und die Gratis-Version die Features bietet, die man zum Üben braucht.

Warum aber, zur Hölle, sieht das von mir ausgewählte temporäre Hintergrundbild (Thema auf vielfachen Wunsch des Publikums) aus, als hätte ich gerade eine gemeinsame psychotrophe Session mit Timothy Leary abgehalten? Es flimmert auch, wenn ich eine der vorgegebenen Grafiken nehme. Ich nehme nicht an, dass es am Bildschirm meines Laptops liegt, der ist ziemlich gut und sogar für Gamer geeignet.

Hat jemand eine Idee?

Red Beacon of Doom und Geisterbahnfahrer der letzten Tage

„We know we’ve really screwed things up when the Empire State Building gets mad.“

Man lebt bekanntlich gern in Zeiten der Apokalype, wegen Angstlust und so. Ich kenne das – meine Kindheit und Jugend habe ich in einer christlichen Sekte verbracht, für die dieser Zustand – die Apokalypse oder auch Parusie wurde täglich erwartet – ganz normal war. Ist gut für die Gruppendynamik, aber auf Dauer schwer durchzuhalten.

Die Furcht vor der Apokalypse wird durch den Postmillenarismus dieser Gruppen gemildert. Man selbst hofft bei Wohlverhalten nicht betroffen zu sein.

Jetzt aber zu den Fakten.

„In this life, we want nothing but facts, sir; nothing but facts!“ (Charles Dickens: „Hard Times“)

Auf Telepolis haut Alexander Unzicker ganz wunderbar diejenigen in die Pfanne, die herummäkeln, dass alles nicht so schlimm sei.

Corona sei nicht so schlimm, aber die Maßnahmen dagegen schon. (…) Bhakdi verlangt, dass Maßnahmen erst ergriffen werden, wenn die Gefährlichkeit des Virus gesichert sei. Was für ein Unsinn. Man muss vorsorgen, solange die Ungefährlichkeit nicht gesichert ist. In die gleiche Kerbe haut Stanford-Koryphäe John Ioannidis, der im Focus Maßnahmen „ohne zuverlässige Datenbasis“ beklagt.

Nassim Taleb, einer der wenigen Denker, die Ereignisse wie die Corona-Krise vorhergesehen haben, spottet nicht zu Unrecht, Ioannidis empfehle „den Abschluss einer Versicherung, sobald man das Ausmaß des Schadens kennt“. (…) Man fragt sich eigentlich, warum die Feuerwehr noch ausrückt in Deutschland, so ganz ohne Datenbasis. Weiß man denn genau, ob das Gebäude überhaupt brennbar ist?

Das RKI bietet epidemiologische Modelle an, von denen man den Trend der Infektionen einigermaßen deduzieren kann. Der Statistiker Gerd Antes wendet gegen derartige Rechenmodelle ein, dass man nichts Genaues nicht wissen könne.

Die Schätzungen variieren extrem. Je nach Experten ist davon die Rede, dass sich fünf- bis zehnmal mehr Menschen infizieren als nachgewiesen werden. Manche Schätzungen liegen beim Zwanzigfachen oder sind noch höher. So eine Streuung ist ein sicheres Zeichen, dass niemand auch nur ungefähr weiß, wo die Wahrheit liegt.

Wenn man davon ausgeht, dass die Dunkelziffer hoch ist, sind die Maßnahmen, die einige jetzt nerven (Würde denn irgendeiner bitte mal an die Kinder Wirtschaft denken? Aber bitte nie an die Würmer!), völlig richtig.

Karstadt-Manager ab in die Produktion! (Spargelernte!) #landverschickung #alalanterne

Die New York Times warnt: „For Autocrats, and others, coronavirus is a chance to grab even more power“. Darauf werden wir noch zurückkommen müssen.

Nicht an der blauen Donau

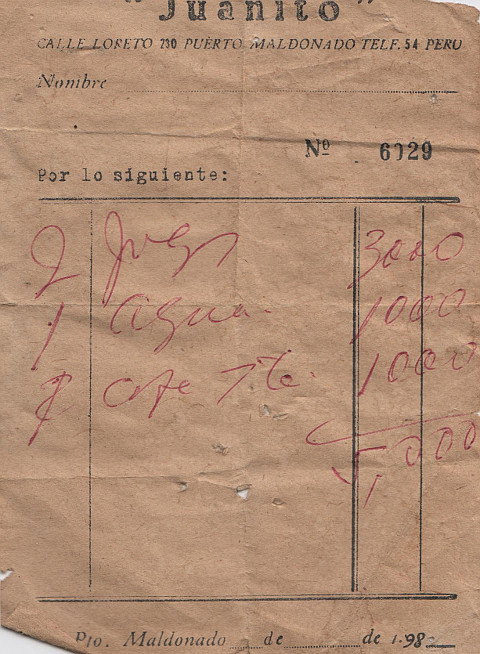

Puerto Maldonado, Peru, früher auch bekannt als Faustinos Ort, am Rio Madre de Dios, fotografiert Ende Juni 1984.

Zu sehen ist der Plaza de Armas, an den ich mich besonders erinnere, weil ich zum ersten Mal einen Platz sah, der von großen Gummibäumen gesäumt wurde. Ich kannte den Ficus elastica bis dahin nur als Zimmerpflanze. Der Platz wurde 2019 umgestaltet.

Ich hatte große Probleme, den Punkt wiederzufinden, von wo aus ich damals fotografiert habe. Das Türmchen in der Mitte des Platzes sieht von jeder der vier Straßenkreuzungen aus gleich aus; ein Hinweis bot mir der Wasserturm, der hinten rechts ein wenig zu erkennen ist und den ich vom Fluss aus schon vorher geknipst hatte, weil er mir nach der wochenlangen strapaziösen Dschungel-Tour durch den Pando wie ein Leuchtfeuer für die Zivilisation vorkam. Ich tippe also auf die Avenida Leon Verlarde Ecke Daniel A. Carrion. Das damalige Restaurant Danubia Azul („Zur blauen Donau“ – sehr passend) war da, wo man jetzt den Neubau sieht.

Die große Brücke, die Puerto Maldonado mit dem östlichen Ufer des Rio Madre de Dios verbindet und heute die längste Brücke Perus, gab es damals noch nicht. Wenn man per Google Maps Street View „darüberfährt“, findet man den Wasserspeicher. Ich vermute, es ist noch derselbe, nur frisch gestrichen. Wenn nicht, müsste ich umdenken.

Wenn ich heute darüber nachdenke und das halb vergilbte Reisetagebuch versuche zu entziffern, merke ich erst, welche großes Abenteuer das damals war. Wir planten auch, uns unter die Goldwäscher zu mischen. Aber das scheiterte daran, dass meine damalige Freundin gesundheitliche Probleme hatte und auch so von Moskitos zerstochen wurde (was noch schlimmer geworden wäre), dass sie keine Lust dazu hatte. (Ich werde aus unbekannten Gründen sehr viel weniger von den Biestern malträtiert als andere.)

COVID19-FREI

Wenn ich in einem Blogpost das allgegenwärtige Thema nicht erwähne, finden die gesunden Leserinnen und immunen Leser ab sofort dort diesen Hinweis.

Vorsicht vor der Massenepidemie-Marktwirtschaft!

Der Wanderpokal Lautsprecher des Kapitals geht heute an Michael Sauga („studierte Volkwirtschaft“) von Spiegel online für seinen saudämlichen Artikel (Paywall) mit der noch saudämlicheren stabreimenden Überschrift: „Vorsicht vor der Pandemie-Planwirtschaft!“

Die Angst des „Volks“wirtschaftlers vor dem Plan? Was ist eigentlich das Gegenteil? Das niedere Wesen „Markt“, das nach Ansicht der Gläubigen wie eine Art kollektive Schwarmintelligenz reagiert, analog der Maschinenzivilisation in Stanislaw Lems „Der Unbesiegbare“, mit dem totalen Endsieg, dass alle reich und glücklich werden im Kapitalismus?

Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Ein ähnlich Gesinnter – natürlich von der FDP – bramarbasiert vor sich hin, dass eine Revolution der Mittelschicht zu befürchten sei. Wir wissen doch: Wenn die Mittelschicht sich radikalisiert, dann nie nach links, sondern in Deutschland immer hin zum zum Faschismus oder einer aktualisierten Form der Klassenherrschaft.

Um zu erinnern: „Der Wanderpokal “Lautsprecher des Kapitals” geht an Journalisten, die (…) sich die Propaganda der Kapitalisten unkritisch zu eigen machen, die deren Neusprech und und Propaganda-Worthülsen übernehmen, die in Populär-Okonomie dilettieren, ohne jemals ein Buch über den tenzenziellen tendenziellen Fall der Profitrate oder die Theorie des Werts gelesen zu haben. Kurzum: die ihren Beruf nicht nur verfehlt habe, sonder auch noch dummschwätzen und sich als Lobbyist missbrauchen lassen, freiwillig oder aus Dummheit und/oder Ignoranz.“