Religionsfreier Beitrag zur Weltkultur

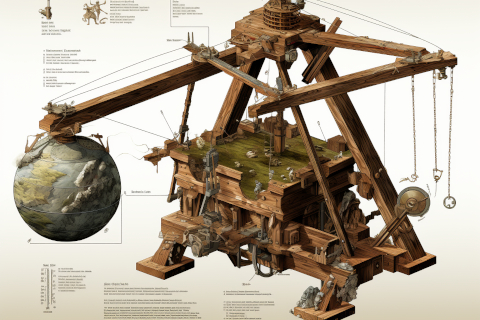

[URL des hochgeladenen Bilds „Leonardo da Vinci Rotatable Crane. 3D Rendering Illustration of Leonardo da Vinci desing and invention of Rotatable Crane“] Create an illustration depicting Leonardo da Vinci’s mid-journey wooden::3 lever crane design. Capture the scene with meticulous attention to detail, showcasing the crane in action as it lifts a heavy load amidst a bustling Renaissance-era construction site. Let the intricate mechanics of the crane shine through, highlighting Leonardo’s innovative engineering prowess, realistic yet stylized, historical, green and amber, raw materials, outlandish energy, rounded –ar 3:2 –s 750

Ich bin niemals ein berufsmäßiger Journalist gewesen, der seine Feder an den Meistbietenden verkauft und ständig lügen muß, weil die Lüge zum Beruf gehört. Ich war immer ein völlig freier Journalist, habe immer dieselbe Meinung vertreten und habe nie meine tiefsten Überzeugungen verbergen müssen, um den Vorgesetzten oder ihren Handlangern zu gefallen. (Antonio Gramsci, 12.10.1931)

Ich habe Antonio Gramscis Briefe aus dem Kerker gelesen. Die Briefe sind eher privater Natur und sagen mehr über den Mann aus, der über Jahre im Gefängnis des faschistischen Italiens saß. Man sollte Gramsci aber kennen, um das Italien von heute einschätzen zu können. Von den italienischen Kommunisten, die Gramsci mit gründete, ist nichts außer ein paar jämmerlichen Politsekten übrig geblieben, genauso wie von den deutschen Kommunisten.

In den Briefen habe ich ein ein paar interessante Zitate gefunden über die italienische Geschichte, Religion und Juden.

create an illustration depicting Leonardo da Vinci’s mediaval Renaissance wooden lever crane design. Capture the scene with meticulous attention to detail, showcasing the crane in action as it lifts a heavy load amidst a bustling Renaissance-era construction site. Let the intricate mechanics of the crane shine through, highlighting Leonardo’s innovative engineering prowess, realistic yet stylized, historical, green and amber, raw materials, outlandish energy, rounded –ar 3:2 –version 6.0 –s 750

Italienische Geschichte

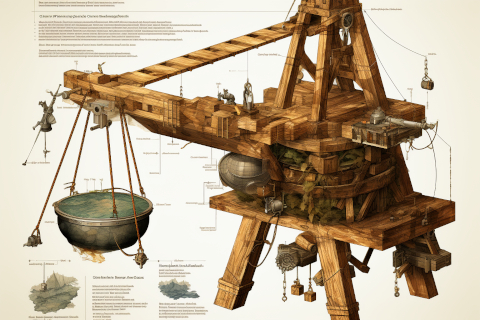

Von diesem Begriff der Funktion der Intellektuellen aus wird meiner Meinung nach auch der Grund oder einer der Gründe des Verfalls der mittelalterlichen Stadtstaaten deutlich, d.h. der Herrschaft einer ökonomischen Klasse, die es nicht verstand, sich eine eigene Kategorie von Intellektuellen zu schaffen und über die Zwangsherrschaft hinaus eine Hegemonie auszuüben. Die italienischen Intellektuellen besaßen keinen volkstümlich-nationalen, sondern einen kosmopolitischen Charakter nach dem Vorbild der Kirche, und Leonardo [da Vinci] verkaufte ohne Bedenken dem Herzog Valentino [a href=“https://de.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia“>Valentinois] die Zeichnungen der Festungsanlagen von Florenz. Die Stadtstaaten repräsentierten also einen syndikalistischen Zustand, dem es nicht gelang, über sich hinauszuwachsen und zu einem integralen Staat zu werden, wie in vergebens Machiavelli anstrebte, der mit Hilfe der Organisation des Heeres die Hegemonie der Stadt über das Land ausüben wollte und deshalb der erste italienische Jakobiner genannt werden kann (der zweite war Carlo Cattaneo, aber mit zuviel verrückten Ideen im Kopf). Aus alledem wird deutlich, dass die Renaissance als eine reaktionäre und repressive Bewegung betrachtet werden muss. (Antonio Gramsci, 17.08.1931)

Das ist eine erstaunliche, aber sehr interessante These. Dahinter lauert die hier schon mehrfach erörterte, aber bisher ungelöste Frage: Warum entstand der Kapitalimus, der alsbald den ganzen Weltball kolonialistisch bzw. imperialistisch überrollte, ausgerechnet in Nordwesteuropa und nicht etwa in Italien, auf dem Gebiete des ehemaligen Weltreichs Rom und der Renaissance, die die herausragendsten Künstler und Intellektuellen der vor- bzw. frühkapitalistischen Zeit hervorgebracht hatte?

Wenn ich Gramsci richtig verstehe, fragt er, warum sich der Nationalstaat nicht aus den italienischen Stadtstaaten wie Venedig entwickelt habe – eine Großmacht, die sogar Kolonien besaß und dessen Handelsgüter bis nach Alaska gelangten?

Gramsci geht also davon, dass es eines Nationalstaates – der in Westeuropa aus dem Absolutismus hervorging – bedarf, damit die ökononomische Entwicklung in Richtung Kapitalismus in Schwung kommt – also von der Manufaktur zur Fabrik.

Leonardo da Vinci: Gru girevole di brunelleschi, codice ambrosiano CA (gemeinfrei), ca. 1490

Religion

…wir nahmen ganz oder teilweise an der Bewegung der moralischen und intellektuellen Reform teil, die in Italien von Benedetto Croce propagiert wurde und die in erster Linie darin bestand, dass der moderne Mensch ohne Religion leben kann und muss, und das bedeutet: ohne geoffenbarte oder positive oder mythologische Religion oder wie man sonst sagen will. Dies scheint mir auch heute noch der größte Beitrag zur Weltkultur zu sein, den die italienischen Intellektuellen geleistet haben, eine kulturelle Eroberung, die nicht wieder verlorengehen darf.“ (17.08.1931)

Leider hat sich Gramsci geirrt bzw. ihn seine verständliche Hoffnung getrogen. Vielleicht konnte man vor einem knappen Jahrhundert auch nicht vorhersehen, dass sich die fortschrittlichen Teile der Menschheit sogar intellektuell zurückentwickeln, als zöge der Homo sapiens es vor, doch lieber auf das Niveau des Neandertalers zu sinken… Auch Lichtenberg lag im 18. Jahrhundert falsch: „Unsere Welt wird noch so fein werden, dass es so lächerlich sein wird, einen Gott zu glauben als heutzutage Gespenster.“ Das müsste man den so genannten Linken, vor allem in Deutschland, mal beibringen.

Judentum

Und tendiert nicht jede Gruppe oder Partei, jede Sekte oder Religion dahin, sich einen eigenen „Konformismus“ zu schaffen (nicht im Sinne einer Herde oder bloßer Mitläuferschaft? – Wichtig bei der Frage ist die Tatsache, dass die Juden erst 1848 aus dem Getto befreit wurden und fast zweitausend Jahre lang unfreiwillig, aufgrund äußeren Zwangs, im Getto und in jeder Weise getrennt von der europäischen Gesellschaft lebten. Von 1848 an verlief der Prozess der Assimilation im Westen so schnell und tiefgreifend, dass man meinen kann, nur die künstlich errichtete Trennung hätte ihre Assimilation in den verschiedenen Ländern verhindert, wenn nicht bis zur französischen Revolution das Christentum die einzige ›staatliche Kultur‹ gewesen wäre, die eben die Absonderung der unbekehrbaren Juden forderte (damals; heute nicht mehr, weil die Juden heute vom Judentum zum reinen und einfachen Deismus oder zum Atheismus übergehen). In jedem Fall ist darauf hinzuweisen, daß viele Charakterzüge, die als Rassenmerkmale angesehen wurden, in Wirklichkeit durch das in verschiedenen Ländern verschieden ausgeprägte Gettoleben verursacht wurden. Weshalb eben ein englischer Jude fast nichts mit einem galizischen Juden gemein hat. Gandhi repräsentiert heute offenbar die Hindu-Ideologie. Aber die Hindus haben die Dravida, die Ureinwohner Indiens, zu Parias gemacht. Sie waren ein kriegerisches Volk, und erst nach der mongolischen Invasion und der Eroberung durch die Engländer haben sie einen Menschen wie Gandhi hervorbringen können. Die Juden haben keinen Nationalstaat, keine Einheit der Sprache, der Kultur, des Wirtschaftslebens seit zwei Jahrtausenden. Wie könnte man also eine Aggressivität usw. bei ihnen finden? (05.10.1931)

Das ist also genau die Frage, die Isaac Deutscher nach der Shoa stellt – die „Frage jüdischer Identität jenseits von Religion und Nationalbewusstsein“.

Die einzige Weise, die Frage allgemein zu lösen, scheint mir darin zu liegen, dass der jüdischen Gemeinde das Recht auf kulturelle Autonomie (Sprache, Schule usw.) und auch auf nationale Autonomie zugestanden wird, falls es ihr in irgendeiner Weise gelänge, in einem bestimmten eigenen Land zu leben. Alles andere scheint mir Mystizismus von der schlechten Sorte zu sein, gut für die kleinen intellektuellen Juden des Zionismus, wie auch die Frage der ›Rasse‹, wenn sie in einem anderen als rein anthropologischen Sinne verstanden wird. Schon zu Christi Zeiten sprachen die Juden nicht mehr ihre Sprache, die zu einer liturgischen Sprache geworden war, sondern sie sprachen Aramäisch. (12.10.1931)

KI und die drei Gesetze der Magie, revisited

Domschatz Halberstadt: Rechts ein Armreliquiar des Apostels Jakobus des Älteren, Niedersachsen / Harzvorland, 1. Hälfe 14. Jh., Silber vergoldet, Edelsteine, Perlmutt, Glas, Kern aus Holz. Links: Niedersachsen / Harzvorland, um 1350/1360, Silber vergoldet, Bergkristall, Edelsteine, Email; Kern aus Holz

Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich dem gelehrten und des Feudalismus kundigen Publikum einen Bären bzw,. eine Reliquie aufbinden soll. Bei dem ein Jahrtausend alten Kram weiß doch niemand, ob das wirklich echt ist? Kann das die Künstliche Intelligenz nicht auch?

/describe des obigen hochgeladenen Fotos ergab two gold hands jewelry seated in front of the display, in the style of hieratic visionary, both hands have an opening with a relic inside, light bronze and dark beige, glass and ceramics, humanistic empathy, dau al set, human forms, raw metallicity –ar 3:4

Gegenprobe: Ohne das hochgeladene Bild kommt bei dem Prompt nur Blödsinn heraus. Eine Armreliquie ist für die KI ein schwerer Fall; so etwas ist vermutlich nicht vorgesehen.

Wir hatten das Thema ausführlich am 14.11.2021: „Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II)“. Ich schrieb über die der drei Gesetze der Magie bei Mauss: „Ähnliches erzeugt Ähnliches, Ähnliches wirkt auf Ähnliches, Konträres wirkt auf Konträres, und diese Formeln unterscheiden sich voneinander nur in der Anordnung ihrer Elemente. Im ersten Fall denkt man zunächst an das Fehlen eines Zustandes; im zweiten zunächst an die Anwesenheit eines Zustandes; im dritten vor allem an das Vorliegen eines Zustandes, der demjenigen entgegengesetzt ist, den man zu erzeugen wünscht. Im einen Fall denkt man an die Abwesenheit des Regens, den es mittels eines Symbols zu realisieren gilt; im anderen Fall denkt man an den strömenden Regen, dem es mit dem Mittel eines Symbols Einhalt zu gebieten gilt; auch im dritten Fall denkt man an den Regen, den man dadurch zu bekämpfen hat, daß man mittels eines Symbols sein Gegenteil hervorruft.“

Auch bei Amuletten, Talismanen und anderen Dingen, denen magische Kräfte zugeschrieben werden, sind diese drei Gesetze in Kraft. Vermutete Eigenschaften eines Objekt werden im kollektiven Denken auf andere Objekte übertragen, die entweder ein Teil des verehrten Ganzen sind, dessen man nicht mehr habhaft werden kann, oder dem ähnlich sind und/oder es berührt haben (wie in vielen Reliquiaren die angeblichen Nägel vom Kreuz Christi), oder das Gegenteil, mit dem man zum Beispiel etwas abwehren will.

Man darf also so etwas bei jedem (katholischen) Kirchenschatz erwarten. Falls jemand unvorbereitet darauf stößt, ist nur zu fragen: „Haben Sie auch Armreliquiare?“ Und schon gilt man vermutlich als Feudalismus-Experte.

Postscriptum: Der die Armreliquiare sehen will, begebe sich auf den virtuellen Rundgang durch den Halberstädter Dom und finde die Schatzkammer! Was die Halberstädter ihre Kirchenschätze online präsentieren, ist erste Sahne! Chapeau!

Postscriptum II: Man sehe sich an, wie die Stones nach vorn auf die Bühne gehen und was sie und das Publikum mit den Händen machen.

Bedeutende Faktoren, eng verbunden

male workers overseer holding a whip, in front of a farmhouse of the Roman Republic, villa rustica, several of male and female workers, amphoras, agricultural implements, fresco style, wall painting from Pompeji, environment landscape like Tuscany, natural lighting, –v 4 –ar 5:3 –s 750

„Slave“ und „slaves“ sind verboten, man kann sich denken, warum. Bescheuert ist es trotzdem. Bei Tieren versagt die Künstliche Intelligenz übrigens (noch) total. Bei mehreren Versuchen bekam ich zweiköpfige und fünfbeinige Fabelwesen, und der Unterschied zwischen Ochsen und Pferden schien der KI nicht bekannt zu sein. Der Stil der Bilder ist zwar korrekt, aber jeder vorchristliche Freskenmaler und jede Wandmalerei in Pompeji hätte sich mit Entsetzen abgewandt.

Frage: War die Ökonomie die Sklavenhaltergesellschaft im antiken Rom eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa?

acient roman farmhouse, villa rustica, style of Pompeji wall fresco, male and female workers::3, clothing of 2nd century BC, chicken, ducks, amphoras, agricultural implements, environment landscape like Tuscany::3, natural lighting, –v 4 –ar 5:3 –s 750 –s 750. Erst diese Version ergab ein einigermaßen akzeptables Ergebnis, obwohl die Römer die Hühner (?) nicht einfach so im Bild hätten herumschweben lassen. Vor 2000 Jahren war der künstlerische Homo sapiens um Klassen besser.

ChatGPT : Die Sklavenhaltergesellschaft im antiken Rom kann als ein bedeutender Faktor für die spätere Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa betrachtet werden. Die römische Wirtschaft war stark auf die Ausbeutung von Sklavenarbeit ausgerichtet, die für die Produktion von Waren und den Betrieb der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Dies führte zu einer Akkumulation von Reichtum und Kapital bei den römischen Eliten.

Die Antwort könnte auch aus dem Bertelsmann Volkslexikon stammen. Sie ist nicht wirklich falsch, beantwortet jedoch die Frage nicht. Es ist ohnehin schwer, die Frage überhaupt sinnvoll zu formulieren. „Hätte man die Sklavenhaltergesellschaft auch weglassen können?“ Wer ist dann „man“? Man erkennt, dass Künstliche Intelligenz maximal das vorhandene Wissen aufgreift und eventuell sogar sich widersprechende Theorien referiert, aber niemals selbst entscheidet bzw. eine Position einnimmt. Erst dann würde es mir unheimlich.

Hier verschwimmt mir der Stil zu sehr, als hätte die KI heimlich aus dem so genannten Frühmittelalter geklaut. Die Figuren könnten auch einen Heiligenschein tragen.

Die Nachwirkungen des römischen Sklavenhandels und der wirtschaftlichen Strukturen waren auch nach dem Untergang des Römischen Reiches spürbar. Insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entwickelten sich in Mitteleuropa zunehmend kapitalistische Wirtschaftsformen. Die Expansion des Handels, die Entwicklung von Manufakturen und später von Fabriken waren eng mit der Akkumulation von Kapital und der Ausbeutung von Arbeitskräften verbunden.

Auch das ist Gelaber. Es fehlt die Position, die von einigen Forschern mit durchaus starken Argumenten vertreten wird, es habe keinen „Untergang“ gegeben, und das sei ein irreführender Begriff.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa ein komplexer Prozess war, der von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wurde. Neben der römischen Sklavenhaltergesellschaft spielten auch andere Faktoren wie technologische Fortschritte, politische Rahmenbedingungen, soziale Veränderungen und kulturelle Einflüsse eine Rolle bei der Entstehung des Kapitalismus. Es wäre daher zu vereinfacht, die römische Sklavenhaltergesellschaft als die alleinige oder hauptsächliche Ursache für die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa anzusehen.

„Vielzahl von Faktoren“ – das hätte ich auch schon vorher gewusst. Also müsst ihr weiterhin dieses Blog lesen. Die Fortsetzung meiner Feudalismus-Serie ist in Arbeit.

Zwei Sippen

Scrollen, scrollen und immer an die Wissenschaft denken!

Irgendwann vor langer, langer Zeit, als Studenten noch wissbegierig waren und lernen wollten, und zwar möglichst viel und alles, sagten sich zwei marxistisch denkende Altgermanistik-Dozenten, von denen beide, die mich damals für das Thema begeisterten, schon gestorben sind (einer von ihnen taucht im weltweiten Internet überhaupt nicht auf), man müsse da etwas anbieten, jenseits des normalen Angebots an Seminaren, weil das die besagten Studenten unterfordere, was in der Tat der Fall war. Und es begab sich, dass ein Oberseminar veranstaltet wurde für diese beiden Dozenten und ein halbes Dutzend Studenten (darunter nur eine Frau, aber eine ausnehmend attraktive, von der ich noch ein winziges Andenken irgendwo habe, was sie mir zugesteckt hatte – wir saßen in den Veranstaltungen nebeneinander).

Das Thema war gesetzt: Wir waren die Elite, besuchten notfalls auch Seminare von 20 bis 22 Uhr (in so einem – freiwilligen! – Seminar lernte ich Ludwig Feuerbach kennen und lieben), und hochmotiviert im Superlativ. Also musste es das schwierigste und anspruchsvollste altgermanistische Thema sein, das es gibt – den Parzival von Wolfram von Eschenbach, dergestalt, dass wir das Epos, welchselbiges die bürgerliche Literaturwissenschaft rein überhaupt nicht in den Griff bekommen hatte, marxistisch analysieren wollten, was wir schon bei anderen Werken – wie dem Herzog Ernst, dem Rolandslied und vor allem dem Helmbrecht – unseres Wissen nach erfolgreich getan hatten, mit enormem Erkenntnisgewinn, und was uns in der Meinung bestärkte, die bisherige Forschung sei in Gänze dem Inhalt nicht gerecht geworden, sondern – wir vermaßen uns das zu behaupten! – irre vollständig und sei komplett auf dem Holzweg.

Die Notiz – teilweise mit einer Schreibmaschine geschrieben! – ist mir von diesem Seminar geblieben: Wir mussten die tribalistischen Verwandtschaftsbeziehungen auseinanderdröseln, um einen Überblick zu bekommen, wer warum auftauchte und in welcher Funktion. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Wolfram das alles im Kopf hatte und das Epos natürlich mündlich vorgetragen wurde.

Das würde alles zu weit führen. Mittelhochdeutsche Literatur darf man nicht wie heutige Romane rezipieren. Feudalismus, wie die Stammleser schon wissen, unterscheidet sich fundamental vom Kapitalismus, eine orale und magische Gesellschaft, die sich komplett anders konstituiert und auch darstellt. Die Handlung ist weitaus weniger wichtig als in moderner Literatur. Sie ist eher mit der „Handlung“ einer katholischen Messe vergleichbar, die man nicht verstehen würde, wenn man nur fragte, warum der Kerl wo und wie schnell am Altar herumlaufe.

Aber wir geraten ins Plaudern. Das Stammpublikum weiß, wie das alles endete.

Zwischenergebnis, und alles zeigt in den fernen Osten

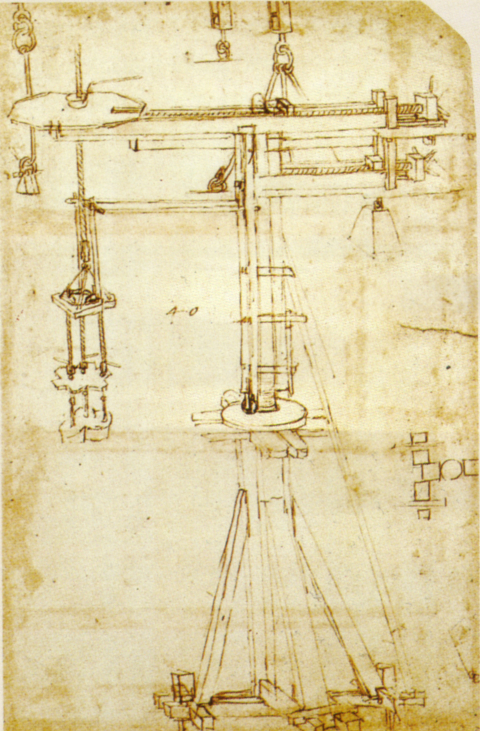

Georg Pencz (1500-1550): Mars

Ich habe natürlich meine Aufstellung so gehalten, daß ich im umgekehrten Fall auch Recht habe. (Karl Marx).

Das Publikum verlangte nach einer Zwischenbilanz der Serie über den Feudalismus. Das ist verständlich, da man nicht verlangen kann, dass jemand, der davon zum ersten Mal hört, alle Artikel zum Thema rezipiert, zumal das Tage dauern würde (es müssen natürlich auch die Fantastilliarsen Links alle ausnahmlos aufgerufen werden!). Vor sieben Jahren startete ich mit der harmlosen Frage: Wie beschreibt man eine Gesellschaft hinreichend – und mit welchen Begriffen? Nichts ist „natürlich“, obwohl die Herrschenden aller Zeiten ausnahmslos das Gegenteil behaupteten. Darum ging es in einer Art

1. Prolog: „Reaktionäre Schichttorte“ (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse.

2. Was ist „Feudalismus“? Die Frage ist heikel, denn behauptete man eine Art Gesetzmäßigkeit der Evolution von einer Gesellschaftsform zur anderen oder gar eine bestimmte Reihenfolge, dürfen „bürgerliche“ Historiker nicht weiter forschen, ohne die Frage beantworten zu müssen: Gibt es gar eine Gesellschaftsform jenseits des Kapitalismus? Und wie sähe die aus?

In „Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus“ (Fotos: Quedlinburg) fasste ich diverse und sich widersprechende Analysen zusammen. Es gibt seit dem Zusammenbruch des so genannten „realen Sozialismus“ keine deutsche marxistische Mediävistik mehr. Es sieht aber so aus, als hätte der DDR-Historiker Bernd Töpfer recht gehabt, der damals behauptete, der Feudalismus sei die am weitesten entwickelte Stufe der vorkapitalistischen Gesellschaften; er könne sich sowohl aus einer „zersetzenden“ Urgesellschaft [also aus einer tribalistischen Gesellschaft, B.S.] wie auf dem Hintergrund der asiatischen Produktionsweise oder einer Sklavenhalterordnung entwickeln. Genau das sagt heute – mit anderen Begriffen – die „bürgerliche“ Geschichtswissenschaft, wie der hier oft zitierte Michael Mitterauer in seinem hervorragenden Buch Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs.

3. Wie sieht eine orale Gesellschaft wieder Feudalismus aus und welche Funktion haben die Objekte, die Herrschaft darstellen, insbesondere Reliquien? Das war die Ausgangsfrage in „Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften“ (Quedlinburger Domschatz I) und in „Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019)“ – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II).

4. Danach kommt ein Einschub: „Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019)“ – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III).

Wenn man den Feudalismus in Mittel- und Nordwesteuropa – der in der Weltgeschichte zuerst den Kapitalismus hervorgebracht hat – beschreibt und definiert, muss man erklären, warum die Entwicklung in anderen Regionen ganz anders verlief. Trotz der Jahrhunderte langen gemeinsamen Geschichte war der „polnische“ Feudalismus anders.

5. Ein weiterer Einschub: „Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019)“ – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg).

6. In „- Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges“ (15.06.2019) definiere ich „Feudalismus“ als analytische Kategorie und versuche zusammenzufassen, was zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert im Klassenverhältnis zwischen herrrschendem Feudaladel und den Bauern geschah (Stichwort: Leibeigenschaft).

Georg Pencz (1500-1550): Triumph des Todes, Kupferstich

7. „Yasuke, Daimos und Samurai [I]“ (24.07.2019) sowie „Yasuke, Daimos und Samurai [II]“ (03.05.2020) thematisieren den Feudalismus in Japan, der – laut Marx – noch „typischer“ für die analytische Kategorie „Feudalismus“ ist als die mitteleuropäische Version, dem aber keine Sklavenhaltergesellschaft voraufging. Wir tragen hier also alle marxistischen Theorien zu Grabe (die stalinistischen sind keine Wissenschaft, müssen also nicht gesondert geschreddert werden), die behaupten, die Menschheitsgeschichte sei durch die „Formationen“ Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalimus und Sozialismus (und irgendwo dazwischen „Asiatische Produktionsweise“) zwangläufig bestimmt (falls jemand nach einen Zwischenergebnis fragte).

8. „Agrarisch und revolutionär (I)“ (21.02.2021) widmet sich der zentralen Frage, warum es eine agrarische Revolution im Feudalimus gab und nicht etwa im Römischen Weltreich und warum andere agrarische Revolutionen zur fast gleichen Zeit – in Arabien und China – zu einem anderen Ergebnis führten bzw. zu keinem, das dem Kapitalismus näher kam.

9. Die Einschübe „Trierer Apokalypse und der blassrose Satan“ (17.03.2021) und „Energie, Masse und Kraft“ (04.04.2021) widmen sich der Technikgeschichte der agrarischen Revolution in Nordwesteuropa.

10. „Agrarisch und revolutionär II „(15.05.2021) setzt die Diskussion von „Agrarisch und revolutionär (I)“ fort, vor allem im Vergleich mit China.

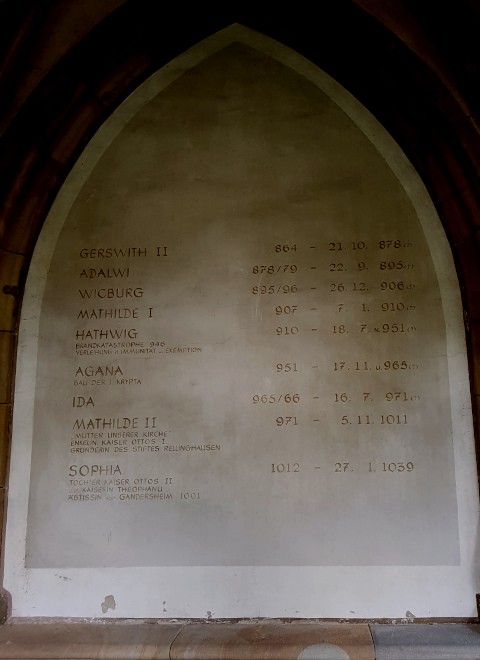

11. Die ersten vier Teile der Serie über den Essener Domschatz („Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri“ (Essener Domschatz I) (28.10.2021), „Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021), „Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise“ (Essener Domschatz III) (27.11.2021) und „Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer „(Essener Domschatz IV) (17.12.2021) erörtern noch einmal die These von Punkt 3: Objekte sind dingliche bzw. verdinglichte Zeichen der sozialen Hierarchien und der Rituale in oralen Gesellschaften wie dem Feudalismus aka Früh- und Hochmittelalter (also die Zeitspanne zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert).

Der 5. Teil „Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation“ (Essener Domschatz V) (23.12.21) beschäftigt sich wieder mit der Frage, warum sich der Kapitalismus bzw. dessen ökonomischen Voraussetzungen zuerst in Westeuropa entwickelt haben.

Ich schrieb: Jetzt erscheint die von mir schon fast verworfene Frage bzw. These marxistischer Theoretiker in einem anderen, sogar vorteilhafteren Licht, ob der Feudalismus sich nur dann zum Kapitalismus entwickele, wenn er auf der Sklavenhaltergesellschaft fuße – oder ob es theoretisch auch ohne ginge. Da kein Paralleluniversum existiert, in dem wir das testen könnten, ist die Antwort einfach: Die These der angeblich zwangsläufig aufeinanderfolgenden Gesellschaftsformationen sagt nur etwas über die Geschwindigkeit aus, mit der letztlich der Kapitalismus in England zuerst entstand. Da die kapitalistischen Staaten Mitteleuropas in kurzer Zeit fast die ganze Welt unterjochten und der ihre Ökonomie aufzwangen (wie auch die Römer den unterworfenen Völkern), bleibt die Frage rein hypothetisch, was etwa aus China geworden wäre, wenn es keine Weltkriege und eine japanische Okkupation, keinen Langen Marsch und keine Revolution gegeben hätte.

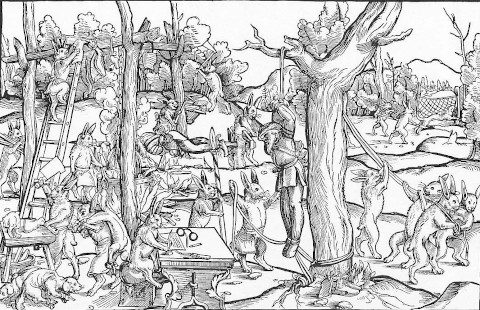

Georg Pencz (1500-1550): Hasen fangen die Jäger

These (wieder ein Zwischenergebnis): Die antike Sklavenhaltergesellschaft trieb als Basis die Ökonomie im Frühfeudalismus antrieb. „Man kann nicht behaupten, dass Latifundien und das Kolonat die conditio sine qua non waren, aber wenn sie als Grundlage existierten, beschleunigten sie offenbar die Agrarrevolution. Und das war nur im Frankenreich und in England so. In anderen Regionen des ehemalige römischen Reiches stimmte die Ökologie nicht.“

12. „Jenseits des Oxus (09.01.2022) erweitert die Fragen auf die Regionen zwischen Europa und China. Fazit (noch ein Zwischenergebnis): „In China hat sich eine zentralistische „Verwaltung“, auf der der ganze Staatsapparat und auch die Produktion fußt, wesentlich früher entwickelt als in Europa. In Indien war das nicht so. In Frankreich und in Preußen gab es das erst vergleichbar erst im späten 16. Jahrhundert, also zur Zeit der Manufakturen, den Vorläufern der Fabriken.“

13. in „- Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)“ wird die gesamte Diskussion zusammenfasst, inklusive der „Asiatischen Produktionweise“. Die Fragen:

a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt.

b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall?

c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten. Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft. Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird?

These: Es gibt nur ein „logischen“ Schema, wie die Menschheit sich von einer klassenlosen „Urgesellschaft“ bis zur Klassengesellschaft im Kapitalismus entwickelte, aber mitnichten eine historische Abfolge. Die Frage, ob es für den Kapitalismus vor dem Feudalismus einer Sklavenhaltergesellschaft bedürfe oder nicht, ist also falsch gestellt und unsinnig.

14. „Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)“ beschäftigt sich mit dem Übergang von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus, also die fließende Grenze zwischen dem Kolonat der spätrömischen Antike und der frühfeudalen Villikation (ab dem 7. Jh.).

15. Dreiteiliger Einschub: „Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I)“ (18.07.2022). „Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung „(Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022) und der dritte Teil – der bald kommt – diskutiert die obigen Fragen aus weltgeschichtlicher Perspektive: Wie entwickelte sich die Ökonomie in Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien im Vergleich zu Europa (also von der Urgesellschaft bis zum Feudalismus)?

Ich bin noch lange nicht fertig. Aber alles zeigt in Richtung China….

Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II)

Inca Roca, erster Herrscher der 2. Dynastie von Hanan Qusqu (Ober-Cusco), Gründer der Inka-Schulen Yachaywasi (Häuser des Wissens). Gemälde von Amilcar Salomón Zorilla (Postkarte 1984).

Fortsetzung von Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) von Herrmann Parzinger

Wir müssen uns kurz mit negativer Dialektik der Subjunktion befassen, also eine Art Kontrollversuch starten, der uns erläutert, warum der kürzeste Weg zum Kapitalismus zu einer Hochkultur, also einer Zivilisation, die nicht mehr tribalistisch organisiert ist oder aus bloßer Subsistenzwirtschaft besteht, der des fruchtbaren Halbmonds und Ägypten war. Wir argumentieren also negativ: Warum blieben ganz Amerika und Afrika und Ozeanien noch im Stadium der Bronzezeit, während in Europa schon das Zeitalter der ursprünglichen Akkumulation anbrach, also des frühen Kapitalismus, mit dementsprechender ökonomischer und waffentechnischer Überlegenheit? (Asien kriegen wir im dritten Teil.) Was sind also die Variablen und die Konstanten?

Dumme Frage: Hätte eine römische Legion die Inka-Armee plattgemacht? Oder hätten die Spartaner gegen die Muisca gewonnen? Ja, weil die Hochkulturen Süd- und Mittelamerikas zwar Gold und Silber in Hülle und Fülle besaßen, aber keine Eisenverhüttung kannten, keine Pferde und das Rad nicht zum Transport genutzt wurde. Auch Afrika – etwa die Nok-Kultur – war hier viel „langsamer“.

Laut Parzinger fand man erste Spuren menschlicher Siedlungen in Südamerika schon 12.000 Jahre v. Chr., also im Pleistozän. Sechs Jahrtausende später bauten die Menschen der Las-Vegas-Kultur“ schon Mais und Kürbisse an. (Leider kannte ich damals die Liebenden von Sumpa nicht, sonst hätte ich heute ein Foto von ihnen.)

Künstlich herbeigeführte Schädeldeformationen aus der Paracas-Kultur (900 bis 200 v. Chr.) bei Ica in Peru (Marcin Tlustochowicz/Wikipedia)

Die Valdivia-Kultur in Ecuador existierte zeitgleich mit dem alten Ägypten; man hat laut Parzinger auch Monumentalbauten errichtet (die ich aber im Internet nicht finden konnte). Spannend ist, dass heute sogar ein Kontakt der Ur-Ecuadorianer mit Japan nicht mehr unwahrscheinlich ist.

Als sich in Südamerika die ersten Chiefdoms bildeten, etwa im kolumbianischen San Augustin mit seinen kolossalen Steinfiguren, sind wir in Zentraleuropa schon bei den Domschätzen angelangt, die ich der Leserschaft zum Erbrechen vorgeführt habe, Kaifeng in China hatte schon eine halbe Million Einwohner, Cordoba, Kairo und Bagdad waren Weltstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die „Großstadt“ Chavín de Huántar in Peru hatte ihre Blütezeit, als die Römer schon halb Europa eroberten.

Parzinger spricht in Südamerika von vielen „retardierenden Bedingungen“, vor allem ökologischer Natur, zum Beispiel bei der Chinchorro-Kultur, deren Mumien 2000 Jahre älter sind als die der Ägypter:

Der trotz allem unwirtliche Lebensraum beeinträchtigte auch ihren allgemeinen Gesundheitszustand, wie paläopathologische Untersuchen an den Skeletten erbracht haben. Der permanente kalte Wind führte allenthalben zu Entzündungen des Ohrkanals. Hinzu kam die hochinfektiöse sogenannten Chagas-Krankheit – eine ebenso heimtückische wie unheilbar-chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die den Betroffenen oft ein jahrzehntelanges Leiden beschert-, während der Verzehr von rohem Fisch vielfach zur Infektion mit Bandwürmern führte. Osteoporose war weitverbreitet, und die meisten Männer wie Frauen litten aus unterschiedlichen Gründen an manifesten Rückenproblemen. Viele Infektionen zogen sich die Träger der Chinchorro-Kultur aber ganz offensichtlich auch bei der Mumifizierung ihrer Verstorbenen zu, wenn sie mit infizierten Körpern hantierten und dabei keine entsprechende Vorsicht walten ließen.

Das allein beantwortet aber nicht die Frage nach den Variablen und Konstanten. Zum Beispiel gab es – im Unterschied zu Vorderasien, Afrika und Europa – in Amerika keine Reittiere und auch keine, die schwere Lasten ziehen können. Lamas finden Menschen auf ihrem Rücken unsympathisch und wollen auch partout nichts ziehen; Kamel und Dromedare lassen es hingegen mit sich machen. Das Pferd als Ackergaul ist eine „Erfindung“ des frühen Feudalismus in Nordwesteuropa. Rinder gab es in China schon vor zehn Jahrtausenden, und Pferde mindestens so lange wie im Vorderen Orient. Aber für den Reis- und Hirseanbau, die zentralen Pfeiler der chinesischen Landwirtschaft, braucht man Rinder und Pferde kaum als Nutztiere.

Parzinger schreibt, dass vor allem die ökologische Kontinuität im Fruchtbaren Halbmond ein Vorteil für Ackerbauern war; in Afrika hingegen wechselten die klimatischen Bedingungen oft (wenn man in Jahrtausenden denkt). Indien, China und auch das alte Mesopotamien und Ägypten haben mit den Hochkulturen Mittel- und Südamerikas gemein, dass die herrschende Klasse Teile der Arbeit kollektiv organisieren musste, vor allem die Regulierung des Wassers für die Landwirtschaft. Die Inka kannten überhaupt keinen Privatbesitz an Grund und Boden. Deren Klassenherrschaft war immerhin so effektiv, dass die Konquistadoren sie fast bruchlos übernehmen konnten und nur das Personal austauschten. Allerdings wurden alle „alten“ kollektiven Formen wie etwa des eher „genossenschaftlichen“ Ayllu, marginalisiert.

Man könnte herumspekulieren, dass die kollektive Organisation der Arbeit – auch die so genannte „Asiatische Produktionsweise“ (hier auch „alt-amerikanische“) – für die Entwicklung zum Feudalismus eher hinderlich ist, was die „Geschwindigkeit“ angeht. Der Kapitalismus setzt voraus, dass es Massen von Menschen gibt, die nichts mehr zu verkaufen haben als die Arbeitskraft, also den „freien Warenproduzenten“. Das setzt aber den an die Scholle und an den Feudalherrn gebundenen Bauern voraus: Wenn der von beiden „erlöst“ wird, ist er Proletarier oder Landstreicher oder tot. Der Feudalismus setzt mitnichten eine Sklavenhaltergesellschaft voraus. Die – die mitteleuropäische Antike – ist eher ein historischer Sonderfall, begünstigt aber den Ruin der kleinen Bauern, der letztlich im Kolonat endet. Von dort ist es nicht mehr weit – sogar ein fließender Übergang – zur Villikation und zum Feudalismus.

Post Scriptum: Ich werde den Parzinger in die allgemeine Reihe über den Feudalismus aufnehmen. Der dritte Teil über Asien folgt alsbald.

„Unku“ (Tunika oder Poncho) aus gewebter Baumwolle, ca. 1400-1600 (Postkarte 1984)

__________________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

Brutal but important lesson

Workingclasshistory auf Instagram:

On this day, 14 June 1381, during the peasants’ revolt in England, Wat Tyler’s rebel army of some 50,000 to 100,000 people captured London Bridge and the Tower of London. There they killed the chancellor, Archbishop Simon of Sudbury, and the treasurer, Sir Robert Hales.

The rebellion had broken out in May in protest at the imposition of a poll tax on everyone aged fifteen and over, which exacerbated the economic hardship of workers and the poor. People were also enraged by the brutality of tax inspectors, who measured people’s pubic hair to determine their age, which was seen as state-sanctioned sexual assault, particularly in the case of girls and women. The rebellion soon developed into a deep and sophisticated social movement demanding radical changes to feudal society and peaked with the taking of the Tower.

On June 15, Wat Tyler attended a parley with the king Richard II, where he was murdered. Realising his weak position, Richard promised the rebels that he would implement many of their demands, including the abolition of the tax, and even the abolition of forced labor and serfdom, but, while the poll tax was ended, once the rebels had dispersed and returned home, they were no longer a threat, so Richard reneged on all of his other pledges and hanged 1,500 of them. It was a brutal but important lesson not to trust the promises of the powerful.

Zum Vergleich muss man den oberflächlichen Quatsch im deutschen Wikipedia lesen – als würde Aschwin von Cramm über den Tod Thomas Münzers schreiben.

Missing Link oder: Franziska und kleine Könige

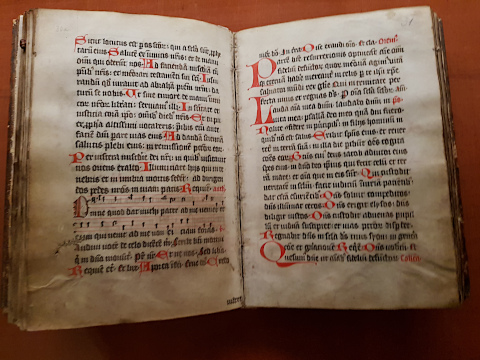

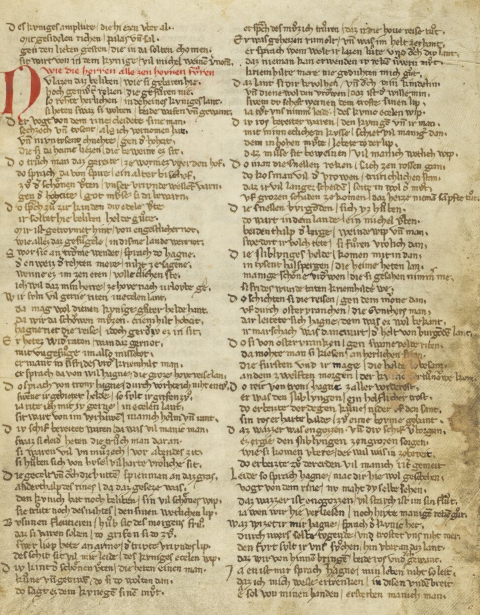

Das Nibelungenlied und die Klage (Leithandschrift A): „Wie die herren alle zen Hevnen [Hunnen] fvren“. Ein historischer Kern oder Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des damals von Gundahar [by the way: interessante Vornamen für männliche Neugeborene!] beherrschten Burgunderreiches im Raum von Worms um 436 durch den römischen Konsul und Magister militum (Heermeister) Aëtius mit Hilfe hunnischer Hilfstruppen.

Ich sage nur: Audofleda, Amalasuntha, Dietrich von Bern, Childerich, Aegidius, Fredegar sowie der Liber Historiae Francorum (wer fließend Latein lesen kann). Habe ich jemanden vergessen? Eventuell Syagrius?

Dann holen wir tief Luft und beginnen mit dem Schlusskapitel von Thomas Fischers Gladius – Roms Legionen in Germanien:

Die Auflösung des weströmischen Reiches außerhalb Italiens war ein längerer Prozess: Weite Teile gerieten bereits gegen Ende des 5. ]h.s de facto unter die Herrschaft von Germanenstämmen, etwa den Vandalen, Franken, Burgundern und Westgoten. Sie alle waren in ein Machtvakuum vorgestoßen, das der Zerfall der römischen Zentralregierung hinterlassen hatte. Aber auch die Macht der neuen Herren war nıcht immer unangefochten: Ostgoten, Vandalen, Franken, Burgunder und Westgoten stellten in ihren Herrschaftsgebieten nur eine Minderheit dar, die über die große Anzahl von römischen Untertanen römisch-katholischen Bekenntnisses herrschte. Da aber die germanische Oberschicht zumeist nicht dem römisch-katholischen Glauben anhing, sondern der arianischen Glaubensrichtung, verschärfte dies die Spannungen zwischen Herrschern und Beherrschten. Nur im Frankenreich, das sich dann ım Verlauf der weiteren Entwicklung als Großmacht und Haupterbe des römischen Reiches im Westen* durchsetzen konnte, fand sich für dieses schwerwiegende Problem eine Lösung…

Minderheiten, die über Mehrheiten herrschen bzw. deren herrschende Klasse ersetzen, haben wir oft in der Geschichte, zum Beispiel die mongolische Yuan-Dynastie in China oder die Spanier in Lateinamerika. Es kömmt aber auf die Ökonomie an.

Mit Childerich haben wir ein erstes politisches Missing Link zwischen Sklavenhaltergesellschaft und Feudalismus: Ein fränkischer Warlord, also ein Germane, der sich (lateinisch!) Rex nannte und dessen Truppen als römischer Verbündete (foederati) in Gallien dienten. Die Historiker sind bei der Frage, was dieser Franke eigentlich exakt war, heillos zerstritten („ist aber nicht immer klar, ob Childerich als römischer Befehlshaber oder als fränkischer Anführer bzw. König agierte“). Childerich verwaltete in der Endphase des römischen Galliens die römischen Provinz Belgica Secunda aka Gallia Belgica, auch als militärischer Befehlshaber (dux).

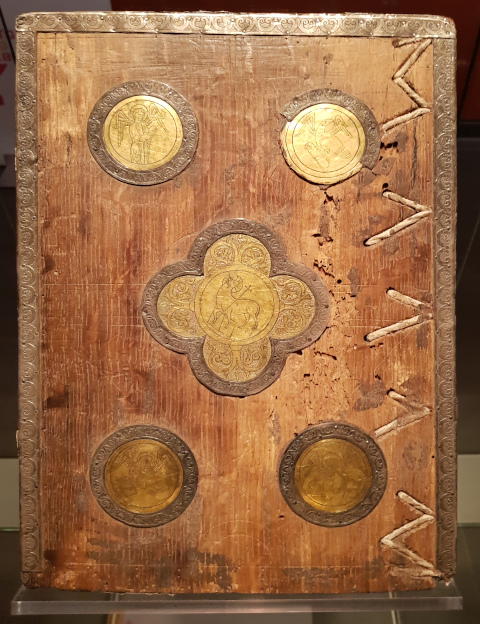

Fingerring bzw. Siegelring (anulus) des merowingischen, fränkischen Königs Childerich (Hilderich) – Beschriftung: (Sigillum) CHILDERICI REGIS. Childerich hat auf dem „Portrait“ einen geschorenen Bart und, wie bei fränkischen Königen üblich, langes Haar trug (rex crinitus).

Wir wiederholen:

| Wir müssen hier ein berühmtes Zitat aus dem Vorwort von „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ von Marx abklopfen, ob es mit der Realität übereinstimmt: |

| „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.“ |

| „Soziale Revolution“ meint offenbar nicht das Klischee, dass Männer in langen Wintermäntel und mit Gewehren Paläste stürmen, sondern dass die Eigentums- und Produktionsformen radikal umgewälzt werden. Insofern ist die „Spätantike“ durchaus eine solche Epoche. Sehr interessant ist, dass die aktuelle bürgerliche Forschung das ähnlich sieht und von einer Transformation spricht. |

| Joseph Tainter scheint der Marxschen These sogar sehr nahe zu kommen. Sein Hauptwerk Collapse of Complex Societies definiert diese „soziale Revolution“ als „Kollaps“: a rapid, significant loss of an established level of sociopolitical complexity, also genau das, war mit dem Römischen Weltreich geschah. |

Liebe Kinder, als Hausarbeit lernt ihr bitte folgende fränkischen Namen auswendig: Childerich („Missing Link“), Chlodwig (der zum Christentum konvertierte, also das oben genannte angebliche „schwerwiegende Problem“ löste), Karl Martell (der islamfeindlich war – Frau Chebli, bitte übernehmen!). Überlegt euch ein, zwei Sätze dazu. Mehr muss man heute über die vier Jahrhunderte vor Karl dem Großen nicht wissen. Außerdem gibt es ohnehin kaum belastbare Quellen.

Fränkische Wurfaxt Franziska (Stiel neuzeitlich), 6. Jahrhundert, Grabfund 1935, Museum Grünstadt [Vorsicht! Bei der Website braucht man eine Sonnenbrille!]. Credits: Altera levatur / Wikipedia

Wir reden also, was die Ökonomie betrifft, über die fließende Grenze zwischen dem Kolonat der spätrömischen Antike und der frühfeudalen Villikation (ab dem 7. Jh.).

Wir haben hier eine Sythese zwischen der herrschenden Klasse der westgermanischen Kriegergruppen und deren Warlords und dem romanisierten Volk, das für diese arbeitete, nachdem die überregionale Verwaltung des weströmischen Reiches weggebrochen war. Ob die Goten, Vandalen, Burgunder, Franken, Langobarden oder Sachsen die neuen Herrscher gewesen wären, bleibt letzlich eine Frage des historischen Zufalls, wer wen in welcher Schlacht entscheidend massakrierte. Es hätte an der Ökonomie und deren langfristigen Entwicklungstendenzen nichts geändert.

* Im Süden waren die „Erben“ die Umayyaden, und im Osten natürlich das tausendjährige (!) byzantinische Reich. Aber diesen beiden „Erben“ bzw. deren Regionen gelang der Sprung zum Kapitalismus nicht so schnell wie in Nordwesteuropa.

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

Feucht-schwüle nibelungische Killer-Hasen

Während meine Gelenke quietschten und die Muskeln zappelten, sprach ich mit meiner bezaubernden, aber sehr jungen Physiotherapeutin über dieses und jenes. Als sie mich fragte, was ich studiert habe und ich „Altgermanistik“ anwortete, merkte ich an ihrem Gesichtsausdruck, dass ich auch hätte hieroglyphische Assyriologie antworten können, obzwar sie „interessant“ murmelte. Das, sehr geehrte alte weiße Männer mit feucht-schwülen Träumen, ist kein Interesse, sondern professionelle Empathie, bedeutet also rein gar nichts. Ich reagierte spontan und bot ihr an, am nächsten Tag – während meine neue Hüfte die ersten Salsa-ähnlichen Turns machte – das Nibelungenlied zu rezitieren, selbstredend auf Mittelhochdeutsch. Das fand sie dann doch lustig.

Später fiel mir ein, dass eine interessantere Anmache, fände dieses Gespräch in einer lauschigen Bar statt, gewesen wäre, etwas über Killerhasen in feudalen Handschriften zu erzählen. Darüber weiß ich aber nicht viel – ich müsste also, nachdem die Aufmerksamkeit geweckt, doch auf dem kürzestem Weg zurück zum Nibelungenlied, über das ich vermutlich stundenlang referieren könnte, ohne einmal im Internet nachschauen zu müssen oder auf meinem Blog.

Ich stelle mir also die Aufgabe, rein hypothetisch natürlich, wie so etwas aussehen könnte, umrahmt von schummerigem Licht, guten Getränken und einem Mädel gegenüber, dass schon fest entschlossen ist, wenn die ersten zwei Minuten langweilig werden, sich alsbald dem nächstbesten veganen Hipster mit Waschbrettbauch an denselbigen oder den Hals zu werfen.

Wir wiederholen heimlich, um für alle Fragen gewappnet zu sein: Der zentrale (Klassen-)Konflikt im Nibelungenlied thematisiert genau das Problem: Während die eine Fraktion darauf beharrt, dass die Kriegerkaste hierarchisch geordnet ist – mit dementsprechenden eindeutigen Rechten und Pflichten, aber auch dem Risiko, dass jeder jedem baldmöglichst den Schädel einschlägt, um sozial aufzusteigen, verweigert die andere das, sondern schmuggelt unverbindliche Begriffe wie friund ein, die das Lehnswesen aushebeln, weil niemand weiß oder nachvollziehen kann, wer bei „Freunden“ das Sagen hat. Das ist das Todesurteil für eine orale Gesellschaft. Das Nibelungenlied – eigentlich eine Art Propagandaschrift der Ministerialen, die nicht mehr Vasallen waren, lässt die „altertümliche“ Fraktion sich gegenseitig abschlachten, bis niemand mehr übrig bleibt, was die Rezipienten sicher richtig verstanden haben. Das wäre so, als stünde am Schluss eines „Tatorts“ auch der Tod der Kommissare und aller Statisten.

Das Nibelungenlied ist aber trotzdem „altertümelnd“, weil alle vergleichbaren Epen, die im 13. Jahrhundert entstanden, etwa der Parzival – für mich das feudale Epos schlechthin – zwar Hauen und Stechen exzessiv schildern, aber die Protagonisten fast immer überleben lassen. So grimmig und gruselig (wenn man den stabgereimten Original-Text sich vorliest) wie das Nibelungenlied endet nur noch das rätselhafte Hildebrandslied, das aber rund 300 Jahre älter ist.

14th century, Ms. 121, fol. 23r, Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, France. Detail. (CC BY-NC 3.0)

So wird das natürlich nichts. Die Dame hängt schon auf dem Schoß des Hipsters. Also anders.

„Mitteldeutsch? Braucht man das oder kann das weg?“

„Wenn man sich für Literatur interessiert, kann man das nutzen, um zu kapieren, dass es immer nur um das Eine geht…“

„Um Sex? Bist du nicht ein bisschen zu direkt?“

„Das Eine meint meint hier: Klassen, die sich bekämpfen, nutzen die Geschichten (besser vielleicht wie das Original: alte maeren), die vorgesungen wurden, um sich gegenseitig die Welt zu erklären – ungefähr wie Linton Kwesi Johnson.“

„Der spielt doch Reggae?“ (Dame denkt: Kennt der Kerl sich etwa mit Popkultur aus?)

„Der Musikstil ist egal, aber Songs wie Forces of Victory erzählen mehr als das, was in den Medien vorkommt. Oral history und so. So ist es vor einem Jahrtausend auch, nur ein bisschen komplizierter.“

„Soso.“ (Dame nickt und bleibt sitzen.)

„Die Literatur um 1200 ist nur für die Herrschenden bestimmt, das Volk taucht nicht auf und hört auch nichts davon. Lesen konnten sowieso nur Mönche. Kompliziert, weil die Thesen kodiert sind und wir Texte heute sowieso anders rezipieren. Hegel hat gesagt, dass feudale Epen ungefähr wie eine katholische Messe seien. Hegel turnt garantiert ab.

„Kodiert? Ich bin keine Mathematerikerin!“

„Kostümiert ist besser. Denk an Fifty Shades of Grey – zu direkt Games of Thrones: Das ist eigentlich eine Soap Opera, nur mit komischen Klamotten und Drachen. (Eventuell ist der Zusatz nötig: Den Quatsch habe ich nie gesehen.) Im Nibelungenlied kostümieren sich Ministeriale, eine Klasse, damals recht „modern „war, als frühmittelalterliche Schlagetots. Deren Zeit war aber schon vorbei. Das ist extrem verkürzt – nein, das weckt falsche Assoziationen. Das würde jetzt langweilig werden, wenn wir ins Detail gingen, warum sie das tun und wie…“

„Kommt im Nibelungenlied auch Sex vor?“

„Ziemmlich drastisch sogar – Brünhilde denkt, sie fickte mit ihrem Ehemann Gunther, in Wahrheit ist es aber Siegfried – so eine Art indirekter Dreier. Willst du wirklich die Details?“

Dame lächelt und bestellt noch ein Getränk.

A killer rabbit in the medieval manuscript Bréviaire de Renaud de Bar (1302-1304). Ms 107, fol.-89r-89r. Source: Bibliothèque de Verdun/ CC BY-NC 3.0

Jemeljan Pugatschow

Man liest wieder russische Literatur, hier von Alexander Puschkin: Geschichte des Pugatschew’schen Aufruhrs. Gibt es aber auch digital. Jemeljan Iwanowitsch Pugatschow war sozusagen eine Art Thomas Müntzer Russlands, nur rund 200 Jahre später.

Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI)

Auf drängenden Wunsch des Publikums wird die beliebte Serie jetzt fortgesetzt.

| Kreuznagelreliqiar, um 1040/49, im 14. Jahrhundert modifiziert. Man weiß nicht exakt, wie das Original aussah, ob etwa der Nagel frei einsehbar war. Der Kristall lässt sich öffnen, dieser Mechanismus und der Rahmen stammen aus der Gotik. Die Motive der Emails „zitieren“ die des Theophanu-Evangeliars [hatte ich hier noch nicht gepostet]. Die Stifterin lässt sich nur indirekt beweisen. |

| Klaus Gereon Beuckers schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Tafelförmige Reliquiare insbesondere für Christus-Reliquien sind spätestens seit dem 10. Jahrhundert aus Byzanz gut überliefert. (…) Eine vergleichbare Disposition weist der so genannte Talisman Karls des Großen im Reimser Kathedralschatz auf [Palais du Tau]. Auch andere Werke des Essener Umkreises wie das Borghorster Kreuz [das 2013 gestohlen und für 100.000 Euro zurückgekauft wurde] oder das Gandersheimer Heilig-Blut-Reliquiar präsentieren um die Mitte des 11. Jahrhunderts Reliquien in Kristallgefäßen, die in den Rahmen einer Goldschmiedearbeit eingebunden waren. Dies war in der Zeit neu und greift Entwicklungen des 13. Jahrhunderts vor, in denen – ebenfalls in Rezeption byzantinischer Arbeiten – dann auch Körperreliquien sichtbar präsentiert wurden. Das Essener Nagelreliquiar nimmt unter den ottonischen bzw. frühsalischen Reliquiaren eine hervorragende Position ein und ist auch wegen seiner Tafelform innerhalb des erhaltenen Denkmälerbestandes einzigartig.“ |

Fragen über Fragen

Nachdem wir im letzten Beitrag dieser Serie (Jenseit des Oxus) überall zwischen der Levante, Afghanistan, Indien und China der letzten 3000 Jahre herumge(schw)irrt sind, hier noch einmal die Fragen:

a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt.

b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall?

c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten. Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft. Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird?

„Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeutungen auf Höhres in den untergeordneten Tierarten können dagegen nur verstanden werden, wenn das Höhere selbst schon bekannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefert so den Schlüssel zur antiken etc. Keineswegs aber in der Art der Ökonomen, die alle historischen Unterschiede verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen sehen.“ (Karl Marx: Grundrisse, Einleitung [zur Kritik der Politischen Ökonomie], 1857, MEW 13, S. 636)

| Reliquienkreuz, vermutlich aus dem Rheinland, 2. V. 14. Jahrhundert, vergoldetes Silber mit Achat, Opal und Bergkristall. |

| Anna Pawlik schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Auf der Vorderseite ist ein ornamental bearbeitetes, teilweise mit goldener Farbe bemaltes Pergament eingelegt, auf dem die Reliquien verzeichnet sind. (…) Die zwei kreuzförmig übereinanderliegenden Holzpartikel in [sic] Zentrum des Pegaments sind durch die umlaufende Inschrift De sancta cruce domini als Kreuzreliquien gekennzeichnet, Die Rückseite des Behälters ist mit einer silbervergoldeten, kreisförmigen Platte mit getriebenem Christuskopf in einer Mandorla verschlossen.“ |

Erste Antworten

Ich hatte geplant, mich zunächst mit der so genannten Asiatischen Produktionsweise auseinanderzusetzen. nachdem ich jetzt noch einmal Erich Pilz „Zur neuesten (1982!) Debatte über die Asiatische Produktionsweise in der Volksrepublik China“ gelesen hatte, erscheint mit das jetzt überflüssig. Die (…) aufgezählten Produktionsweisen sind also logische Abstraktionen, reine Wirtschaftsformen und deren logische Reihung,

rarbeitet beim Studium der politischen Ökonomie. Wer so eine Produktionsweise mit einer Periode der Gesellschaftsentwicklung gleichsetzt, der wird den methodischen Voraussetzungen bei Marx (logische Methode versus historische Methode) absolut nicht gerecht. Das heißt: Es wäre vermutlich falsch, überall in der Geschichte zu suchen, ob eine Gesellschft dem „Modell“ APW ähnelt oder nicht und warum. Das bewiese gar nichts. Die APW ist also ein aus der konkreten Geschichte abstrahiertes ökonomisches Universale.

Man kann nur einen Umkehrschluss ziehen. Die Aristokratie oder Bürokratie (vgl. das alte Mesopotamien oder China) organisiert die produktive Arbeit und eignet sich einen Teil des Mehrprodukts der unmittelbaren Produzenten an. Im mitteleuropäischen Feudalismus kann von einer „Organisation“ der gesellschaftlichen Arbeit aber kaum gesprochen werden. Ganz im Gegenteil: Vor dem Absolutismus spielen eine Staatsmacht oder gar eine Bürokratie kaum eine Rolle für die Ökonomie. Dort aber gab es Kapitalismus zuerst. Oder, abstrakt ausgedrückt: Die Produzenten werden vollends von ihren Produktionsmittel am effektivsten getrennt, wenn eine Art europäischer Feudalismus vorhanden ist. Daraus kann man aber die letzte der obigen Fragen nicht beantworten: Die Ökonomie Chinas war auf dem Weg zum Kapitalismus eher „langsamer“, aber bedeutet das zwangsläufig, dass sich post-kapitalistische Formen dort am ehesten herausbilden können? Oder war es eine Kette von Zufällen? Das erscheint mir unwahrscheinlich, wenn man China mit Indien vergleicht.

Hierzu Pilz, der chinesischen Autoren zitiert (daher vermutlich der Begriff „Volk“, der von Marx so nicht benutzt worden wäre): Das grundsätzliche Mißverständnis bisheriger Interpretation der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen bei Marx liege darin, dass man jedes einzelne Volk alle Stufen durchlaufen sieht. Marx hingegen sah die Gesamtheit der Menschheitsentwicklung: Zu gewissen Perioden haben die Entwicklungsstufen gewisser Völker exemplarische Bedeutung, weil ihre Produktionsweisen zur Gesamtentwicklung besonders bedeutende Beiträge geleistet haben. Manche Völker haben lange keine nennenswerten Beiträge geleistet, um dann gewaltig hervorzutreten und wieder zurückzufallen (=nicht auf die nächst höhere Produktionsstufe zu kommen). Die Übernehmer solcher Beiträge hingegen waren oft fähig, darin eingebaute Hemmnisse zu überwinden. Was ist aus dem großartigen Ägypten, was aus Assur geworden? Kein Volk, auch kein europäisches, hat alle von Marx genannten Stufen durchlaufen. Für Marx war die Asiatische Formation beispielhaft innerhalb eines bestimmten Zeitraumes – so wie Griechenland und Rom beispielgebend waren für die Sklavengesellschaft. Die APW stellt also keine Erscheinungsform eines bestimmten Gebietes dar, aber innerhalb der Gesamtentwicklung eine modellhafte Stufe und ist damit von allgemeiner Gültigkeit.

Offenbar war man sich damals – bei Erscheinen der Pilzschen Zusammenfassung – in China sogar fast einig, dass dort weder eine „Asiatische Produktionsweise“ noch eine „Sklavenhaltergesellschaft“ wie im Marxschen theoretischen Modell existiert hat.

Das beantwortet auch meine Frage: Es gibt nur ein „logischen“ Schema, wie die Menschheit sich von einer klassenlosen „Urgesellschaft“ bis zur Klassengesellschaft im Kapitalismus entwickelte, aber mitnichten eine historische Abfolge. Die Frage, ob es für den Kapitalismus vor dem Feudalismus einer Sklavenhaltergesellschaft bedürfe oder nicht, ist also falsch gestellt und unsinnig.

Eine witzige Pointe ist, dass es vor mehr als vier Jahrzehnten in der marxistischen Diskussion offenbar nicht „opportun“ war, einen Zusammenhang zwischen historischen Elementen der „Asiatischen Produktionsweise“ und der Gefahr des Bürokratismus in sozialistischen Staaten Asiens zu vermuten. Dieses Thema war schon zu Beginn der chinesischen Kulturrevolution aktuell, wenn nicht sogar der Anlass. Heute könnte man polemisch entgegen, diese bürokratischen Elemente hätten genau das Gegenteil bewirkt – dass der chinesische Staatskapitalismus oder – in deren Parteineusprech – der Sozialismus chinesischer Prägung sich gerade deshalb als besonders stabil und progressiv (gegenüber dem „westlichen“ Kapitalismus) erwiesen hat.

Wird fortgesetzt.

| Reliquiar, vermutlich letztes Drittel 14. Jahrhundert. Im Unterschied zu allen anderen Reliquiaren hat dieses eine rechteckige Grundform. Angeblich enthält es Reliquien der Margareta von Antiochia, der Christina von Bolsena, der Agnes von Rom, der Felicitas sowie den üblichen „Hausheiligen“ des Essener Doms. Auf einem Pergament steht de S(an)c(t)a elisabeth und De capillis Elisabeth(i)na v(…). Vermutlich war die Stiftern die Äbtissin Elisabeth von Nassau-Hadamar. |

| Ostensorium, vermutlich Rheinland, vor 1450, vergoldetes Silber, getrieben und gegossen, 57, 2 cm hoch. Die Details sind zum Teil unfassbar winzig – wie die kleinen Heiligenfiguren und die Wasserspeier seitlich der Baldachine. |

| Paxtafel, auch bekannt als Kusstafeln, gegossenes Silber, graviert, Bergkristall. Nur Kleriker durften diese Dinge küssen. „Das Küssen des Reliquienbehälters galt dabei in besonderer Weise als heilbringend, bei besonderen Anlässen konnte er zudem zur Gewährung eines Ablasses dienen. Der Brauch setzte sich bereits im 13. Jahrhundert durch.“ |

| Agraffen (hier: Schmuckschließe), französisdch-burgundisch, nach 1360, Goldemailplastik, alle kleiner als fünf Zentimeter Durchmesser. Diese Schmuckstücke sind extrem selten, nur wenige wurden erhalten. Um 1400 waren diese solche Agraffen der letzte modische Schrei an den Höfen der herrschenden Klasse. Sie waren nicht nur ein Kapitalanlage, sondern beschrieben die interne Hierarchie durch Zeichen und das aristokratische Selbstverständnis. „Prachtentfaltung“ ist eine Seite der feudalen Existenz. Ich schrieb hier 2019: Die Feudalklasse kann die Realität erkenntnistheoretisch nur verzerrt wiedergeben, da sich sich nur per Gewalt und Konsum auf die Natur bezieht. Man kann diese notwendige ideologische „Behinderung“ (ähnlich wie Religion) mit dem Waren- und Geldfetisch vergleichen – eine nur ökonomische Form wird von den Akteuren als Eigenschaft des Dings an sich angesehen. Deswegen glaubt auch die FDP an den „Markt“ als eigenständig handelndes höheres Wesen – ähnlich wie ein feudaler Adliger des 10. Jahrhunderts eine Reliquie als magisches wirkmächtiges Objekt ansah. |

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)

– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)

– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)

– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)

– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)

– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)

– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)

– Jenseits des Oxus (09.01.2022)

– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)

– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)

– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)

– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)

Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)

Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)

Jenseits des Oxus

„Die Hauptursachen für die Stagnation der Produktivkräfte und für die unerträgliche Lage des Volkes Afghanistans sind die ökonomische und politische Herrschaft der Feudalherren, die Raffgier der Großschieber und der Kompradorenbourgeoisie, die durch und durch verfaulte Bürokratie und die Aktivitäten der internationalen imperialistischen Monopole.“ (Grundsatzprogramm der Demokratischen Volkspartei Afghanistan (DVPA) vom 1. Januar 1965)

Kurz zwischendurch müssen wir die Perspektive vergrößern und uns die weite Welt ansehen, insbesondere Afghanistan. Thema: Der Kapitalismus hat sich zuerst in Nordwesteuropa entwickelt. Das heißt soziologisch: Die vorherrschenden Produktionsverhältnisse fußen auf „freien“ Arbeitern, die nichts mehr besitzen als ihre Arbeitskraft. Technisch: Die industrielle Revolution emanzipierte den Menschen von den „natürlichen“ Energien wie Wind- und Wasserkraft (ich weiß, sehr verkürzt).

Hieraus ergeben sich unmittelbar weitere theoretische Fragen: a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. (Beim gegenwärtigen Stand der historischen Forschung könnten sich „bürgerliche“ und „marxistische“ Historiker vermutlich darauf einigen.) In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt. b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall? c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten (Möglichkeitsform!). Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft, sondern eine Ökonomie, die man im weiteren Sinn als „Asiatische Produktionsweise“ bezeichnen sollte (meinetwegen auch hydraulische). Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird? Oder sind zu viele Variablen im Spiel? (Ich taste mich langsam vor auf dem schmalen Pfad zur Erleuchtung.)

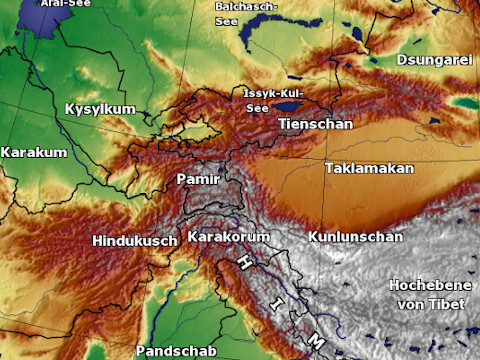

Mir war der beschränkte Blick nur auf Europa schon immer suspekt. Ein Blick auf die Weltkarte (Amerika, Afrika und Australien sind irrelevant bei diesem Thema) und die Zeitschiene der letzten zwei Jahrtausende zeigt die Dimension: Zwischen China und Europa liegt ein riesiges Gebiet, das so groß wie das Römischen Weltreich ist, aber dessen Geschichte kaum jemand kennt. Und mittendrin (das heutige) Afghanistan.

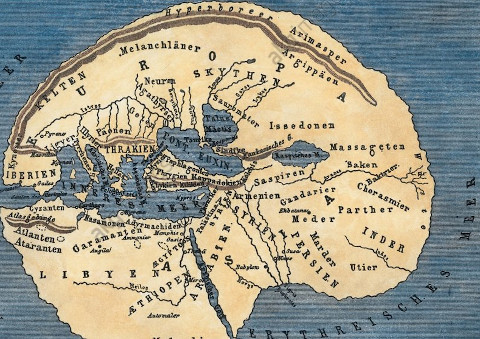

Die Geografie der Welt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik vom Beginn unserer Zeitrechnung bis zur industriellen Revolution könnte man in einer Schulstunde abhandeln. Östlich von Griechenland und dem Römischen Reich waren immer die „Perser“ (die Achämeniden ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, dann die Parther und Sassaniden bis zur Eroberung durch die Araber).

Erstaunlich ist, dass sich die Sphären, wer wo Einfluss hatte, seit zweitausend Jahren nicht wesentlich geändert haben. Nur Alexander der Große durchbrach diese „Logik“, weil er bis nach Indien kam (eigentlich nicht Indien, sondern Afghanistan und Pakistan), mit weit reichenden Folgen, aber umgekehrt versuchte es niemand. Falls die Keilerei bei Issos und das Hauen und Stechen bei Gaugamela anders ausgegangen wäre, hätten die Griechen Tribut an die Achämeniden zahlen müssen, aber die „Perser“ wären aus nachvollziehbaren logistischen Gründen vermutlich nicht so weit westlich wie Hannibal gekommen.

Und der Norden? Die Perser haben versucht, die Steppen im Süden des heutigen Russlands zu beherrschen. Das ging, wie wir schon besprochen haben, gründlich schief. Auch die Römer kannten das Kaspische Meer (Caspia regna), blieben aber nicht dauerhaft dort (nur ganz kurz). Und im Südosten war, trotz unzähliger Scharmützel, der Euphrat mehr oder weniger die Grenze – wie der Oxus im Nordosten.

Die Geografie zeigt, dass Baktrien, also der heutige Nordwesten von Afghanistan, unter Einfluss Griechenlands blieb und auch via Persien erreichbar war. Aber den Hindukusch, den Pamir im heutigen Tadschikistan und das Karakorum mit seinen Achttausendern überklettert man nicht einfach so, geschweige denn mit einer Armee.

Die Weltkarte des Herodot zeigt im vierten vorschristlichen Jahrhundert den Indus, aber nicht wirklich das heutige Indien. Der Osten ist terra incognita.

Nur die Seidenstraße verband Westeuropa mit China. Sie führte von Persien ins Ferghanatal, das erst im 6. nachchristlichen Jahrhundert von Steppenvölkern aus dem Norden erobert wurde, bis nach Gandhara im heutigen Pakistan, also auf der östlichen Seite des Hindukusch.

Ein weiteres Netz von Straßen war in Transoxanien, nördlich des Oxus (heute Amurdaja), der aber damals in den Aralsee floss und heute schon vorher versickert. Der Handelsweg nach und von China verlief über Samarkand und Buchara (Buxoro) im heutigen Usbekistan. Dort spricht man heute noch eine Variante des Persischen, genauso wie die Hazara im Westen Afghanistans. (Ich habe selbst Flüchtlinge der Hazara in der Notaufnahme in Kreuzberg getroffen – man erkannte sie meistens, wenn sie aus Afghanistan kamen, an ihren „asiatischen“ Gesichtszügen, und sie sprachen selten Dari-Farsi oder noch seltener Paschtu.)

Die Seidenstrasse bei Bamiyan, Afghanistan, credits: Hadi Zaher/Flickr

In China und Japan hat man römische Münzen gefunden. Der chinesische Kaiserhof war durchaus über Rom informiert, wenn auch nur vage. Vermutlich sagte man im Reich der Mitte: So ähnlich wie die Perser (Parther) oder Kuschana, nur ein bisschen weiter weg. „Minor Kings“ eben.

Auch die Chinesen hatten – fast zeitlich parallel – ihren Spartakus, zur Zeit der Han-Dynastie. Die Anführer der Aufstände hießen Chen She und Wu Guang. Aber es handelt sich nicht, wie im alten Rom, um Sklavenaufstände, sondern um Rebellionen von Bauern, die zu „staatlichen“ Arbeiten herangezogen werden sollten – angeblich mit einer Armee von rund 300.000 (!) Mann, Es wäre auch interessant, die Rolle des ehemaligen Bauern Han Gaozu zu untersuchen, der als Folge des Klassenkämpfe sogar Kaiser von China wurde.

Ich weiß leider zu wenig über chinesische Geschichte, aber ich musste hier natürlich an die berühmte Passage aus dem Kommunistischen Manifest denken:

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zu einander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.

Der „gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen“ beschreibt korrekt den Untergang des Römischen Reiches. Auch Han Gaozu ließ die Produktionsverhältnisse so „feudal“ wie sie waren, milderte nur den Druck auf die Beherrschten. „Han-Kaiser Gaozu ließ den Verwaltungsapparat der Qin-Dynastie weiterbestehen und hielt an der Mehrzahl ihrer Gesetze und Verordnungen fest, sogar an dem Bücherverbot. Zumindest wurden Strafrecht und Steuern gemildert.“

Spannend wird es, wenn man den Satz auf Wikipedia liest: Zur Zeit der Qin- und der Han-Dynastie wurde im Kaiserreich China die Macht der Lehnsträger, d.h. des Adels beseitigt und das Lehnswesen abgeschafft. Das Reich wurde endgültig zentralisiert, in Provinzen gegliedert und durch einen Beamtenapparat verwaltet.

Lehnswesen in China? Der Begriff ist hier natürlich Bullshit-Bingo, zumal sogar die bürgerliche Geschichtswissenschaft anzweifelt, ob „Lehnswesen“ auf den Frühfeudalismus (Karolinger-Zeit) oder gar das so genannte „Hochmittelalter“ zutrifft. Der Begriff beschreibt ein bestimmtes Verhältnis innerhalb der herrschenden Klasse und ist für unser Thema nicht relevant. Aber man muss sich schon Gedanken machen, was in China anders war oder auch nicht.

Es gibt etwas, das Indien, China und das Römische Reich ab der Kaiser-Zeit gemeinsam haben: Die herrschende Klasse modifizierte sich so weit, dass ehemalige Sklaven und Mitglieder anderer unterdrückten Klassen sozial aufsteigen konnten. Das Sultanat von Dehli im 13. Jahrhundert war sogar eine Sklavendynastie. Die soziale Herkunft der Herrschenden spielt aber de facto keine Rolle. Ob ein Bauer oder Freigelassener Minister oder Kaiser oder ein Mameluke Sultan werden konnte – wichtig sind nur die Produktionsverhältnisse. Die bleiben gleich. Sowohl in Indien als auch in China gab es Sklaven, die Produktion mit ihnen wurden aber nicht, wie im Römischen Reich, zur vorherrschenden Form, auf der die ganze Ökonomie beruhte.

Zhang Qian verlässt Kaiser Wu. Frühe Tang-Dynastie, Mogao-Grotten, China

Afghanistan und vor allem das obige Zitat der dortigen „Linken“ zeigen das ganz gut. Die Textbausteine hat sich sicher irgendein stalinistischer Funktionär in Moskau ausgedacht. Es taucht alles auf, was damals en vogue war: Feudalherren, Großschieber (Finanzkapital!), Kompradorenbourgeoisie (die Kapitalisten kooperieren mit dem ausländischen Feind – in China hießen die wirklich so) – und die „internationalen imperialistischen Monopole“. Alle anderen sind schuld, aber in Afganistan brachten sich die „Linken“ auch gern gegenseitig um. Und wer in Afghanistan vom „afghanischen Volk“ spricht, wird vermutlich für geistig gestört gehalten.

Afghanistan war damals auf dem Stand Mitteleuropas zur Zeit des Absolutismus.

Die afghanische Gesellschaft war nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu in jeder Hinsicht durch sozialökonomische Rückständigkeit charakterisiert. In ganz Afghanistan herrschten feudale und teilweise sogar vorfeudale Verhältnisse, wobei die feudalen Verhältnisse auf dem Lande dominierend waren. 90% der Bevölkerung lebten auf dem Lande, ca. 70% des bebaubaren Bodens und die meisten Bewässerungsanlagen waren im Besitz von Großgrundbesitzern. Landarme Bauern, die zwischen 33 und 40% aller Bodenbesitzer stellten, verfügten über nicht mehr als je einen Hektar Land. Nach unterschiedlichen Einschätzungen hatten zwischen 18 und 35% aller Bauernwirtschaften überhaupt kein bebaubares Land, wobei der größte Teil von ihnen weder Vieh noch irgendeine andere Art von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln besaß. Die großen Viehzüchter hatten den größten Teil der Viehweideplätze unter ihrer Kontrolle. Die landwirtschaftliche Produktionsweise war sehr primitiv, und das Produktionsvolumen fiel demgemäß niedrig aus. Denn die Großgrundbesitzer investierten nicht in diesem Bereich, sondern setzten ihr Kapital im gewinnträchtigeren Handel ein.*

Die Probleme und die innere Dynamik einer vorwiegend agrarischen Gesellschaft bleiben also auch immer gleich, von den Gracchen im 2. vorchristlichen Jahrhundert bis zum Transoxanien und Afghanistan im 20. Jahrhundert: Es geht nur darum, wer den Boden besitzt und wer darauf produzieren darf. In einem theoretischen Modell wären in Afghanistan die besitzlosen Bauern in die Städte abgewandert, freiwillig oder gezwungen, wie zur Zeit der industriellen Revolution in Europa. Wenn die Bourgeoisie aber nur handeln will und sich nicht um die Produktion kümmert, wird das nichts mit dem Kapitalismus. Der Zug war aber für die „Dritte Welt“ ohnehin abgefahren – und das gilt jetzt auch für Südamerika und Afrika – weil die imperialistischen Mächte (also die Industriestaaten, die am schnellsten auf dem Weg zum Kapitalismus waren), die Märkte schon mit ihren Produkten kontrollieren.

Vorläufiges Fazit: In China hat sich eine zentralistische „Verwaltung“, auf der der ganze Staatsapparat und auch die Produktion fußt, wesentlich früher entwickelt als in Europa. In Indien war das nicht so. In Frankreich und in Preußen gab es das erst vergleichbar erst im späten 16. Jahrhundert, also zur Zeit der Manufakturen, den Vorläufern der Fabriken.

* Martin Baraki: Die „goldenen Zeiten“ am Hindukusch – Afghanistan nach dem Zweiten Weltkrieg (Teik 1), in Z – Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, Nr. 128, Dezember 2021

____________________________________

Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:

– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse

– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)

– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)

– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)

– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)

– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)

– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)

– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)

– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)

– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)

– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)