Internationales

Die Salzwüste Boliviens, fotografiert im April 1984, vgl. 26.06.2020.

Es gab wieder einen Putschversuch in Bolivien.

Ich schrieb am 20.10.2020: Zum Erinnern: Die größten Lithium-Vorkommen sind im sogenannten “Lithium-Dreieck” zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Mal sehen, ob die Nachfolger des Präsidenten Morales das bolivianisch-deutsche Joint Venture zur Lithium-Gewinnung wiederaufnehmen. Das deutsche Kapital bekäme damit einen Zugang zu dem Rohstoff, der u.a. für Batterien gebraucht wird.

Ein Jahr später berichtete die Tagesschau: „Unter dem Uyuni-Salzsee in Bolivien werden die größten Lithium-Vorkommen der Erde vermutet.“

Dazu muss man noch folgende Schlagzeile berücksichtigen: „Bolivien und China vereinbaren Handel direkt in Yuan“.

Den Rest kann man sich denken. Die Bolivianer sind aber auch darin geübt, gegen Putsche dieser Art massenhaft und erfolgreich Widerstand zu leisten.

Blick vom Mount Arbel nach Norden und zum See Kinnereth, Israel, im Hintergrund die Golan-Höhen, fotografiert am 18.10.2023, vgl. auch 29.11.2023.

Israel

In Israel müssen Ultraorthodoxe künftig in der Armee dienen. Das hat der Oberste Gerichtshof entschieden.

Zu den Haredim und ihrer Entwicklung hatte ich schon etwas geschrieben: Block der Gläubigen I und Block der Gläubigen II sowie Prohibitions strenghten Communities: „Der Knackpunkt: Nach wie vor fehle ein Gesetz für die Wehrpflicht von Ultra-Orthodoxen. Ein neues Gesetz, das schrittweise steigende Rekrutierungszahlen und wirtschaftliche Sanktionen für Toraschulen beinhalte, würde die Bereitschaft zum Armeedienst erhöhen. Das oberste Gericht Israels hatte 2017 einen Zusatz zum Wehrpflichtsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Darin wurde den Haredim ein längerer Aufschub für ihren Militärdienst gewährt. Die ultra-orthodoxen Parteien reagierten damals „empört“ auf den Beschluss des Gerichts.“

Ein Kommentar der Jerusalem Post von David M. Weinberg (übersetzt): „Als Reaktion auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die diese Woche ihre Einberufung anordnet, werden in Zeitungen und Gemeindeblättern zig Millionen Wörter für und gegen die Wehrpflicht ultraorthodoxer Männer (Haredi-Jeschiwa-Jungen) veröffentlicht.

Ich werde nichts zu dem Gerede beitragen, denn ich habe mich über drei Jahrzehnte damit abgemüht, über Lösungen (moderate Lösungen, glaube ich) für eine geduldige Integration der Haredi-Gemeinde in die israelischen Hochschulen und die Wirtschaft und für eine sanfte, langsame Einberufung von Haredi-Männern in die israelischen Streitkräfte und/oder in die Heimatverteidigungs- und Rettungseinheiten und/oder den Wehrdienst in zivilen, speziell auf ihre religiösen/sozialen Sitten abgestimmten Strukturen zu schreiben.

Leider bin ich zu dem Schluss gekommen, dass keine Lösung in Sicht ist. Trotz des 7. Oktobers, trotz der nahezu existenziellen Bedrohungslage, in der sich Israel an sieben Fronten befindet, und trotz der damit einhergehenden akuten militärischen Personalkrise – die Haredi-Führung gibt nicht nach.“

Lassen wir Tuvia Tenenbom reden: Haredi-Juden sind nicht die einzigen mit dieser Schwäche. Es gibt Hunderttausende von chassidischen Menschen, die dem Rebbe folgen, aber gleichzeitig gibt es Hunderttausende, die dieser Idiotin namens Greta Thunberg folgen. Sie ist ihr Gott. Sie ist ihre größte Expertin. Sie ist ihre größte Wissensquelle, obwohl sie nichts über Wissenschaft weiß, keinen Abschluss in Klimawandel und keinen Abschluss in irgendeinem relevanten Bereich hat. Und doch wird sie verehrt. Eines Tages war sie in London, und es waren Hunderttausende von Menschen da. Man konnte nirgendwo laufen, weil GRETA kam. GRETA. Alle wollten GRETA sehen. Hunderttausende von Menschen wollten etwas von GRETA abbekommen. Es ist dasselbe mit den Chassidim und ihrem Rebbe. Wenigstens weiß der Rebbe etwas. Sind die Chassidim normaler als andere Menschen? Nein. Wir sind alle ein bisschen meschugge.

Das Bankenviertel von Panama, fotografiert im Januar 1982, vgl. 16.09.2020.

Panama

Alle Angeklagten im Finanzskandel um die Panama papers sind freigesprochen worden.

Tja. Wer hätte das gedacht.

„Wie aus den Panama Papers hervorgeht, half [die Anwaltskanzlei] Mossack Fonseca mehr als 14.000 Klienten bei der Gründung von 214.488 Briefkastenfirmen in 21 Steueroasen rund um den Globus.“ Sogar die herrschende Klasse der Volksrepublik China war dabei.

Linkes Schrumpfland

Dann haben wir noch (von der russischen Propaganda geklaut, also automatisch voll gelogen): „BSW auf Rekordhoch – Linke fällt auf zwei Prozent“. – „Je stärker das BSW, desto schwächer Die Linke. 17 Jahre nach ihrer Gründung (Juni 2007) steht die Linkspartei vor dem parlamentarischen Aus.“ Übrigens: Auch 56,6 Prozent sind machbar.

Zweitausend Fotos und noch mehr

Am 25. Dezember 2010 (!) kündigte ich an: „Natürlich weiß nicht ich nicht, ob das jemanden interessiert: Ich habe jetzt einen Dia-Scanner und werde meine Südamerika-Fotos online stellen. Das wird eine Weile dauern, es sind mehr als 2000 – von den Reisen 1979/80, 1982, 1984 und 1998.“

Jetzt fehlen nur noch rund zwei Dutzend. Das hat lange gedauert. Vielen Dank an das Publikum für das Anschauen und Kommentieren seit 15 Jahren…

Altstadt

Das letzte unveröffentlichte Foto aus Bolivien (1984), irgendwo in der Altstadt. Das ist auf keinen Fall die Socabaya in der Nähe des Hotels Torino, obwohl es offenbar aus einem Fenster gemacht worden ist. Vielleicht ist es seitenverkehrt. Ich war drei Mal in La Paz und kann mich nicht erinnern, wo das war.

Beim Betrachten kam es mir vor, dass es auch in Quito, Ecuador, sein könnte, da dort die Altstadt so aussieht und es viele schmale Gasen gibt, aber ich hatte das Foto im Bolivien-Ordner eingetütet. In Quito war ich aber fünf Jahre vorher.

Iglesia de San Lorenzo de Carangas

Iglesia de San Lorenzo de Carangas, Potosi, Bolivien. Ich stand auf der Héros del Chaco (benannt nach dem Chaco-Krieg zwischen Paraguay und Boliven 1932-1935). Fotografiert im Mai 1984.

Potosí liegt zwischen 3976 m und 4070 m und ist eine der höchstgelegenen Städte der Welt. Dort war ein ultrahartes Licht beim Fotografieren mit meiner kleinen Taschenkamera; ich musste das Foto stark aufhellen, sonst wäre nichts zu erkennen gewesen.

Kautschukbaum

Der Stamm eines Kautschukbaums, fotografiert am 24.06.1984 im Pando-Dschungel, Bolivien, einen Tagesmarsch nördlich von Chivé am Rio Madre de Dios.

Nach etwa fünf bis sechs Jahren ist die Nutzpflanze alt genug für die Gewinnung des Milchsafts, beim Kautschukbaum auch als Naturkautschuk oder Latex bezeichnet. Die Milchröhren laufen entgegen dem Uhrzeigersinn in einem Winkel von 3,5° zur vertikalen Richtung. Daher erfolgt der Zapfschnitt spiralig mit einem speziellen Messer von links oben nach rechts unten in einem Winkel von 30° zur horizontalen Richtung. Beim Schnitt darf das unter den Milchröhren gelegene Kambium auf keinen Fall zerstört werden, da sonst keine Regeneration der Rinde und damit der Milchröhren möglich ist. Der Milchsaft tritt aus und wird in kleinen Eimern (siehe Foto) aufgefangen. Der Schnitt erfolgt nur über die Hälfte des Baumumfanges, damit ein Lebendstreifen die Wasser- und Nährstoffversorgung sichert.

Die Schnitte an den Kautschukbäumen reichen teilweise bis zum Kautschukbhoom im 19. Jahrhundert zurück. Der Kautschuksammler, der uns die Bäume zeigte, deren Saft er erntete und verarbeitete, hat uns welche gezeigt. Kautschuksammler sind hochspezialisierte Facharbeiter, die sehr viel wissen müssen, worüber es keine Bücher gibt, oft auf eigene Rechnung und selbständig mitten im Urwald unterwegs…

Das Foto ergänzt mein Posting „Der Kautschuksammler, revisited“ (04.04.2011). Vgl. auch „Amaru Mayu – Am Fluss der heiligen Schlange“ (09.08.2021), „Goma“ (19.11.2019, „Faustinos Ort oder: Aguirre lässt grüßen“ (09.07.2019), „Tag der Arbeit“ (01.05.2019), „Goma in Riberalta“ (04.04.2018), „Esst mehr Fleisch“ (31.01.2011).

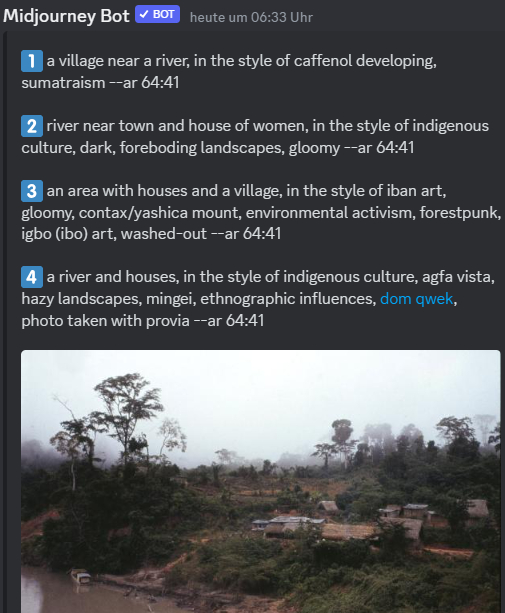

/Describe Forestpunk Sumatraism

Santa Ana de Alto Beni Bolivien 1984, vgl. „Run through the jungle“ (01.04.2012)

Liebe Kinder, Eure Aufgabe heute: Ihr bekommt ein Foto und versucht, mit Hilfe künstlicher Intelligenz aka Midjourney/Discord eines herzustellen, das dem Original möglichst ähnlich ist. Dazu lernen wir heute mit dem Prompt-Befehl /describe zu arbeiten. Ich habe das obige Bild hochgeladen. (Das geht auch, wenn man keinen eigenen Kanal hat wie ich.)

Man braucht den Midjourney-spezifischen uniform resource locator (URL), also den direkten Link zum hochgeladenen Bild. (Den erhält man entweder, indem man sich die Grafik im Browser ansieht oder per Rechtsklick.)

Mit /describe samt URL des Fotos spuckt die KI vier verschiedenen Beschreibungen aus, die man im Prompt dann variieren und einsetzen kann. Durch die Vorschläge lernt man gut, wie die KI „denkt“ und mit welchen Begriffen.

Ich musste erst einige Wörter googeln: Caffenol? Foreboding? Sumatraism? Forestpunk? Igbo art? Dom qwek?

1️⃣ a village near a river, in the style of caffenol developing, sumatraism –ar 64:41

2️⃣ river near town and house of women, in the style of indigenous culture, dark, foreboding landscapes, gloomy –ar 64:41

3️⃣ an area with houses and a village, in the style of iban art, gloomy, contax/yashica mount, environmental activism, forestpunk, igbo (ibo) art, washed-out –ar 64:41

4️⃣ a river and houses, in the style of indigenous culture, agfa vista, hazy landscapes, mingei, ethnographic influences, dom qwek, photo taken with provia –ar 64:41

Mein erster Versuch war: a village near a river, in the style of caffenol developing, sumatraism, indigenous culture foreboding landscapes, gloomy, ethnographic influences, forestpunk 16:9 –s 750

Das Bild, das mir am besten gefiel, habe ich noch variieren lassen (Man kann von jeder Grafik mit „V“ vier ähnliche Versionen machen). Von den vier Resultaten sortierte ich die aus, die Laternen und Lampen oder Umrisse verwachsener Personen zeigten. Es blieb nur eines übrig, das immer noch eher „asiatisch“ als „lateinamerikanisch“ aussah. Also hieß es das „Sumatraism“ durch „Amazon jungle“ zu ersetze, da ich annahm, dass die KI den Rio Beni, an dem ich fotografiert hatte, nicht als Archetyp führt.

Nächster Versuch: a village near a river, in the style of caffenol developing, amazon jungle, indigenous culture foreboding landscapes, gloomy, ethnographic influences, forestpunk, small wooden houses –ar 16:9 –s 750 (zwischendurch hatte ich vergessen, dass der Befehl für ein bestimmtes Format mit –ar begonnen werden muss, sonst werden alle Bilder quadratisch).

Nächster Versuch, weil ich den Betrachter weiter weg beamen wollte: a village near a river, in the style of caffenol developing, amazon jungle, indigenous culture foreboding landscapes, gloomy, ethnographic influences, forestpunk, panoramic view, small wooden houses –ar 16:9 –s 750

Voila. Das ist schon nicht schlecht. Aber trotzdem finde ich mein Original immer besser, zumal eine Geschichte dazu erzählt werden kann und Erinnerungen daran hängen, auch noch nach 39 Jahren.

Rio Beni, revisited

Sonnenaufgang mit Nebel am Rio Beni, fotografiert im Mai 1984. Ich war auf dem Weg von Santa Ana de Alto Beni nach Rurrenabaque im Departamento Beni, Bolivien.

Vgl. „Santa Ana de Alto Beni“ (28.11.2020), „Burning the Rainforest“ (09.09.2019) und „Unter Drogenschmugglern“ (15.07.2012),

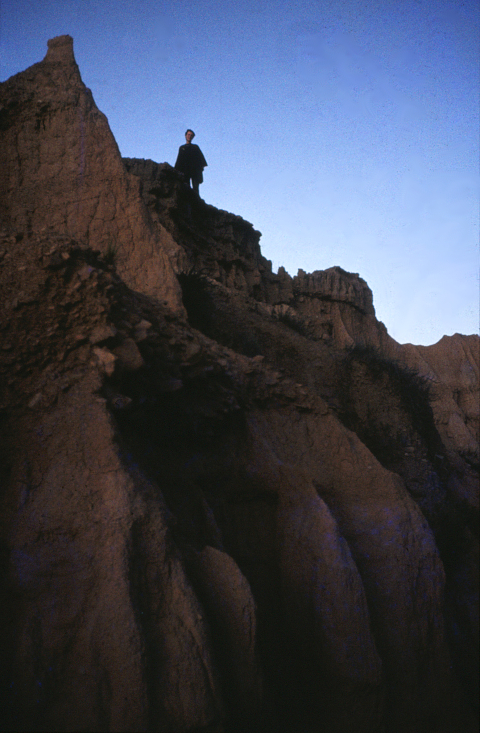

Auf einem kleinen Hügel

Das sind die letzten Bilder aus Tarabuco in Bolivien (Mai 1984), die ich noch nicht publiziert hatte. Das obere ist nur ein Scherz, der „Canyon“ war weniger als zwei Meter hoch, und ich habe mich flach hingelegt, um die Perspektive hinzubekommen. Das untere Foto zeigt die Umgebung Tarabucos – trotz der fehlenden Bäume ist es dort wunderschön. Aus meinem Reisetagebuch:

Wir sitzen auf einem nahe gelegenen Hügel, schauen auf die untergehenden Sonne bestrahlten Felder und könnten uns vorstellen, da ein Haus zu bauen. Man könnte ein Sucre ist man auch schnell. Aber das wird – hoffentlich – ein Traum bleiben. Obwohl: Mit der Prämie einer Lebensversicherung könnte ich bis an mein Lebensende – bei jetziger [1984!] Geldrelation – in Bolivien leben, allerdings wohl kaum allein.

Estilo colonial, kalt

Koloniale Architektur in Potosí, Bolivien, fotografiert im Mai 1984. Das Internet hat zahlreiche Fotos der schönen Häuser in Potosi, aber ich habe genau diese Stelle nirgendwo gefunden: Entweder stimmen der Straßenbelag nicht oder andere Details.

Auf Bildern sieht alles ganz prächtig und heute auch bunt aus. Wir waren damals schon fünf Monate unterwegs und in jeder Beziehung abgehärtet. Potosí liegt rund 4.000 Meter hoch auf dem Altiplano. Das heißt: Es ist schweinekalt, wenn nicht gerade die Sonne direkt auf einen scheint. Die Zugspitze in Deutschland liegt einen Kilometer tiefer!

Ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Sauna aufgesucht haben, um uns einmal richtig durchzuwärmen, und erstaunt waren, dass die Leute dort alle in Badekleidung herumsaßen.

El monasterio de Santa Clara

Das war mühsam: Ich wusste nur, dass ich dieses Foto in Bolivien gemacht hatte, vermutlich in der Hauptstadt Sucre. Zuerst nahm ich an, es sei eine andere Perspektive des Klosters La Recoleta, vom dem man einen schönen Blick auf die Stadt hat. Die Säulen passten aber nicht dazu.

Nach zahllosen Bildvergleichen fand ich heraus, dass es sich höchstwahrscheinlich um den Innenhof des Klosters von Santa Clara (Convento y Monasterio de Santa Clara) handelt – oder ist jemand anderer Meinung? Ich war mindestens zwei Mal in Sucre; vermutlich habe ich das Foto aber 1984 gemacht, nicht 1980.

Qual der Wahl bei den Rios

Welches hänge ich nun wo auf im Schlafzimmer? Auf eines der drei selbst fotografierten Bilder muss ich beim stationären Fahrradfahren immer gucken. Die Motive sind der Leserschaft schon bekannt: Der Rio Urubamba in Peru, der Rio Branco in Brasilien und der Rio Beni in Bolivien.

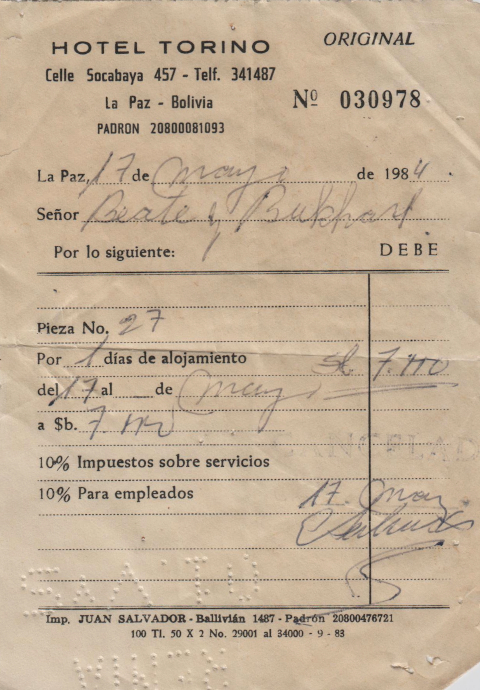

Hotel Torino, revisado

Diese Quittung ergänzt mein Posting vom 06.05.2020: „Huelga oder gendersozialökologischklimatisch?“

Ich frage mich, warum das Hotel keine Website hat? Es gibt die üblichen Bewertungen auf attention-whore-like-Portalen wie Tripadvisor oder Booked.net, die, falls ich Vergleich aus dem Tierreich bemühte, eher den Parasiten oder Blutegeln gleichen.

Nach längerem Hin und Her habe ich die Website gefunden – leider kann ich dort nichts sehen wg. „Adobe Flash Player wird nicht mehr unterstützt“ (alle Browser auf allen Betriebssystemen).Vielleicht sollte man die informieren, dass das eher eine suboptimale Idee ist oder der Webdesigner eine Pfeife.

Auf Fratzenbuch steht, dass es das Hotel schon mehr als 100 Jahre gibt.

Edificio desconocido [Update]

Fotografiert 1984 in der Neustadt von La Paz, Bolivien. Da ich mehrfach in der größten Stadt des Andenstaates (so schreiben Journalisten, um Wortwiederholungen zu vermeiden, ein Wort zu wiederholen) war, weiß ich auch nicht mehr, in welchem Monat. Noch schlimmer: Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte, bin mir sogar nicht absolut sicher, ob es nicht seitenverkehrt ist (ich habe den Verkehr angeschaut und beschlossen, dass es so vermutlich richtig ist). Ich bin mit Google Earth eine Weile hin und hergesurft, habe mir zahlreiche Fotos von Hochhäusern angesehen und auch die Liste höchster Gebäude – ohne Ergebnis. Der Plaza del Estudiante ist es nicht, das Denkmal oder der Springbrunnen sieht anders aus. Die Kirche könnte ein Hinweis sein, aber die habe ich auch nicht gefunden.

[Update] Die geschätzte Leserschaft in Gestalt des Users Tobi ist unwahrscheinlich schnell, allwissend und überhaupt. Ich stand damals also auf der Avenida 16 de Julio am Puente de Agua – Paseo del Prado und blickte nach Süden zum Gebäude der Banco BISA. Dann haben sie das kirchenähnliche alte Gebäude abgerissen.

Die reaktionäre Putsch-Präsidentin Jeanine Áñez wurde festgenommen. Richtig so! Einsperren, das Pack!

Übrigens und nicht vergessen: Es geht unter anderem um Lithium.

Copacabana und Waschen

Waschtag in Copacabana am Titicacasee, Bolivien, fotografiert Anfang April 1984. Aus meinem Reisetagebuch:

… Bis Yunguyo ist dann die Straße das Letzte. Obwohl der camion [der grün-gelbe rechts] total voll ist, werden wir durchgeschüttelt. Nett ist noch der Opa mit drei dicken Schafen, der von Llave [auf der Ladefläche des LKW] mitfährt und der den mitreisenden Indio-Frauen ganz richtig erklärt, warum die Alemanes nicht so früh mit dem Kinderkriegen anfangen. Von Yunguyo aus fährt ein Bus nach Copacabana (…)

Wir kriegen [an der Grenze zwischen Peru und Bolivien] nur [ein Visum für] 30 Tage, wohl, weil sie nicht über den nächsten Putsch hinaus etwas erlauben wollen. Wir könnten aber ohne Probleme verlängern…

Die Einreise nach Bolivien ist dieses Mal [ich war am 24.01.1980 schon einmal an diesem Grenzübergang] überhaupt nicht aufregend, obwohl ich gern zu Fuß über die Grenze gegangen wäre – ein großer Steinbogen bildet dieselbe.

In Copacabana hat sich vieles verändern: es gibt Strom, jedes zweite Haus ist ein alojamiento. der Markt ist ziemlich leer und es gibt fast nichts. Ich erinnere mich wieder an Api, ein dunkellila Maisgetränk. Wir finden ein superbilliges Hotel, direkt an die Kathedrale angebaut. [Es könnte das heutige Hostal Cali gewesen sein, direkt an der Mauer der Kathedrale.]

Die wichtigste Beschäftigung ist Waschen, was B. gerade macht. Ich sitze in der Sonne an einem runden Steintisch. Zu Essen gibt es nur trucha und asado de cordero, was wie Huhn schmeckt, aber irgendein Rippenstück ist.

Abends in der Kneipe sprechen wir noch ein wenig mit einem Franzosen, der unbedingt nach Polynesien auswandern will. (…) Die zwei Deutschen, die sich am Nebentisch laut mit einem bolivianischen Zollmacker unterhalten, sind rechtsradikal und zum Kotzen. Zum Glück bestreitet B. die Unterhaltung mit ihnen. Der Bolivianer hält mich zunächst für einen Landsmann (wohl für einen, der eine Gringa aufgegabelt hat), was mir natürlich schmeichelt…

Quechua Puro

Über die bolivianische Kleinstadt Tarabuco habe ich hier schon öfter geschrieben, vgl. „Auf einem kleinen Hügel oder: Von Potosi nach Tarabuco“ (17.05.2020), „Nimm besser den Bus“ (07.07.2018, „Behelmt“ (22.07.2012), „Behelmt, revisited“ (02.05.2019), „Burks unter Indianern“ (25.08.2012).

Dieses Foto (1984) ist noch nie veröffentlicht worden. Es war ein hartes Licht für meine kleine Taschenkamera.

In Tarabuco sprechen 98,6 Prozent der Bevölkerung Quechua. Falls ich da noch einmal hinkomme, werde ich so viele Vokabeln lernen, dass ich die wichtigsten Dinge sagen kann.

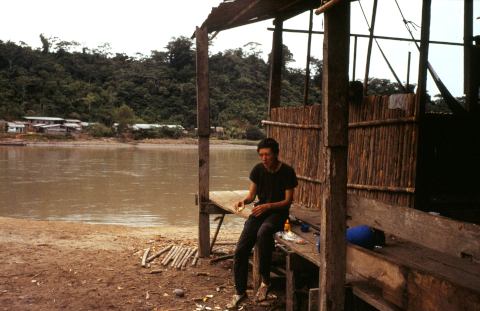

Santa Ana de Alto Beni

Santa Ana de Alto Beni, Dschungel von Bolivien. Hier steckten wir fast eine Woche fest.

Aus meinem Reisetagebuch, 22.05.1984:

Wir schlafen eine Nacht an der Polizeistation an der Brücke [Der Ort scheint immer noch nicht viel größer zu sein als damals.] Das Dorf Sapecho besteht nur aus ein paar Hütten, aber sie haben sogar eine Kneipe. Ein Boot flussabwärts gibt es nicht. Später erfahren wir, dass wir durchaus hätten warten können, aber es wären vermutlich mehrere Tage gewesen, wenn nicht Wochen.

Am Morgen empfiehlt man uns, zu Fuß den Weg nach Santa Ana de Alto Beni zu gehen, was wir schweren Herzens auch tun. Wider Erwarten ist der Pfad durch den Dschungel nur 13 Kilometer lang. Wir schwitzen uns zwar die Seele aus dem Leib, aber sehen den Fluss und ein abwechslungsreiches Panorama. Gegen Ende des Marsches bekommen wir sogar von den uns entgegenkommenden Leuten exakte Informationen über den Weg, den wir noch zurücklegen müssen.

Santa Ana de Alto Beni: nur eine Straße, eine Pentecostal-Kirche, zwei Kneipen und ein paar Läden, in denen refrescos verkauft werden. Erst erwischen wir eine Flasche Chicha [Maiswein], die wir hinunterstürzen, dann die schlechtere der beiden Kneipen. Aber am nächsten Tag gibt es leckeres Essen bei einer Frau, die sich richtig Mühe macht und Papayas zu einem Salat zubereitet. Auf der anderen Seite des Flusses wartet in deutschen Paar aus Stuttgart schon mehrere Tage, sie sind ziemlich fertig, total zerstochen, und kriegen nichts mit, weil sie kein Spanisch sprechen.

Wir stecken mehrere Tage fest. Am Mittwoch gibt es reichlich psychischen Stress wegen der Abfahrt eines Bootes nach Norden nach Rurrenabaque. Wir sind ständig auf dem Sprung, um das Boot nicht zu verpassen. Die letzte Nacht kampieren wir sogar auf der Veranda der capitania del puerto, nach einem für hiesige Verhältnisse netten Gespräch mit dem Häuptling der policia. Wir hatten fast eine Woche in einem unbewohnten Haus direkt am Fluss gewohnt (vgl. Foto oben, rechts kann man unsere Hängematten sehen. Das oberste Foto zeigt die andere Seite der Straße].

Die anderen Leute, die zum Teil auch schon tagelang auf ein Boot warten, sind dumm, aber neugierig und freundlich. Es war dann doch vorauszusehen: Wir machen eine Passagierliste auf einem Zettel, die aber einen Tag vor dem Ablegen des Kahns nicht mehr gelten soll, weil alle anderen mit dem fetten Macho-Polizisten etwas ausgemauschelt haben. Ich werde laut, aber ein Polizist richtet seine Waffe auf mich. Sie müssen extra den Kommandanten holen, der uns auf ein zweites Schiff verweist, was bald kommen soll.

Ein bärtiger Typ empfiehlt uns, aber sagt gleichzeitig, wir sollten uns keine Hoffnung machen. Ich verhandele stundenlang mit dem Kapitän des Bootes, der ein ekelhafter Macho ist, zehn US-Dollar und 2000 Pesos für die Passage, die sich dann beim Auftauchen eines Mannes, der behauptet, der Kurs des Dollars sei gefallen, auf 5000 erhöht.

Am Freitag geht es am frühen Morgen endlich los – mit zwei Booten, langsam und mit vielen Zwischenstopps. Comida gibt es nur für Bolivianer, aber wir haben ja unseren Benzinkocher.

Landschaftlich wird es erst interessant, als wir enge Schluchten passieren und das Wasser so reißend wird, dass wir total nass von den Wellen werden. Zwischendurch ist der Rio Beni wieder so seicht, dass wir alle rausspringen und die Boote schieben müssen, natürlich total schwachsinnig, nämlich quer zur Strömung. Das Schiff ächzt und stöhnt, aber ein Stahlseil sichert es, dass es nicht durchbricht.

Abends schießt der Kapitän auf alles, was sich bewegt, und ein anderer fischt mit Dynamit ein Dutzend fetter Fische, die so voller Gräten sind, dass wir nicht bedauern, nichts abzukriegen. Kurz vor Dämmerung legen wir an einer Sandbank an und machen Feuer und kochen etwas. Die beiden Stuttgarter frieren und haben Hunger, während wir in unsere Schlafsäcke kriechen. Das war unsere erste Nacht am Lagerfeuer mitten im Fluss…

Reis mit Eiern

Ein Mädchen auf der Mario Angel, einem „Seelenverkäufer“ auf dem Río Mamoré im Dschungel Boliviens. Ich reiste im Februar 1980 von Puerto Villaroel bis nach Trinidad. Das Original-Dia ist leider verlorengegangen, aber ich hatte noch ein Foto, das ich eingescannt habe.

Sorry, ich habe gerade sehr viel zu tun, in diversen Berufen, und komme kaum zum Bloggen. Morgen ist auch das erste Online-Seminar, das ich von zu Hause aus halten werde. Ich muss mich jedes Mal vorbereiten, da ich den Ehrgeiz habe, die umfangreichen Seminarunterlagen aktuell zu halten.

Leider ist der Relaunch der Website auch noch nicht fertig. Das liegt an mir, weil ich noch nicht alle Texte fertiggestellt habe und unzählige Links aktualisieren musste.

Run through the jungle

Bolivien, Pando-Dschungel (ungefähr hier), fotografiert Ende Juni 1984. Meine damalige Freundin und ich waren auf dem Marsch zu einem Kautschuksammler samt Familie. Man hatte uns gesagt, der „Weg“ sei leicht zu finden. Vermutlich hätte Winnetou die Aufgabe als „leicht“ empfunden, wir waren ganz schön verunsichert. Wer den Urwald kennt, weiß, dass manchmal wenige falsche Schritte ausreichen, um verloren zu sein. (Vgl. „Tag der Arbeit“ 01.05.2019, „Der Kautschuksammler, revisited“ 04.04.2011)

Viva la izquierda boliviana! [Update]

Wachablösung am Regierungspalast (Palacio Quemada) in Ĺa Paz, Bolivien, fotografiert 1984

Die linke Bewegung zum Sozialismus (Movimiento al Socialismo, MAS) hat die Wahlen in Bolivien haushoch gewonnen. La Izquierda Diario: „Es importante recordar también que en las elecciones del 2019 fue precisamente la inesperada detención de la emisión del sistema de conteo rápido de datos TREP, lo que generó críticas y sospechas de fraude en la elección, hecho que terminó abriendo la mayor crisis política de los últimos años en Bolivia y fue la excusa central para el Golpe de Estado de noviembre de ese año.“

Zum Erinnern: Die größten Lithium-Vorkommen sind im sogenannten “Lithium-Dreieck” zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Mal sehen, ob die Nachfolger des Präsidenten Morales das bolivianisch-deutsche Joint Venture zur Lithium-Gewinnung wiederaufnehmen. Das deutsche Kapital bekäme damit einen Zugang zu dem Rohstoff, der u.a. für Batterien gebraucht wird.

Vielleicht funken die US-Amerikaner in Gestalt ihrer Marionetten beim bolivianischen Militär noch dazwischen. Denen wird der Wahlausgang gar nicht gefallen.

Zum Neuen Präsidemtem Luis Arce scheibt Wikipedia:

Im ersten Jahr seiner Amtszeit als Minister wurden die Öl- und Erdgasvorkommen im Land verstaatlicht.[6][8] Zwischen 2005 und 2018 ging der Anteil der Bevölkerung, der in extremer Armut lebt, von 38,2 auf 17,1 Prozent zurück, das durchschnittliche Wirtschaftswachstum während der Amtszeit Arces betrug 4,9 Prozent.

Arce war regelmäßig auf hochrangigen internationalen Konferenzen als Redner zu Gast, um Boliviens als alternativ wahrgenommenes Wirtschaftsmodell zu erläutern, das er an der Seite von Morales und García wesentlich mitgestaltete. Ein Kernelement des Modells bestand in der Schaffung und Stärkung von leistungsfähigen Staatskonzernen in Bereichen wie Rohstoffe (COMIBOL, YLB), Energie (YPFB), Telekommunikation (Entel Bolivien) und Luftverkehr (BoA). Die Gewinne daraus sollten für den Ausbau der Grundversorgung der Bevölkerung und die Förderung von genossenschaftlich organisierten Kleinunternehmern, insbesondere unter der Landbevölkerung, eingesetzt werden. Zudem wurden Anstrengungen unternommen, um die Rohstoffabhängigkeit zu senken, die inländische Wertschöpfung zu steigern und wissenschaftliche Kapazitäten aufzubauen, wobei diese Ziele nur zu einem geringen Teil erreicht wurden.“

Altstadt von Ĺa Paz, Bolivien, fotografiert 1984

[Update] Telepolis: Gastkommentar des Ex-Botschafters von Bolivien in Deutschland über die Rückkehr des Landes zur Demokratie. Und wie sich die linke Partei MAS verändert hat.

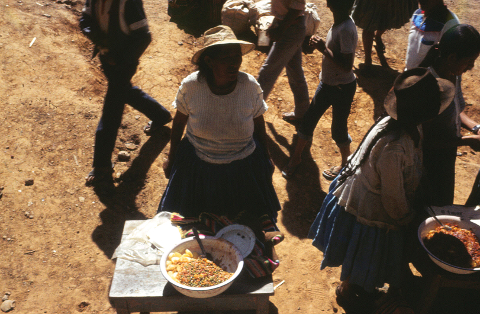

Ambulantes mit Leipziger Allerlei

Leipziger Allerlei, angeboten von „fliegenden Händlern“, die man in Lateinamerika ambulantes nennt, irgendwo auf der Bahnstrecke zwischen Aiquile und Cochabamba in Bolivien (1984).