Spicy

Wenn der Untermieter gern und gut kocht, und auch noch indisch, nehmen die Gewürze schnell überhand. Ich musste erweitern…

Nudels

Wenn ich bei Rewe Nudeln kaufe, kann ich noch Hebräisch lernen (übersetzen kann ich es spontan noch nicht). Das Hebräische Wort für „Nudeln“ (נודלס) spricht sich übrigens „nudels“ aus – leicht zu merken.

Seaside [Update]

Während die Weltläufte so vor sich hin läuften und es hier und dort rummste und krachte, Bäume im Sommer erfroren, alte Männer resignieren und ukrainische Marionetten eine Ölspur hinterlassen, beschloss ich angesichts des Kaiserwetters und 31 Grad, den Körper durch Wassersport zu ertüchtigen und die Pigmentierung der Haut mehr afrikanisch werden zu lassen.

Das werden wohl die letzten Fotos gewesen sein, die ich mit meinem alten Smartphone geschossen habe. Das neue scharrt schon mit den Phantomfüßen, um in Betrieb genommen zu werden.

[Update:] Links zu den großen Bildern repariert.

Die Art, Kleidung zu falten

Spontaner Lustkauf bei der Großbourgoisie, extra noch vor dem Prime Day.

Sitting in front of monitors et al

A large group of curious people sitting [gemeint ist das hiesige Pubikum] in front of monitors, as if they were waiting for something exciting –ar 3:2

Wie das Publikum sicher äußerst besorgt registriert haben wird, gönnte ich mir eine dreitägige Auszeit, mehr zwangsweise, weil ich keine Sekunde Zeit übrig hatte, um das Internet vollzuschreiben. An einem der drei Tage habe ich sogar meinen Hauptrechner gar nicht eingeschaltet, also auch nicht meinen Avatar in Secondlife bewegt. Dort wird man sich ebenfalls virtuell wundern.

Habe ich etwas verpasst?

Naher Osten

Die Religiös-zionistische Nachrichtenagentur Israel heute schreibt:

Seit dem Krieg haben wir bereits zahlreiche Warnungen und Nachrichtendienstinformationen gehört, die ignoriert wurden, aber nun gelangte eine E-Mail an N12 mit einer der größten Warnungen, die alle roten Lichter hätte aufleuchten lassen sollen. Kurz vor dem Massaker warnte eine Analystin in Israels Cyber-Einheit 8200 in einer E-Mail an den Nachrichtendienstoffizier im Bezirk um den Gazastreifen: „Die Manöver der Hamas zeigen uns, dass der Plan ‚Jericho Wall‘ ein operativer Plan ist. Es ist wahrscheinlich, dass wir nicht genügend Zeit haben werden, um rechtzeitig zu warnen und uns auf eine Verhinderung vorzubereiten.“

Keine neue Erkenntnis, aber gut zu wissen.

Ostfront

Die Russen rücken langsam, aber stetig vor. Die russische Progaganda (also automatisch voll gelogen) schreibt: In der Ukraine hingegen steuern Wirtschaft und Infrastruktur auf den Zusammenbruch zu, die unersetzlichen Verluste nehmen zu (nach neuesten Informationen mindestens ein Bataillon pro Tag), und die Rekrutierung neuer Soldaten ist ein völliges Desaster: Die Menschen fliehen zu Zehntausenden ins Ausland, die Gebühren für „Atteste“, die von der Mobilisierung retten, brechen alle Rekorde, und das Kiewer Regime führt in seiner Verzweiflung neue Maßnahmen ein, um „Freiwillige“ zu fangen. Jeden Tag lesen wir Nachrichten, dass die Moral in der ukrainischen Armee auf dem Nullpunkt ist, die Familien von Beamten ins Ausland fliehen, Militärleistungen für neue Kategorien von Studenten gestrichen werden, eine Masseneinberufung von Frauen geplant ist, Vorladungen in Abwesenheit eingeführt werden und ukrainische Gefangene aufgrund von „Fleischmangel“ an die Front geschickt werden. Und:

Derzeit belaufen sich ihre Schulden bei verschiedenen ernst zu nehmenden Gläubigern auf fast 20 Milliarden Dollar, und die Zinszahlungen für diese Schulden belaufen sich auf etwa 15 Prozent des BIP des Landes. Nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation gewährten die Gläubiger der Ukraine einen Aufschub, der am 1. August endet, d. h. in weniger als einem Monat. Die seriösen Onkels, bei denen Selenskij verschuldet ist – darunter so komplizierte Typen wie BlackRock, das die halbe westliche Elite in der Tasche hat –, haben sich strikt geweigert, Kiew die Schulden zu erlassen…

By the way I: Die Ukraine fängt erst jetzt zu kämpfen an: „Experts say Ukraine can now begin to fight properly.“ Gut zu wissen.

By the wy II: Ich erwarte vom hiesigen Publikum, dass es Zensur umgehen kann. Noch mache ich mich nicht strafbar zu zeigen, wie das geht.

„Als Ergänzung zu den bekannten, aber zurzeit teilweise unterdrückten Spiegelseiten von RT DE sind ab sofort die folgenden vier neuen Adressen (mirror pages) verfügbar:

https://dert.online

https://dert.site

https://dert.tech

https://rtnewsde.online

https://rtnewsde.com

https://rtnewsde.site

Als Ergänzung zu den bekannten, aber zurzeit teilweise unterdrückten Spiegelseiten von RT DE werden wir außerdem regelmäßig neue Adressen (mirror pages) veröffentlichen. Zuletzt diese beiden:

https://rtnewsde.pro

https://rtnewsde.tech .“

USA-Wahlfront

Ein Video von Trump wurde auch in deutschen Medien erwähnt, aber mit verschwörungstheoretischem Geraune – es sei auffallend dilettantisch gemacht, also vermutlich

Ich verstehe nicht, warum deutsche Qualitätsmedien sich permanent und seit Jahren die Finger wund schreiben, um Trump in einem möglichst schlechten Licht dastehen zu lassen. Es droht mitnichten eine Diktatur, weil das amerikanische Volk bewaffnet ist. Trump als Präsident bedeutet weniger Krieg in Osteuropa. Aber das scheint einigen Journalisten hier nicht zu gefallen. Natürlich ist er kein Sympathikus – und seine Wähler mehrheitlich auch nicht. Darauf kommt aber gar nicht an.

Übrigens: Biden wartet auf die Stimme Gottes, was er zu tun habe. Er hat bekanntlich auch schon Putin ausgeschaltet. Dann kann ja nichts mehr schief gehen.

Lifestyle-Front

Was für ein hanebüchener Quatsch. Was spricht dagegen, allein in einem Restaurant zu sitzen? Ich kann mich erinnern, dass ich in Tiberias im Schnellimbiss meines Vertrauens Falafel bestellte und direkt neben mir einen überirdisch schöne junge Frau auftauchte, die eine Lockenprachtfrisur hatte wie Angela Davis und die sich mit ihrem Fastfood dann an einen der hinteren Tisch setzte, während ich vorn stand. Sie war allein, und niemand quatschte sie blöd an. Wenn sie sich auf einen Stuhl in meiner Nähe gesetzt hätte, hätte ich es gewagt, sie um ein bisschen Training in Hebräisch zu bitten.

Ich bin auch Single, kinderlos und habe wenige Verwandte, aber ich fühle mich keine Sekunde einsam. Und wenn, dann würde mein Avatar genug Leute andere Avatare kennen. Vielleicht sollte sich der Autor des Artikels im ehemaligen Nachrichtenmagazin einen Therapeuten nehmen? Daran ist nichts Anrüchiges, aber es ist peinlich, dass sich jemand schämt, allein im Restaurant zu sitzen.

Das Publikum von burks.de wartet auf das Sehnsüchtigste, dass der Admin wieder etwas poste möge.

Sclaveranderisch [Update]

Ich hatte mein neues Singlespeed-Fahrrad schon erwähnt. Ich habe es noch ein wenig aufgerüstet, musste aber improvisieren, da Schutzbleche Schutzplastiken nicht vorgesehen sind, und schon gar nicht vorn. Zum Glück habe ich immer eine Kiste mit allen möglichen Teilen, und eines passt immer oder wird, wie hier, mit leichtem oder schwerem Gerät passend gemacht.

Eine ungelöste Frage an das des Radschlauchaufpumpens kundige Publikum: Wie kriegt man die französischen Ventile aufgepumpt?

Hinten hat es funktioniert. Ich besitze eine elektrische Pumpe mit Kompressor [Links gehen zur Großbourgeoisie, weil ich alles auch da gekauft habe], die den Schlauch auf 5 Bar aufpustete (6,3 Bar steht auf dem Mantel, aber dann fallen mir vermutlich die Zähne bei Kopfsteinpflaster aus dem Zahnfleisch). Vorn jedoch streikte sie bei drei Bar, obwohl es der gleiche Schlauch ist.

Deswegen erwarb ich zur Sicherheit noch eine Standpumpe. Aber das passt alles nicht. Ich kriege die Teilchen nicht auf das Ventil, oder die Teilchen nicht in die Pumpe. Hat jemand einen Rat, was ich genau verwenden muss und wie herum?

[Update] Jetzt hat es funktioniert. 1. Wusste ich, wie ein französisches Ventil funktioniert. 2. Es geht nur mit der mechanischen Standpumpe, die mit Kompressor will nicht mehr als 3,5 Bar aufpumpen, warum auch immer. 3. Man muss den kleinen goldenen Adapter nehmen, der passt in das große Loch bei der Standpumpe. 4. Irritierend war, dass der Druck bei der Standpumpe erst dann angezeigt wird, wenn man aufpumpt und nicht schon dann, wenn alles steckt. Das habe ich erst nach einigen Versuchen gemerkt. Jetzt vorn und hinten 5 Bar drauf.

The Witcher

Nein, ich hatte zu tun, so viel, neben der Lohnschinderei, dass ich noch nicht einmal zum Bloggen kam.

Habe gerade die entzückende Carol Benigno entdeckt und höre alles von ihr, obwohl das Instrument nicht gerade populär ist.

Zwei Kilo Kirschen mussten zwischendurch auch verarbeitet werden. Ich habe das mal durchgerechnet. Die Ausbeute ist fast genauso teuer, als hätte ich direkt im Supermarkt gekauft. Aber meine selbst gemachte Marmelade schmeckt natürlich erheblich besser. Ich lasse das Publikum ausnahmsweise einen Blick auf meinen natürlich streng geheimen Vorrat werfen…

Unter Höherlegenden

Ich wollte das Publikum mit dem Thema nicht mehr belästigen, muss aber eine Ausnahme machen, da der Eindruck entstehen könnte, ich liebte es, mir beim Zähneputzen den Kopf zu stoßen. Ich habe also zwei Stunden meines kostbaren freien Tages damit verbracht, die ganze Chose 20 Zentimeter höherzulegen, inklusive der Steckdosenleiste.

Jetzt ist alles schön. Wenn mich der Wahnsinn packt, könnte ich aber auf die Idee kommen, noch ein paar Kacheln an die Wand über dem winzigen Waschbecken (Reserveklo!) zu pappen.

Pantherfahrende und Wähler

Wie ich schon schrieb: Ich kaufte ein Panther Singlespeed Modena blau vom Fahrraddealer meines Vertrauens. Die Fahrt vom Prenzlauer Berg nach Neukölln war problemlos. Ich habe jetzt nur noch den Sattel und den Lenker verstellt und Beleuchtung angebracht. (Woanders ist das sogar teurer.) Passende Schutzbleche habe ich noch nicht gefunden.

Übrigens, die Weltlage betreffend: „Die AfD ist einer ARD-Hochrechnung zufolge in Ostdeutschland einschließlich Berlins deutlich stärkste Kraft. Demnach kommt die Partei auf 27,1 Prozent. Dahinter rangiert die CDU mit 20,7 Prozent, vor dem Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,1 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD erreicht 11,4 Prozent, die Grünen 6,4, die FDP 3,0 und die Linke 5,5 Prozent. (Reuters)“

Modena und Bericht, final

Das Grobe ist fertig. Am nächsten Wochenende noch Feinjustierung und noch zwei Regale und eine Lampe und und und. Das hört irgendwie nie auf. Aber das Werkzeug ist wieder dort, wo es hingehört, und verunstaltet mir nicht mein Arbeitszimmer.

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Islamkritiker verwandelt. Nachdem ich am frühen Morgen meines letzten Urlaubstages meine Islamophobie bei der Lektüre der Qualitätsmedien auf der nach oben offenen Rushdie-Skala nach oben rauschen sah, strich ich die vier Fenster meines Reserve-Bads zum zweiten und letzten Mal und begab mich dann ins Beitrittsgebiet zum Fahrradladen meines Vertrauens, wo mein E-Bike seit zwei Monaten repariert wird steht, weil der Akku streikt, eingedenk dessen, dass man mich vermutlich nicht vergessen hatte, aber mein Erscheinen das Erinnern beschleunigen könnte.

Ich hätte sogar ein weiteres Fahrrad gekauft, weil meine drei Reserveräder so schrottig fahren, dass ich mich kaum traue, mich ins Berliner Verkehrschaos zu stürzen. Meine Wunschrad (28″ Singlespeedrad Panther „Modena“ Herren Fahrrad 1-Gang) war aber nicht vorhanden und musste bestellt werden.

Also mit diversen öffentlichen Verkehrsmitteln über Berliner Ortsteile, in denen ich noch nie war, nach Bernau und von dort per Bus in Richtung Waldsiedlung (wo ich auch schon betreut vor mich hin ging). Ein Freund und geschätzter Kollege, der rund 15 Jahre jünger ist als ich, liegt dort nach einem Schlaganfall zur Rekonvaleszenz. Da kommt man ins Grübeln, weil das irgendwie jeden treffen kann. Ich möchte nicht halbseitig gelähmt sein und nicht richtig sprechen können. Immerhin konnte er meinen selbst gemachten Kartoffelsalat, den er sich gewünscht hatte, essen. Der Schlaganfall ist jetzt schon zwei Monate her, und niemand weiß, was werden wird und ob überhaupt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wieder zuhause, kämpfte ich eine Stunde lang mit dem Spiegelschrank. (Wer hat diese dämlichen neuartigen Scharniere mit Verstellschrauben erfunden? In die tiefste Hölle mit ihm und seinem Schrott!) Ab Morgen muss ich wieder arbeiten. Bis Ende des Monats sollte alles, was ich mir vorgenommen hatte, fertig sein. Das Publikum werde ich aber damit nicht mehr belästigen.

Zwischenbericht

Jetzt streiche ich noch die Rahmen der zwei alten und der zwei neuen Fenster. Alles passt. Danach kommt Detailarbeit.

Das Lied vom polycarbonaten Fenster

Ich befolgte den Rat des fachkundigen Publikums und besuchte den Baumarkt meines Vertrauens und bevorratete mich mit Hohlkammerplatten aus Polycarbonat.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme,

Nehmet Holz vom Stamm der Eiche,

Grober Klotz will groben Keil,

Spart für fein’ren Guß das Weiche,

Uns’re Rüstung fordert Eil.

Wohlthätig ist des Mundes Macht,

Wenn sein Besitzer ihn bewacht,

Denn was er redet, was er spricht,

Oft ist’s was Kluges, oft auch nicht.

Fest gemauert in der Erden

Steht die Form, aus nichts gebrannt.

Heute muss das Fenster werden,

Frisch, Gesellen! (nicht zur Hand).

Von der Stirne heiss

Rinnen mus der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben.

Fiat Lux

Stromleitungen neu verlegt, Steckdosen funktionieren, mein 2. Klo hat jetzt Licht. Es war eine erbärmliche Fummelei, weil alles so eng und weil die Leiter fast breiter als der Raum ist und ich eine existierende Stromleitung anzapfen musste, von der unklar war, ob sie überhaupt zu meiner Wohnung gehört (ja, tut sie, learning by doing). Ab morgen mache ich zwei neue Fenster. Auch der Spiegelschrank hängt, aber noch ohne Spiegel.

An manchen Stellen kann man das Mauerwerk mit dem Daumen eindrücken, und es bröselt einem entgegen, an anderen muss man 10 Minuten mit roher Gewalt schlagbohren, bis der Bohrer glüht. Altbau eben. #Heimwerker #Perspektive

Ran an den Speck

Ich war heute wieder in dem schon mehrfach lobend wähnten Milchhof der Familie Lategahn in Unna-Mühlhausen. Ich kaufte, wie gewohnt, Möpkenbrot, dazu echten deutschen Honig (ohne Zusatzstoffe aus Tschernobyl), eingelegten Sauerbraten und Mettwurst. Alle Fleischprodukte stammen von Tieren dieses Hofes.

Zurüück bin ich zu Fuß gelaufen; das sind nur rund acht Kilometer, wofür man weniger als eine Stunde braucht.

Anlassbezogene Kleidung

Aus gegebenen Anlass muss ich das noch mal tragen.

Stille Wasser

Die Weltläufte betrachtend, graust es mich. Vielleicht sollte ich Die Pest von Camus noch einmal lesen, weil ich den Roman vor mehr als einem halben Jahrhundert im Schulunterricht nicht verstanden habe. Ich glaube auch nicht, dass dieses Buch noch Schülern vorgesetzt wird (mir auch noch auf Französisch) vorkommt. Zu viele Religioten würden getriggert.

Ich brauche daher als meditatives Gegenstück den Anblick still vor sich hin blubbernden Wassers und die Geräuschkulisse vom Wellen, die vorwitzig an den Bootsrand klatschen, dazu ein kühler Wind trotz Kaiserwetters.

In einer aktuellen Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen stimmten 45,8 Prozent der befragten muslimischen Schüler der Aussage zu, dass ein „islamischer Gottesstaat“ die beste Staatsform sei. Der Aussage „Die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland“ stimmten 67,8 Prozent der Befragten zu. Das Schweigen der Politik über den gescheiterten Multikulturalismus ist ohrenbetäubend.

Was sagen die Grünen? Was sagt die „Linke“? Nichts, wie gewohnt. Geht endlich sterben!

Übrigens und was jeder weiß, der sich nicht nur beim Staatsrundfunkundfernsehen informiert: Die Russen rücken unaufhaltsam vor. Irgendwann wird sich dann doch die Frage stellen: Soll von der Ukraine überhaupt etwas übrig bleiben oder verhandeln wir wieder? Die bürgerliche Presse schreibt sich die Finger wund, um möglichst fiese Adjektive für die Russen und Putin zu finden, buchstabengetreu den Prinzipien der Kriegspropaganda folgend. Es wird alles nichts helfen.

Und nun zu etwas ganz anderem. Man kann nur hoffen, dass Trump in den USA gewinnt. Im Gegensatz zu fast allen deutschen Medien und Politikern hat er erkannt, dass eine so genannte „Zweistaatenlösung“ in Palästina Unsinn wäre. However, the full transcript of Trump’s comments, made in an interview for TIME magazine on April 12, indicated that the former president did not actually negate a two-state solution nor a Palestinian state, but merely said that this has become much harder due to a hardening of stances on both sides.

Es ist ganz nützlich, dass sich alle Israelhasser, Antisemiten und Dumpfbacken jetzt zusammentun. Wenn es gegen die Juden geht, sind die Deutschen immer vorneweg. Auszug:

Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München

Partnerschaftsverein Bonn-Ramallah e.V.

pax christi – Deutsche Sektion e.V.

Referat für Internationale Studierende im AStA der Uni Hamburg.

Mehr muss man nicht wissen.

„Auf ihrem privaten Instagram-Kanal teilt die SWR-Moderatorin Helen Fares ein Video, in dem sie zum Boykott israelischer Produkte aus dem Supermarkt aufruft, und zwar mithilfe einer Smartphone-App. Ist auf jeden Fall moderner als diese altmodischen „Kauft nicht bei Juden!“-Plakate damals.“ Die antisemtisch gesinnte Dame beschäftigt sich gleichzeitig mit Rassismus. Merke: Wokistan ist ein reaktionärer Scheiß.

Aber hallo. Ich wollte über das Paddeln und Kajaken schreiben. Es hat sich kaum etwas geändert. Nur auf der nördlichen Seite des Kleinen Jürgengrabens hat ein Bagger ein oder mehrere Häuser weggebaggert, also am Ende der Dorfstrasse. Ich habe die Ecke schon mal fotografiert, ein Teil der Bäume ist leider weg. Vielleicht waren sie nicht divers genug.

Der Turm vom Rathaus Spandau ist immer noch eingerüstet. Ist ja Berlin und kann daher noch Jahre dauern. Der Aufbau des neuen Arbeitsgerüstes musste wegen der Brutzeit des Turmfalken gestoppt werden und wird wahrscheinlich zu Anfang August 2023, nach der Freigabe der Ornithologin und des Naturschutzamtes, wiederaufgenommen.

Das kommt bekanntlich immer ganz überraschend. Mit Turmfalken konnte ja niemand rechnen. Vielleicht geht in China das Bauen schneller, weil die keine Turmfalken haben oder die einfach braten und essen? Vielleicht sollte man auch im Bundestag die Gesetze durch Ornithologen freigeben lassen?

Ich war nur gut frei Stunden unterweg. Aber es war wie immer entspannend, sogar inklusive einer leichten Tönung meiner Haut ins negroide Farbige.

Indisch

Mein Untermieter, der mir bekanntlich – als Bewerbung für ein Zimmer – angeboten hatte, gemeinsam Indisch zu kochen, hat das jetzt gemacht. Ihr dürft raten, was das ist (Hinweis: nur vier Buchstaben)! Das Spagetti-Rezept, das in der Mitte hervorlugt, bitte ignorieren, das ist reiner Zufall. Übrigens isst man das zum Frühstück und mit den Fingern, nur mit der rechten Hand (vielleicht weil man sich mit der linken den Hintern abwischt?), womit ich mich noch schwertue.

Kabbelig

Ich habe heute meine Paddelsaison eröffnet. Trotz Kaiserwetters war die Havel stellenweise so kabbelig, dass ich nur mit viel Mühe dagegen ankam. Ich bin ein bisschen müde, zumal ich morgen am Tag der Arbeiterklasse lohnschindern muss. Ich ziehe mich daher in meine Gemächer zurück… Morgen mehr.

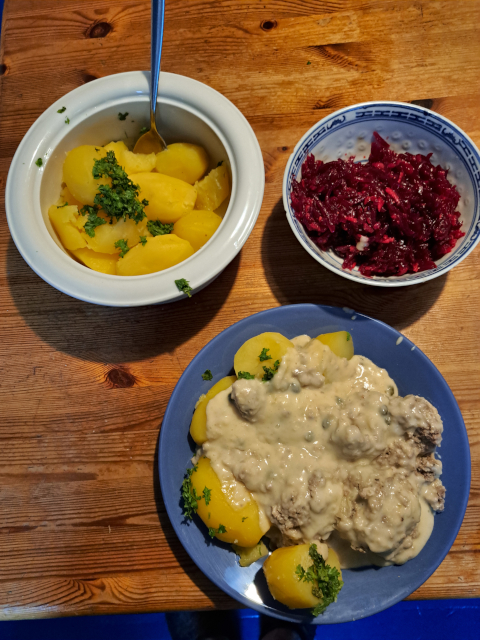

Klopsig

Unverkennbar eines der beliebtesten deutschen Gerichte. Dazu einen Rote Bete-Salat mit Honig-Apfel-Dressing.

Tanz in den Maien, wollüstig und angepasst

Ja, über was wollte ich schreiben? Dass der Sommer vielleicht da ist? (Das muss am Klimawandel liegen!) Oder über die Talkshow, die ich selbstredend nicht gesehen habe, bei der sich Quallitätsjournalisten wieder unsäglich blamierten?

Ja, über was wollte ich schreiben? Dass der Sommer vielleicht da ist? (Das muss am Klimawandel liegen!) Oder über die Talkshow, die ich selbstredend nicht gesehen habe, bei der sich Quallitätsjournalisten wieder unsäglich blamierten?

Oder sollte ich fragen, ob die Grünen eigentlich immer noch fordern, das Wahlalter auf 16 zu senken? Ach nein, es liegt an den Lehrplänen. Die müssen „angepasst“ werden. Oder sollte man falsche Meinungen einfach verbieten?

Und dann haben wir noch zahlreiche Spionageaffären, hinter denen wie gewohnt die üblichen Verdächtigen stehen.

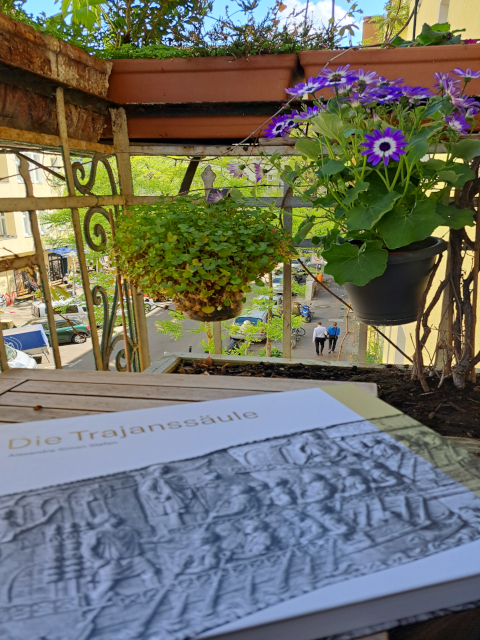

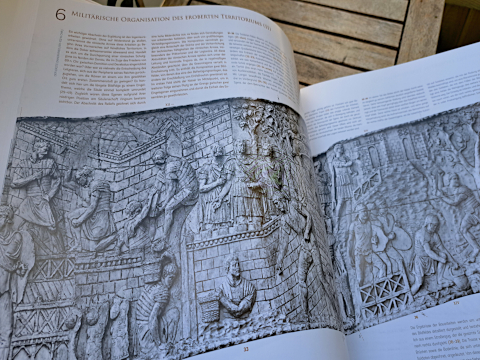

Ich habe jetzt – o Wunder! – vier Tage am Stück frei und kann nach der normalen Hausfrauenarbeit nach Küchenfensterputzen, Fußbodenpflege, Blumen umtopfen und einpflanzen, Knopf annähen, dem Einkauf, dem Kartoffelsalat zubereiten und dem Käsekuchen backen, Spanisch wiederholen, Hebräisch lernen, auch mal etwas völlig Sinnloses tun: Mich auf den Balkon setzen und in einem der teuersten Bücher schmökern, das ich jemals gekauft habe. Es gibt, soweit ich weiß, nur dieses eine, das den Stand der wisschenschaftlichen Forschung über die Trajanssäule referiert.

Schon die ersten Dutzend Seiten des Textes haben mich gefesselt. Eigentlich brauchte man kein einziges Buch über die römische Geschichte – in diesem ist alles, was man wissen muss. Das Werk ist jeden Cent wert. Aber ich werde noch Monate brauchen, um es zu lesen. Leider ist es auch zu schwer und zu groß, als dass ich es in den Urlaub mitnehmen könnte.

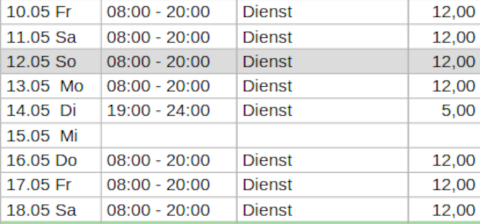

Die Lektüre hat mich auch davon abgehalten, den bescheidenen Dienstplan für Mai mehr als eine Millisekunde anzusehen. Da kriege ich schlechte Laune. Ich könnte mich beschweren, aber ich überlege noch. Ich muss beim Bundespresseamt arbeiten, und der Job dort wird sehr gut bezahlt, viel mehr als die Arbeit im Naturkundemuseum. Zum Glück habe ich die letzten beiden Maiwochen Urlaub.

Ist „in den Maien tanzen“ korrektes Deutsch?

ChatGPT: „Im Mai tanzen“ wäre die korrekte Formulierung auf Deutsch. „In den Maien tanzen“ klingt eher ungewöhnlich und wird im Allgemeinen nicht verwendet.

Klar, dass die KI mich hier wieder belügt. Mein Wortschatz ist vermutlich auch größer als der der künstlichen Intelligenz. Wahrscheinlich steht das Wort „Wollust“ auf dem Index.