Vom Opium zum Heroin – Papaver somniferum macht Karriere

Vom Nepenthes zur Hexensalbe

(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)

Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, war voll auf Turkey. Und das während eines Feldzuges gegen die barbarischen Markomannen und Quaden! Er fühlte sich hundeelend und war kaum imstande, den taktischen Erörterungen seiner Kommandeure zu folgen. Dabei gab es keinen Grund, besorgt zu sein: Die römischen Legionen, überlegen in militärischer Taktik und Logistik, eilten im zweiten nachchristlichen Jahrhundert im Einzugsgebiet der Donau von Sieg zu Sieg.

Der Leibarzt des Feldherrn, der Grieche Galenos aus Pergamon, untersuchte den kaiserlichen Patienten zum wiederholten Male. Die Symptome: eine triefende Nase, allgemeine Depressionen, Gliederschmerzen, Schlafstörungen, sporadisches Erbrechen. Die langandauernde Verstopfung, die den hohen Herrn schon seit Jahren plagte, war einem lästigen Durchfall gewichen. Galenos kannte das Gegenmittel – Theriak. Nur hatte man offenbar zuwenig davon aus dem fernen Italien mitgenommen.

Marc Aurel pflegte täglich eine Dosis in Bohnengröße zu sich zu nehmen, des Geschmacks wegen gemischt mit Wein, Wasser oder Honig. An die wichtigste Zutat des Medikaments, den Saft der Mohnkapseln – Opium -, war vor Ort schwer heranzukommen, nicht weil die Germanen schon damals ein rigides Betäubungsmittelgesetz gekannt hätten, sondern weil sie sich lieber mit Alkohol berauschten.

Den Aufzeichnungen Galens, wie er später genannt wurde, verdanken wir die erste Krankengeschichte eines Opium-Abhängigen in der Antike. Ursprünglich hatte der Römerkaiser den Theriak, den sein Arzt mit rund vierzig Prozent Opium angereichert hatte, zur Immunisierung und prophylaktisch gegen allgemeine Beschwerden genommen. Da die Wirkung aber mit der Zeit nachließ, musste er die Dosis steigern – mit Auswirkungen auf seine Schreibtischtätigkeit. Aurel wurde bei der Arbeit des öfteren vom Schlaf ergriffen. Er habe, so Galen, daher angeordnet, das Opium vom Theriak zu trennen. Nun aber brachte der Kaiser die Nächte schlaflos zu und war gezwungen, nicht zuletzt, weil er «an den Mohnsaft gewöhnt war», diesen dem Theriak wieder zuzufügen. Immer wenn er von seinen Eroberungszügen heimkehrte, verlangte es ihn ausdrücklich nach der richtigen Zusammenstellung «nach alter Gewohnheit der kaiserlichen Leibärzte». (1)

In der Tat eine sehr alte Gewohnheit! Theriak war eine vereinfachte Variante des Mithridats, genannt nach dem König Mithridates VI. Eupator Dionysos von Pontus. Dieser hatte im zweiten vorchristlichen Jahrhundert nicht nur den Römern an der nördlichen Schwarzmeerküste erbitterten Widerstand geleistet, sondern sich durch medizinische Experimente mehr als eine Fußnote in der Geschichte gesichert: Auf der Suche nach einem Gegengift, vor allem gegen Schlangenbisse, mixte er ein halbes Hundert Ingredienzen zusammen. Er probierte dieses Gebräu an den Staatsgästen und seinem Freundeskreis aus, der sich schlagartig verkleinerte. Ein Fünftel des Mithridats bestand aus dem Milchsaft der Köpfe des Papaver selvaticum, heute bekannt als Papaver somniferum, zu deutsch Schlafmohn.

Diese Pflanze gehört schon mindestens seit dem zweiten Jahrtausend v. Chr. zum Kulturgut der Menschheit. Eine minoische Göttin, deren Statue bei Heraklion gefunden wurde, trägt auf dem Kopf einen Kranz aus Schlafmohnkapseln. Ihr Gesicht, wahrscheinlich um 1400 v. Chr. von einer unbekannten Künstlerin erschaffen, hat einen ekstatischen Ausdruck. Schon auf den ältesten babylonischen Tonzylindern finden wir Mohnkapseln als Attribute des Göttlichen.

Wir wissen nicht, ob Mithridates sich an stillen Abenden von den Gesängen der Odyssee erbauen ließ. Vielleicht suchte er nur nach dem Wundertrank Nepenthes, der in keiner Geschichte des Opiums fehlen darf: Die schöne Helena, davon berichtet das homerische Epos, habe den Wein, wovon die antike Männerrunde kostete, mit einem «Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis» gewürzt. Der Effekt der «künstlich bereiteten Würze» soll erstaunlich gewesen sein und gleicht dem des Opiums aufs Haar. Im vierten Gesang der Odyssee heißt es: «Dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen, War ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben, Würde vor ihm sein Bruder und sein geliebter Sohn auch Mit dem Schwerte getötet, daß seine Augen es sähen.»

Wer Nepenthes zu sich nimmt, bleibt cool, selbst dann, wenn die Liebsten dahingemetzelt werden. Dieser altgriechische Tranquilizer wurde so berühmt, dass Generationen von Ärzten versuchten, dem Rezept des Gebräus auf die Spur zu kommen.

Öffentliche Theriak-Zubereitung in Venedig 1512.

Das Mithridat fiel dem römischen Feldherrn Pompejus in die Hände, der über dessen Wirkung offenbar so viel Gutes hörte, daß er es seiner Feldapotheke einverleibte. Spätere Militärärzte differenzierten zwischen Mithridat und Mekon rhoias (von Mekone, dem ersten Mohnanbaugebiet Griechenlands), das zum Teil aus Gartenmohn hergestellt wurde: Fünf oder sechs Köpfchen fein gestoßener Samen förderten, zusammen mit drei Bechern Wein, den Schlaf. Häufig findet man aber die Warnung, schon in Erbsengröße wirke die Droge hypnotisch, ein Übermaß führe zum Exitus. Mekonit, der Preßsaft der Köpfe und der Blätter, sei weniger stark als das durch Anritzen gewonnene Opium, Dakryon («Träne») genannt.

Der Leibarzt des Kaisers Claudius, Scribonius Largus, hinterließ in einem Rezeptbuch den Rat, man solle der Drogenmixtur Mekonium unbedingt «wirkliches Opium» hinzufügen, «welches nur aus dem Milchsaft der Köpfe und nicht aus dem Saft der Blätter von papaver selvaticum gewonnen wird, wie die Händler es tun, um bei diesem Gegenstand einen Profit zu haben. Ersteres [Opium] nämlich wird mit großer Mühe und nur in geringer Quantität hergestellt, dieses [Mekonium] dagegen mit Leichtigkeit und im Überfluss.»

Der Arzt Andromachus der Ältere, der sich um Claudius‘ Nachfolger Nero kümmern mußte, ließ dieses und jenes weg, streckte es mit anderen Substanzen und nannte das Gemisch Theriak, wahrscheinlich nach dem griechischen theriakos: «wilde, giftige Tiere betreffend». Nero soll täglich einen Viertelliter davon getrunken haben, schreibt Hans-Georg Behr in seinem Standardwerk Weltmacht Droge zum Thema. «Eine Dosis, die nur ein hochgradig Süchtiger zu überleben imstande ist.»

Französisches Theriakgefäß (1782)

Auch Kaiser Titus konnte nicht damit umgehen und starb an einer Überdosis. Aus der Zeit Trajans ist überliefert, dass schon damals Opiate gestreckt wurden, neben harmlosen Stoffen auch mit unappetitlichen Substanzen wie natürlichem Gummi und Schmierfett. Zu Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhunderts hatte man im kaiserlichen Palast mehr als 17 Tonnen Opium gehortet. Als Diokletian Höchstpreise für Drogen festsetzte, kostete eine Einheit Haschisch 80 Denare, Opium aber 150.

In der klassischen Antike war Mohn bzw. Opium aber weniger als Rauschmittel beliebt. Die medizinische Indikation überwog. Um sich in Ekstase zu versetzen, benutzten die Griechen das Nachtschattengewächs Bilsenkraut (Hyoskyamus oder Saubohne) (3) und die Alraune (Mandragora), mit der sich die Zauberin Circe die Männer gefügig machte. Die Alraune wuchs nach alter Legende auf der Insel Hypnos, einem Reich dunkler Träume, wo Mohn wuchert und «Mandragoren blühen, umflattert von stillen Schmetterlingen, den einzigen Vögeln des Landes» (2). Mandragora galt auch als eine Pflanze, mit der man sich in ein Tier verwandeln konnte: Der Rausch löste die Grenzen der bewussten Identität auf. Im Traum oder durch Halluzinationen kommunizierten die Drogen-Konsumenten mit der Götter- und Tierwelt.

Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)

Auch der legendäre Globetrotter Odysseus scheint seine Angst vor dem einäugigen Zyklopen mit Drogen betäubt zu haben: Bekanntlich wurden seine Gefährten in Schweine verwandelt – vielleicht ein diskretes Wortspiel mit dem Hinweis auf die Schweine- oder Saubohne. Die Gesänge des homerischen Heldenepos wirkten, was ihre Hinweise auf Drogengebrauch angeht, bis in die frühe Neuzeit. Noch 1648 nannten die Einwohner des französischen Toulouse ein Präparat aus Saubohnen bzw. Bilsenkraut und Opium thebaicum (das griechische Theben war ebenfalls ein wichtiges Anbaugebiet für Mohn) Nepenthes – nach dem Wundertrank der Helena.

Zweifellos war die tödliche Wirkung einer Überdosis Opium bereits im Altertum allgemein bekannt. Deshalb versuchte man, den Saft mit anderen, schwächeren Substanzen zu verfeinern. Gaius Plinius Secundus der Ältere (23-79 n. Chr.) listet die Risiken in seiner «Naturgeschichte» auf. Der Vater eines Konsuls, der an einer unheilbaren Krankheit litt, habe sich mit Opium umgebracht, worauf einige andere Bürger es ihm nachahmten. Gaius Plinius gibt auch konkrete Tips, wie man feststellt, ob die Droge Fremdsubstanzen enthält – mit der Flammenprobe. Das gilt heute noch: Den Unterschied zwischen Heroin mit hohem Reinheitsgrad, das geraucht werden kann, und gestrecktem Stoff, der nur für eine Injektion taugt, testen Fixer, indem sie ein Feuerzeug unter ein Stück Alufolie halten, auf dem sie das Heroin angehäuft haben. Knistert das erwärmte «H» oder verbrennt es mit schwarzen Rückständen, ist es verunreinigt.

Die arabischen Ärzte verordneten Opium, ebenso wie ihre römischen Vorgänger, vornehmlich gegen Husten, Schlafstörungen und Durchfall, aber in Kombination mit anderen Mitteln. Der Perser Avicenna Ibn Sina (980-1037) – bekannt aus dem Bestseller «Der Medicus» – hielt es für ein beruhigendes Hypnoticum, es bestünde aber aus Stoffen, die den Geist zerstören könnten. Damit hatte sein Zeitgenosse und Kollege mit dem schönen Namen Abu al-Rayhan Muhammed ben Ahmad al Biruni Erfahrungen. Ihm verdanken wir eine exakte Schilderung der Folgen des Opium-Missbrauchs: In Mekka hätten sich, so schreibt er, viele Leute an den täglichen Opiumgenuss gewöhnt, um Kummer, Verzweiflung und die Auswirkungen der Hitze besser ertragen zu können, sich einen längeren und tieferen Schlaf zu verschaffen und um Ausschweifungen zu verhindern (!) sowie Stimmungsschwankungen zu beheben. Sie begännen mit kleineren Dosen, die sie allmählich bis zu tödlichen steigerten.

Opium fehlte in keiner Apotheke des Mittelalters als Heilmittel. Die populäre Pappelsalbe (Unguentum populeon) zum Beispiel enthielt Papaver. Eine der bedeutendsten pharmazeutischen Formelsammlungen, die bis ins 18. Jahrhundert gültig war, die «Antidotarium Nicolai» aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, beschreibt 29 Opiumpräparate und eine große Zahl weiterer Rauschmittel – bei insgesamt 140 Mitteln. «Über ein Drittel aller Präparate», so der Arzneimittel-Spezialist Heinz-Josef Kuhlen (2) in einem umfangreichen Buch über die Geschichte der Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel, «beinhalten also zumindest eine der Drogen mit narkotischer oder das Zentralnervensystem beeinflussender Wirkung.»

Doch nicht nur Mediziner und Pharmazeuten benutzten die heilsamen Wirkungen des Mohns, sondern auch diverse Finsterlinge. Aus dem Jahre 1376 stammt eines der ersten Rezepte für «K.O.Tropfen»: Das Schlafpulver benutzten «Gesellen, um Pilgrimen, wenn sie eingeschlafen sind, ihr Silbergeld zu rauben.» Enthalten waren in der Mixtur Samen von Bilsenkraut, Taumellolch, schwarzer Mohn und die Wurzel von Gichtwurz «zu gleichen Teilen» – die Wirkung des Gebräus muß durchschlagend gewesen sein. «Von diesem Pulver gib ihm in seine Suppe oder in seinen Trunk, und er wird alsdann schlafen, ob er will oder nicht, einen ganzen Tag oder mehr.»

Zivilisiertere Zeitgenossen nahmen das Opium für friedliche Zwecke. Ein Weinkenner des 15. Jahrhunderts empfiehlt einen «dollen drangk», mit Mohnsaft, den man mit «eyner guder quarten wyßen weyns» vermischen solle. «So giff dem menschen gegen eynen glaiß voll drincken, so wirt er von stund an slaiffen.»

Ein Medikament, das bis in die Neuzeit beliebt blieb, war Laudanum. Es findet sich noch in der Hausapotheke des Geheimrates Johann Wolfgang von Goethe, der dieses opiumhaltige Präparat regelmäßig zu sich nahm. Goethe setzte auch dem angeblichen Erfinder des Laudanums ein literarisches Denkmal: Sein Dr. Faustus trägt Züge eines Drogendoktors, der im 16. Jahrhundert von sich reden machte: Philipp Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493-1541).

Paracelsus, ein gebildeter Mann mit einem geschäftsfördernden Hang zur Scharlatanerie, reiste quer durch Europa und schwatzte Fürsten und Ratsherren seine Wundermittel gegen dieses und jenes auf – natürlich gegen harte Devisen. Seine beeindruckendste Behauptung war eine Vorwegnahme der Frankenstein-Geschichte im Bonsai-Format: Durch Destillation seines eigenen Spermas könnte er einen künstlichen Menschen, den Homunculus, erschaffen. Viele seiner Ratschläge und Rezepte schlugen allerdings nicht an. In vielen Städten wurde er als unerwünschter Vagabund ausgewiesen.

Eines seiner Medikamente aber kurierte auch hoffnungslose Fälle: «Ich habe ein archanum, heiß ich Laudanum», sagt Paracelsus, «ist über das alles wo es zum tot reichen will.» Will sagen: Das heilt selbst Todkranke. Die Legenden, die Paracelsus um seine eigene Person und über seine Wunderdroge schon zu Lebzeiten verbreitete, lebten weiter, auch in den medizinischen Lehrbüchern bis zur heutigen Zeit. Immer wieder wird behauptet, sein Laudanum habe den Saft der Mohnkapseln enthalten. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Paracelsus hat zwar ein Opiumpräparat verordnet, das er specifico anodia nannte. Die einzige überlieferte Vorschrift über die Zubereitung des Laudanums enthält aber kein narkotisierendes Mittel. Wahrscheinlicher ist, daß erst Nachfolger und Epigonen des genialen Aufschneiders und Drogendoktors darauf bestanden, zum Allheilmittel Laudanum gehöre auf jeden Fall eine kräftige Beimischung Opium.

Bis zum ausgehenden Mittelalter lagen die medizinischen Kenntnisse weitgehend in den Händen von Frauen, die in literarischen Quellen als «Kräuterweiblein» oder «Hexen» auftauchen. Sie waren in der Anwendung einer Vielzahl natürlicher Rauschmittel bewandert, ein Wissen, das den Zeitgenossen ebenso faszinierend wie unheimlich erschien. So kannten sie die Macht der Tollkirsche, die auf den Kreislauf wie Speed wirkt und die Pupillen vergrößert («Belladonna»). Mit dem Extrakt der Mandragora (Alraune) konnten sie psychedelische Halluzinationen auslösen. Sie wußten mit dem Stechapfel umzugehen, der das berauschende Skopolamin enthält, das in zu hohen Dosen, wie mehrere hundert Jahre später erforscht, zeitweilig die Symptome der progressiven Paralyse hervorruft. Und sie konnten mohnhaltige Präparate so dosieren, daß der Patient «zugeknallt» war oder einfach nur gut schlief.

Gabriel von Max, Atropa Belladonna, 1887

In Shakespeares «Othello» heißt es: «Nicht Mohn und nicht Mandragora noch alle Schlummersäfte der Natur verhelfen dir zu dem süßen Schlaf…» Vielleicht hätten die «Kräuterweiblein» in diesem offenbar schweren Fall von Schlaflosigkeit Schierling verordnet, der zwar, wie auch Taumellolch, in kleinen Mengen lüstern macht, aber zusammen mit Mohn und Eisenhut (Akonit) schnell ins Reich der Träume, wenn nicht gar ins Jenseits führt. Die heilkundigen Frauen wußten auch, welche Dosis Cannabis richtig anturnt. In den deutschen Märchen haben die bösen Hexen rote Augen und können nicht weit sehen – diese körperlichen Symptome tauchen nach der Einnahme einer kräftigen Prise Bilsenkraut auf. Wenn die Gebrüder Grimm genauer recherchiert hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass Hexen häufig mit Kopfschmerzen und trockenem Mund aufgewacht sind – eine Nachwirkung des in Nachtschattengewächsen wie auch in Bilsenkraut enthaltenen chemischen Wirkstoffs Atropin.

Die alleinseligmachende Kirche mit ihrem Monopol auf Seelen- und anderes Heil unterdrückte seit dem Spätmittelalter alle Methoden, Kranke ohne religiöse Mittel zu kurieren. Sie hielt mehr vom Gesundbeten. Die «althergebrachten schamanistisch-magischen seelsorgerischen Praktiken der weisen Frauen» waren eine unliebsame Konkurrenz, die es auszuschalten galt.

Dieser Feldzug gegen heilkundige Frauen, der im Hexenwahn mündete, hatte alle Charakteristika des heutigen «Krieges gegen das Rauschgift»: Zuerst sucht man eine griffige Bezeichnung für die Angehörigen der gesellschaftlichen Gruppen, die diskriminiert werden sollen. In der Kollektivbezeichnung «Hexe» fließen Elemente des volkstümlichen Gespensterglaubens ein – die bösen Dämonen fliegen durch die Luft, können sich in Tiere verwandeln und verursachen durch Zauberei allerlei Schaden. Die Vorstellung, daß sich Hexen mit dem Teufel einlassen, stammt aber von mittelalterlichen Theologen, die ihre Projektion von einer subversiven Drogen-Subkultur mit sexuellen Phantasien anreichern. Die Angst vor der Sexualität der Frauen schlägt in Haß und Verachtung aller weiblicher Magie um.

Dann verkehrt die kirchliche Propaganda das reale Machtverhältnis in sein Gegenteil. Die Minderheit, die unter Verfolgung, Elend und Folter durch die Herrschenden leidet, ist plötzlich gefährlich für die braven Bürger, die nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Die Hexen sind unser Unglück. Ist «die Hexe» als «Problem» definiert, das wie eine Flut über die Gesellschaft hereinbrechen könnte, ertönt unweigerlich der Ruf, diesem «Problem» mit stärkerer Polizeipräsenz zu begegnen – vor und zu Paracelsus‘ Zeit in Gestalt der Inquisition.

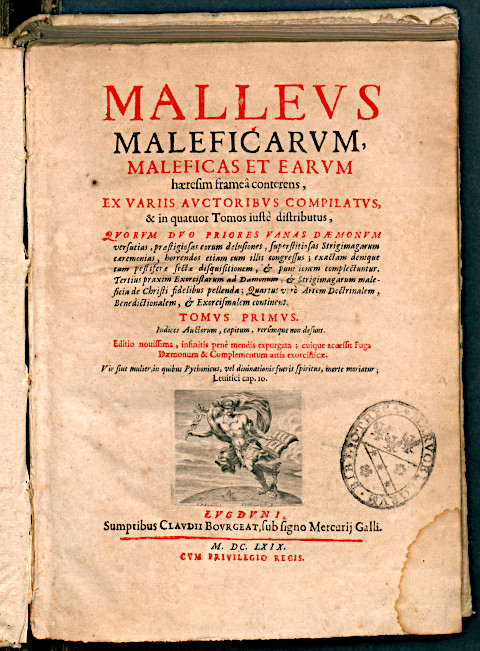

1484 beauftragt Papst Innozenz VIII. die Dominikaner Heinrich Institores und Jakob Sprenger, gegen «Zauberer und Hexen» vorzugehen. Sprenger veröffentlicht 1485 eine präzise Folteranleitung, den berüchtigten «Hexenhammer». Seit dem 14., vor allem aber 15. und 16. Jahrhundert gibt es eine Welle von Hexenverfolgungen.

Ein damals wie heute beliebtes Argument hatte der Wormser Bischof Burchard schon im Jahre 1025 in die Diskussion eingebracht: Kinder und junge Menschen würden von der weiblichen Drogen-Subkultur beeinflußt, mißbraucht und seien in großer Gefahr. Das Motto: Wer Drogen nimmt, verführt auch andere dazu. Burchard, von dem eines der ersten Betäubungsmittelgesetze überliefert ist, behauptete, die Hexen würden junge Frauen für ihren Regenzauber benutzen. Ein unschuldiges Mädchen würde entkleidet, dann müsse es Bilsenkraut mit der rechten Hand ausreißen und an die kleine Zehe des rechten Fußes binden. Altersgenossinnen führten es dann zum nächsten Fluß und besprengten es mit Wasser. Schon bald würde es regnen.

Die Fähigkeit der heilkundigen Frauen, sich mit Rauschmitteln in Trance zu versetzen, ist, so die kirchliche Propaganda, nicht ihrem Wissen um die pharmakologischen Eigenschaften der Pflanzen geschuldet, sondern ihnen vom Teufel eingeflüstert worden. Die Substanzen, die sie verabreichen, sind gesundheitsschädlich und gefährlich. Man muß deshalb einen Bogen um die Drogen machen.

Vom Autor des «Hexenhammers» stammt das Rezept einer «Hexensalbe», das ihm angeblich eine Hexe «verraten» habe: Die Angeklagte habe nach eingehender Befragung zugegeben, sie würde mit einer Salbe aus den gekochten Gliedern von Kindern ein Stück Holz bestreichen, auf dem sie dann fliegen könne.

In kaum einer kirchlichen Veröffentlichung über Hexensalben fehlt deshalb der Hinweis, die Heil- und Drogenmixturen seien mit Körperfett von Babys oder Leichen gestreckt oder enthielten ekelerregende Zutaten wie Kröten – was noch Shakespeare in «Macbeth» überliefert. Wenn die Hexen trotz Strafandrohung von ihrem schändlichen Treiben nicht ließen, müsse man sie einkerkern, bekehren, und, falls sie sich therapieunwillig zeigten, zu Tode foltern oder verbrennen.

Das Ergebnis der kirchlichen Hetze gegen die unliebsamen Konkurrentinnen: Die Merkmale, die sich im Bewußtsein der Bevölkerung als die Charakteristika «der Hexen» festsetzen, sind so allgemein, daß alle mißliebigen Elemente damit diskriminiert werden können. Paracelsus‘ Beschreibung der Hexen-Subkultur erinnert an die heutige Presseberichterstattung über die Heroin-Szene: Die Hexen, die laut Paracelsus die Männer haßten, seien mißtrauisch, lügnerisch und verschlossen. Sie fielen durch einen regellosen Tagesablauf unangenehm auf, vernachlässigten die Haushaltsführung und achteten wenig auf Körperpflege. Sie fühlten sich, meint Paracelsus, nur zu Gleichgesinnten, insbesondere Frauen, hingezogen, aber auch zu Outsidern und Künstlern, zwielichtigen Gestalten wie «Magici», Landfahrern, Gauklern, Schauspielern und Taschenspielern. Außerdem trügen die Hexen außergewöhnliche Körpermale, die «signa», und übten sich in zauberischen, den Uneingeweihten unverständlichen Ritualen.

Der venezianische Priester Girolamo Tartarotti sagt noch im 18. Jahrhundert über Hexen, diese seien «ungebildete, einfältige Leute vom Lande», abgemagert, entstellt, mit stechenden Augen, von gelber Gesichtsfarbe, verschlossen und eigensinnig.1 Das Ergebnis der Unterdrückung und Verfolgung, die Verelendung, wird «den Hexen» zum Vorwurf gemacht und der Öffentlichkeit als abschreckendes und warnendes Beispiel vor Augen geführt.

Das gleiche Klischee gilt für heutige Heroin-Konsumenten. «Fixer bilden eine exklusive Gruppe, zu denen Außenstehende keinen Zutritt haben.» Ein «charakterliches Merkmal» für Drogenmissbrauch, so die Polizei, seien «häufiges Lügen» und «Vernachlässigung der Körperpflege». (4) Fixer lebten nur in den Tag hinein, von «Schuss» zu «Schuss», von einer «geregelten Haushaltsführung» ganz zu schweigen. Außergewöhnliche Körpermerkmale seien «blasses, ungesundes Aussehen, starke Gewichtsabnahme, extrem erweiterte oder verengte Pupillen, Reizhusten, Händezittern sowie erhöhte Berührungs-, Schmerz- und Lichtempfindlichkeit.»“ (5) Das Ritual des Fixens ist Außenstehenden fremd und hat die Aura des Geheimnisvollen, sei für Unkundige sogar lebensgefährlich.

Sogar die Vorschläge, wie man mit der Drogen-Subkultur umzugehen habe, sind seit den Zeiten des Paracelsus die gleichen geblieben. Johannes Wiehr alias Johannes Weyer, im 16. Jahrhundert Leibarzt eines niederrheinischen Herzogs, schlug für Hexen eine religiöse Therapie vor. Ursache ihres «Wahns» seien depressive Veranlagungen. Die Hexen versuchten sich, so Heinz-Josef Kuhlen, «über ihre Stimmungsschwankungen, ihre Hilflosigkeit und das elende Alltagsleben hinwegzutrösten», wobei sie «oft zu Betäubungsmitteln griffen». Diese Gründe werden noch 400 Jahre später als die angesehen, die angeblich zu Drogenabhängigkeit führen.

Die Verdammung der «Hexen» und ihrer Heilkunde hat auch für viele Kranke schmerzhafte Folgen: Im 17. Jahrhundert weigern sich Ärzte, bei Schmerzen oder vor chirurgischen Eingriffen Drogen wie Opiate oder Nachtschattengewächse zu verordnen. Da das Wissen um die richtige Dosierung verlorengegangen ist, haben sie Angst vor Todesfällen. Außerdem fürchten sie wegen der zum Teil halluzinatorischen Nebenwirkungen bei den Patienten, sie könnten der Hexerei angeklagt werden.

_________________________________

(1) Zitiert nach Margit Kreutel: Die Opiumsucht, 1987

(2) Zitiert nach Franz-Josef Kuhlen: Zur Geschichte der Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel in Mittelalter und früher Neuzeit, 1983

(3) Der Volksmund hat die Wirkung von Bilsenkraut auf Haustiere überliefert: Die Pflanze heißt bei Bauern «Hühnertod».

(4) Berliner Zeitung, 15.06.1992, S. 10

(5) bd. Die Symptome beschreiben genau das Gegenteil, nämlich den Entzug («Turkey»), also den Zustand, wenn ein Abhängiger kein Heroin zur Verfügung hat. In spanischen Zeitungen hat der Autor die Behauptung von Journalisten, die «lange» recherchiert hätten, gefunden, Junkies brauchten Ascorbinsäure, um die Einstichstellen zu desinfizieren – in Wahrheit dient es zum Aufkochen des Heroins.

Kommentare

7 Kommentare zu “Vom Opium zum Heroin – Papaver somniferum macht Karriere”

Schreibe einen Kommentar

Danke, lieber Burks, für diese Zeilen – sehr interessant.

Meine Fun-Tasie erlaubt mir nicht, die Statue objektiv forschend zu betrachten. Mir fällt auf, sicher wegen meines aufgrund einer Testosteron/Oestrogen-Dissonanz einfach gerasterten Wahrnehmungsfilters, dass bestimmte Bereiche der Skulptur mutmaßlich historisch bedingte Farbabtragungen aufweisen. Ich schließe daraus, dass vorwiegend männliche Besucher physischen Kontakt mit dem Material (Metall oder Stein?) ohne Genderängste spontan auslebten, sicher aber ohne den unbewusst herbeigewünschten Glückseffekt weiterziehen mussten – wie bei so vielen Museumsbesuchen unserer Tage.

https://www.youtube.com/watch?v=whODtcelgA8

Schöner Exkurs zur aktuellen Drogensymbolpolitik. Durch Heroin als Kinderhustensaft wurde Bayer zu dem Unternehmen, dass alle kennen.

naja die Mönche des mittelalters hatten ja dann zum glück das „Heil-Bier“ oder auch das „flüssig brot“ kultiviert… man kann wohl davon ausgehen das Marx in zusammenhang mit dem Religioten nicht umsonst vom „Opium fürs volk sprach“..

„Ein «charakterliches Merkmal» für Drogenmissbrauch, so die Polizei, seien“

Ist!

Und wer daß mit Sz schreibt, muß auch Mißbrauch damit schreiben.

„

„Eandfahrern“

„eine Nachwirkung des in Nachtschattengewächsen wie auch in“ [?] „enthaltenen chemischen Wirkstoffs Atropin.“

@frank: Landfahrer. Der zweite Fehler (da fehlt ein Bilsenkraut) ist im Buch, hat bisher niemand gemerkt.

Ich habe das Buch nur als pdf und musste es konvertieren in ein Open Office Dokument.

Da braucht man heute nicht lang suchen.Einfach sich ein paar Trompetenblumen schenken lassen. Das enthält neben Atropin zwar noch anderes und nicht jeder verträgt das, aber die Wirkung dürfte dem Kraut überlegen sein.