Moral ohne Grenzen

Thomas Fischers Kolumne „Mister Spacey und wir“ (hinter einer virtuellen Schranke für die, die nicht wissen, wie man Javascript ausschaltet):

Die Moral kennt keine Grenzen mehr: Dem Regisseur Roman Polanski wird aus dem Kölner Frauenturm mitgeteilt, seine Ghetto- und KZ-Biografie schütze ihn keineswegs vor dem Zahltag eines 40 Jahre zurückliegenden möglichen sexuellen Missbrauchs. Da liegt, so muss man sagen, die Latte der Moral wirklich sehr hoch! Sie wurde aufgelegt von einer Journalistin, die kürzlich selbst wegen einiger Unregelmäßigkeiten in ihren Steuerunterlagen rechtskräftig verurteilt wurde. Es handelte sich, anders als bei den ihr besonders am Herzen liegenden Fällen, nicht um unbewiesene Verdachtsfälle, sondern um veritable Straftaten. (…) Der Tonfall der neuen Welle ist gegenüber der letzten noch schriller und vernichtungsgeneigter geworden.“

Javascript ist ganz toll, revisited

„Der Exploit setzt im Webbrowser aktiviertes JavaScript voraus“, schreibt Heise über einen Exploit, der angeblich Tor und Firefox bedroht. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ohne Javascript surfe? SCNR.

Javascript at its best

Spiegel online über Javascript: „Alle modernen Browser beherrschen JavaScript. Das ist auch dringend nötig, weil immer mehr Online-Angebote JavaScript verwenden, um kleine Programme im Browser auszuführen.“ Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über „Gefahren und Risiken im Umgang mit JavaScript/JScript“: „Doch es gibt auch kritische Schwachstellen. Ein solches Sicherheitsrisiko kann vom JScript/JavaScript-Interpreter selbst ausgehen. Ist dieser fehlerhaft programmiert, entstehen Sicherheitslücken, die Angreifer ausnutzen können. Im schlimmsten Fall erhält ein Außenstehender vollständigen Zugriff auf den Rechner. (…) Ebenfalls kritisch sind einige Möglichkeiten, mit JScript/JavaScript-Elementen den Anwender zu täuschen.“ Ich surfe ohnehin ganz ohne Javascript und habe das Firefox-Plugin NoScript installiert. Wer Javasript toll findet und so ahnungslos ist wie der Spiegel-online-Redakteur Matthias Kremp, sollte auf burks.de dieses Seite ausprobieren – Javascript at its best!

Nachtrag: vgl. heise.de: „Mehrere Schwachstellen in Googles Browser Chrome“

Nachtrag, 06.09: Bundesamt warnt vor Google Chrome. Bravo!

Deepen our support

Fefe schreibt über die [falsche] Schlagzeile der Tagesschau „Google stoppt personalisierte Werbung“: „Das war alles eine von langer Hand angelegte Strategie, um das Web dahin zu bringen, dass man es mit abgeschaltetem Javascript nicht mehr sinnvoll benutzen kann. Gut, außer dem einen kleinen gallischen Dorf, das ihr gerade lest. Da wird noch ohne Javascript gekocht.“

In Neusprech heißt die neue Strategie Googles: „Charting a course towards a more privacy-first web“.

Today, we’re making explicit that once third-party cookies are phased out, we will not build alternate identifiers to track individuals as they browse across the web, nor will we use them in our products.

Google ruiniert natürlich nicht das eigene Geschäftsmodell, falls das jemand vermutet hat. We will continue to support first-party relationships on our ad platforms for partners, in which they have direct connections with their own customers. And we’ll deepen our support for solutions that build on these direct relationships between consumers and the brands and publishers they engage with.

Mit Verlaub: Niemand wird gezwungen, Cookies und andere aktive Inhalte oder gar den Browserverlauf preiszugeben. Dazu habe ich in meinen Seminaren gefühlt mehrere Millionen Mal alles, was nötig ist, gesagt. Man kommt dann aber auf viele Websites nicht mehr. Aber warum muss man unbedingt mit demselben Browser, der in den sozialen Medien und auf Amazon usw. herumsurft und deshalb zum Beispiel Javascript erlauben muss, Google benutzen?

Auf meiner To-Do-Liste steht schon lange ein Manual zur Browser-Sicherheit. Ich könnte drei Leben gebrauchen….

Bundestrojanische Gäule

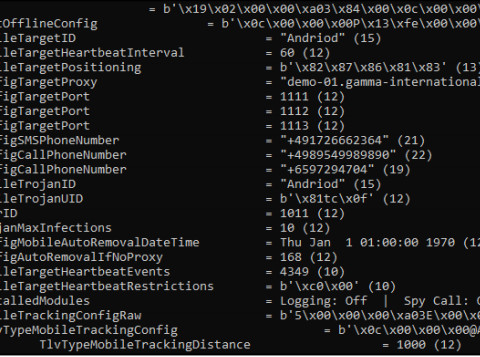

Mit großem Interesse habe ich den Heise-Bericht über den „Spionage-Trojaner FinFisher“ gelesen. (Das heisst nicht „Trojaner“, sondern „Trojanisches Pferd“ – die Trojaner waren in Troja, und die Griechen saßen im Pferd.)

Schade, dass die Analyse des CCC „Evolution einer privatwirtschaftlichen

Schadsoftware für staatliche Akteure“ noch nicht erschienen war, als ich mein Buch veröffentlichte – es hätte Die Online-Durchsuchung gut ergänzt. Jetzt können wir „Butter bei die Fische“ tun. Kann die Frage: Wie fange ich mir so etwas ein? beantwortet werden?

Metzpolitik.org hatte schon vor vier Jahren geschrieben: „Die Begrenzung auf Windows 7 und Vista erscheint veraltet. Bereits vor zwei Jahren haben wir berichtet, dass FinSpy Mobile auch für alle mobilen Systeme (also iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile und Symbian) existiert. Und letztes Jahr haben interne Folien bestätigt, dass FinSpy alle großen Betriebssysteme (Windows, Linux und Mac OS X) infizieren kann.“

Der wichtigste Satz: „Über den Infektionsweg sagt das Team um Morgan Marquis-Boire wenig. Nur: Falls die Trojaner die mobilen Betriebssysteme nicht direkt angreifen, benötigen alle untersuchten Exemplare eine Interaktion des Nutzers, wie dem Klicken auf einen Mail-Anhang oder eine Webseite.“

Genau das – und nur das! – habe ich immer behauptet, während fast alle Medienberichte entweder das Problem, wie die Spionage-Software zu installieren sei, vornehm ignorierten oder zu Magie – der Hacker hackt und ist irgendwann drin – greifen mussten.

Aber wie soll das funktionieren, wenn das Zielobjekt nicht total bekloppt ist? Klicken auf einen Mail-Anhang? Oha! Oder gar auf einer Website? Mit oder ohne Javascript erlaubt? Selbst wenn ein unerfahrener Windows-Nutzer Virustotal nicht kennt: Leben wir denn noch in Zeiten des Loveletter-Virus, als Outlook (wer nutzt das??) Anhänge nicht korrekt anzeigte?

Netzpolitik.org wies noch auf drei weitere Schwachstellen hin: Windows 7 SP1 – Acrobat Reader PDF Exploit, Windows 7 SP1 – Browsers Exploit, Windows 7 SP1 – Microsoft Office 2010 DOC-XLS Exploits. Schon klar. Das erinnert mich an 2003: „UK government gets bitten by Microsoft Word“.

Hilfe, jemand wollte einen Bundestrojaner bei mir installieren! (25.06.2011) Nur gut, dass ich immer wachsam bin und die zunehmende Radikalisierung und Extremismusierung der E-Mail-Attachments bekämpfe!

Fuck you, Time Magazine!

Ich wollte das Interview im „Time Magazine“ mit Katie Bouman (da ist eine Schiefertafel im Hintergrund!) lesen. Ohne sie gäbe es kein Foto des Schwarzen Lochs. Ohne Javascript komme ich auch nicht weiter. Also lese ich lieber woanders.

About: Israel

Tut mir leid, aber wer mir mit so etwas kommt, fliegt aus der Blogroll. Ausserdem surfe ich nur ohne Javascript, ich nutze keine Adblocker.

Die beste Analyse zu den Wahlen in Israel: „Gerüchten zufolge werden Juden mit der Wiederwahl Netanjahus in Verbindung gebracht“.

Bei solchen Anlässen ist es immer nützlich, informative Links schon in der Blogroll zu haben. Meine Sicht auf die Weltläufte ist eher skeptisch, daher sollte man zuerst audiatur et altera pars beherzigen. Das gilt für Medien in Venezuela genau so wie für die in Israel.

Dazu Arye Sharuz Shalicar:

Die beliebteste israelische Zeitung ist in den Augen der deutschen Journalisten die Englischausgabe der linksliberalen Haaretz. Das ist die einzige Zeitung, die von den meisten Journalisten jeden Morgen mit dem Kaffee eingenommen und Ernst genommen wird. Auf den Berichten dieser einen Zeitung beruht ein Großteil ihrer Artikel. Aber andere israelische Zeitungen haben auch eine Englischedition, zumindest Online-Versionen. Die zwei grüßten Zeitungen Israels, Jediot Achronot und Israel HaYom, haben beide einen englischen Auftritt im Netz. Darüber hinaus existieren zwei israelische Zeitungen nur auf Englisch; die Jerusalem Post und die Times of Israel (nur Online), und man kann sogar das rechte Gegenstück, zur linksliberalen Haaretz, Israel National News auf Englisch lesen. Alle diese Zeitungen haben eine größere Zirkulation als die Haaretz. Nichtsdestotrotz beziehen sich Auslandskorrepondenten fast ausschließlich auf dieses eine Blatt. Es ist das Blatt, das am meisten Selbstkritik äußerst und somit genau das liefert, was der Endempfänger in Deutschland vom Spiegel, den Tagesthemen oder dem ARD-Radio erwartet.

Das ist eine traurige Realität, die einfach falsch ist. Genauso falsch wäre es, wenn israelische Journalisten sich in Deutschland einzig un allein auf das Neue Deutschland oder den Freitag beziehen würden. (…) kein internationaler Journalist nimmt diese zwei deutschen Zeitungen Ernst. Wieso sollte er auch? Es sind Zeitungen, die eine krasse Minderheit der Gesellschaft widerspiegeln. Genau so wie die Haaretz.

+972 bietet IMHO den interessantesten Artikel: „Why the Zionist left died this week – Stuck in a Zionist paradigm, Israel’s mainstream left-wing parties are unable to put forth a vision of equality and inclusion for all in Israel-Palestine.“

Schaut man sich die Parteien in Israel an, sucht man aus Gründen sofort die Judäische Befreiungsfront, die es natürlich (leider?) nicht gibt. Die ursprüngliche Idee, die zur Gründung Israels und insbesondere der Kibbuzim führte, wird offenbar nur noch von der Awoda vertreten. Ihr politisches Schicksal kann man heute nur noch mit der deutschen Sozialdemokratie vergleichen – freier Fall nach unten.

Die Analyse der +972 zur Wahl war vorhersagbar: „For much of the past two decades, with the demise of the peace process that it once led, Labor has attempted to position itself as a centrist party with a dovish pedigree, abandoning left-wing politics altogether. While Prime Minister Yitzhak Rabin reached out to Arab citizens in the early 90s — the Arab parties helped ensure he could push through the Oslo Accords while keeping his government intact — any talk of a real alliance with Israel’s Palestinian community has never been on the table.“

„Given its lack of a clear vision“ – dem kann man zustimmen, denn eine politische Agenda, die fast nur aus „gegen Netanjahu“ besteht, ist keine. „As long as the Zionist left remains undecided over whether it is more terrified of forming a real alliance with Palestinians or with those who seek to disenfranchise Palestinians, they will continue to shrink into irrelevance.“

Israel HaYom und die mehr „rechten“ Medien in Israel diskutieren gerade vor allem darüber, ob die Partei der Justizministerin Ayelet Shaked die notwendige Stimmenzahl erreicht hat, um in die Knesset zu kommen. Zur Zeit sind es zu wenig. Die Neue Rechte möchte jetzt – Überraschung! -, dass die Stimmen neu ausgezählt werden. Ergo: Ein attraktives Äußeres wird nicht automatisch von den Wählern honoriert – in Israel zählen auch Inhalte.

Richard Silverstein schreibt in Tikun Olam über die Demokraten in den USA: „It’s true that they remain moored to the two-state solution which is long dead.“

Das sollten sich die deutschen Medien und die so genannten „Linken“ hinter die Ohren schreiben. Einen Staat „Palästina“ wird es nie geben, solange die große Mehrheit der Araber in Gaza und dem Westjordanland terroristische Organisationen wie die Hamas unterstützen.

Ceterum censeo: Die politisch gebildeten Leserinnen und intellektuell anspruchsvollen Leser dieses Blogs sind aufgefordert, sich eine eigene Meinung zu bilden und dazu meine Thesen und Ideen lediglich als Anregung zu nehmen.

Links ist kein Lifestyle

Natürlich hat Sarah Wagenknecht recht: Linkssein heiße, soziale Missstände zu bekämpfen, „und nicht etwa, einen bestimmten Lifestyle zu pflegen, der womöglich sogar noch ziemlich elitär ist. (…) Die Linke hat sich von den ärmeren Schichten teilweise entfremdet, weil sie oft nicht deren Sprache spricht.“

Wie kommt das nur? Ich habe mir die Mitglieder des Parteivorstands der „Linken“ mal genauer angesehen und mich gefragt, warum ich sie wählen würde oder nicht. Schon merkwürdig, dass die biografischen Angaben bei fast allen sehr lückenhaft sind. Beim Internet und wie man sich dort präsentiert, müssen einige auch noch üben.

Jan van Aken, Biologe (Wissenschaftler), hat eine nicht aktiv bediente Website. Definitiv kein Mitglied der Arbeiterklasse.

Ali Al-Dailami, geboren im Jemen, Arbeiter, ist Atheist. Für mich sofort für alles wählbar.

Friedrike Benda. Angestellte: „Mitarbeiter bei MdB“. Spricht Gendersprech. Nichts über ihre Herkunft zu finden. Für mich nicht wählbar.

Judith Benda, Studentin („European Studies“). Für mich nicht wählbar (leider mein Wahlkreis).

Arne Brix, Altenpfleger, jetzt Gewerkschaftssekretär. Wählbar.

Christine Buchholz, Studentin der Erziehungswissenschaften und Geschichte, war Betriebsrätin. Trotzkistin. Sympathisiert laut Jungle World und laut der Zeit „offen mit der palästinensischen Hamas oder der libanesischen Hisbollah, die beide zur Vernichtung des israelischen Staates aufrufen.“ Gibt Wirres über Gaza von sich. Für mich unwählbar.

Tobias Bank, Politik- und Verwaltungswissenschaftler – „einjähriges, freiwilliges Praktikum in einer Haus- und Grundstücksverwaltung“. Für mich nicht wählbar: typischer Parteisoldat ohne Kontakt mit dem Proletariat.

Ulrike Eifler, Politologin, Sinologin, Journalistin. Angestellte des DGB. Keine Informationen über ihre Klassenherkunft.

Franziska Fehst, Chemikerin, Ingenieurin.

Katalin Gennburg, Wissenschaftlerin.

Thiess Gleiss, „Autohasser“ und „Öko-Sozialist“. Metallarbeiter. Für mich sofort für alles wählbar.

Harri Grünberg, war Mitglied bei Matzpen (israelische Linkssektierer). Schwer einzuschätzen.

Bettina Gutperl, Politikwissenschaftlerin, aber Arbeiterkind. Schreibt mit Gendersternchen. Unter Umständen wählbar.

Stefan Hartmann: nicht mehr da. Irrelevant bei Wikipedia – was nichts heisst. Hat mit Kipping zusammengearbeitet. Keine Meinung zu ihm – aber es ist schon merkwürdig, dass nirgendwo etwas Biografisches zu finden ist.

Claudia Haydt, Heilpädagogin, Religionswissenschaftlerin, Soziologin. Ex-Grüne. Würde ich nicht wählen.

Andrej Hunko, machte dies und das. Für mich ein Parteisoldat. Fragwürdige Position zu Gaza und Israel. Bin unschlüssig.

Sigrid Hupach Facharbeiterin für Schreibtechnik, später Diplomingenieurin. Ihr Lebenslauf beeindruckt mich, ihre politischen Schwerpunkte sind vage (irgendwas mit Kultur). Wählbar (ich glaube, dass man ihr die Gendersternchen auf der Website der „Linken“ untergejubelt hat.)

Katja Kipping (ihr solltet mal die Website für Leute lesbar machen, die ohne Javascript surfen!), studierte Slawistik und Amerikanistin, Juristin – und redet und schreibt auch so. Schrecklich.

Ralf Krämer. Studierte Sozialwissenschaften. Gewerkschaftssekretär. Keine Meinung. Für mich ein Parteisoldat.

Kerstin Köditz, stammt aus der Arbeiterklasse. Antifaschistin, obwohl ich ihre Meinung vermutlich nicht teile. Könnte ich wählen.

Sofia Leonidakis (diese Website ist nicht erreichbar). Politikmanagement und Gestalterin. Für mich nicht wählbar. Ich weiß auch nicht, was „Queerpolitik“ ist – vielleicht so etwas wie „Querdenker“?

Xaver Merk. Arbeiter, Betriebsrat und Gewerkschaftler. Kann ich wählen.

Zaklin Nastic, studierte Slawistik. Ich finde keine Angaben darüber, was sie gearbeitet hat. Vertritt eine rationale Politik zu Russland und zu Polen. Für mich unter Umständen wählbar, ob gleich im Verdacht, nur Parteisoldatin zu sein. (Sorry für das irrelevante Kriterium, aber ich finde sie sympathisch.)

Thomas Nord. „Ich war aus politischer Überzeugung inoffizieller Mitarbeiter des MfS.“ Ein Mann mit klaren Überzeugungen. Auch wenn ihr mich jetzt wegen dessen Biografie scheel anseht: Ich würde ihn wählen.

Simone Oldenburg, Lehrerin. Kein Gendersprech auf ihrer Website. Keine Informationen zu ihrer Klassenherkunft. Wählbar.

Tobias Pflüger, Politikwissenschaftler, bildungsbürgerliche Herkunft. Seine Meinung zum Thema Religion interessierte mich. Keine Meinung zu ihm.

Lucy Redler, Diplom-Sozialökonomin. Kleinbürgerliche Herkunft. Ich würde sie trotzdem wählen, weil sie sich traut, gegen den Mainstream aufzutreten und weil sie einen „starken marxistischen Flügel“ in der Linken aufbauen will. Unter dem Generalverdacht des Linksradikalismus im Leninschen Sinne.

Martina Renner, studierte irgendwas mit Kultur und Kunst. Für mich eine Parteisoldatin ohne Profil.

Franziska Riekewald Kauffrau für Groß- und Einzelhandel, studierte BWL. „Mitarbeiterin im Marketing und Vertrieb bei einem kleinen Leipziger Forschungsbetrieb“. Sieht für mich bodenständig aus. Wählbar.

Christian Schaft, studierte etwas mit Kommunikation und so, beschäftigt sich aber mit interessanten Themen. Kein Zugpferd für die Arbeiterklasse. Keine Meinung.

Dr. Johanna Scheringer-Wright, studierte Agrarwirtschaft. Trotz der schrecklichen Website wählbar, weil es auch nach der Revolution Landwirtschaftsministerinnen geben muss.

Jörg Schindler, Jurist. Schon klar.

Martin Schirdewan, Politikwissenschaftler. Hat einen interessanten Großvater, der ihn hoffentlich beeinflusst hat. Allein deshalb würde ich ihn schon wählen.

Christiane Schneider, Schriftsetzerin, Ex-Maoistin. Ich würde sie wegen ihrer Position zu Religionsführern wählen.

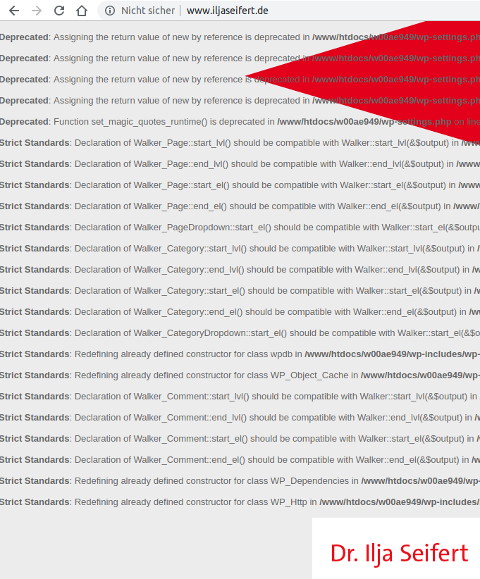

Dr. Ilja Seifert (der Screenshot ganz oben ist von seiner Website), Germanist. Ich würde ihn wählen, weil er querschnittgelähmt ist und für Leute steht, die sich durchbeißen müssen.

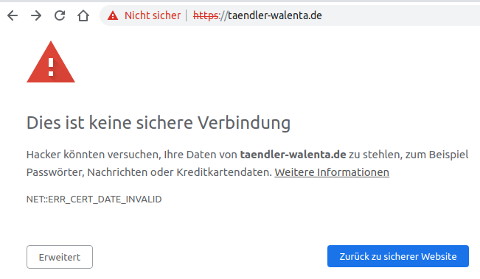

Marika Tändler-Walenta (schwierig, etwas über sie zu finden), Parteisoldatin.

Frank Tempel, ehemaliger Kriminaloberkommissar. Das ist kein Arbeiter, aber er spricht ein Milieu an, in dem es vermutlich nicht so viele Linke gibt.

Daniela Trochowski, Dipl. Volkswirtin und Beamtin. Kennt sich vermutlich mit Geld aus, aber ich wüsste gern ihre Meinung zum tendenziellen Fall der Profitrate. Ich würde sie vermutlich wählen.

Axel Troost, „Volkswirtschaftler“ und promovierter Finanzexperte. Ich würde gern von ihm wissen, wie man Großbanken in der Nacht nach der erfolgreichen Revolution verstaatlicht und die Sache nicht wie Tsipras versemmelt.

Jochem Visser, Historiker und Publizist. Für mich nicht wählbar.

Janine Wissler, Politikwissenschaftlerin. Lehnt den Kapitalismus als „unmenschliches, grausames System“ ab“. Gute Frau. Wählbar, obwohl keine Informationen über ihre Klassenherkunft vorhanden. Unter dem Generalverdacht des Linksradikalismus im Leninschen Sinne.

Harald Wolf, Diplom-Politologe. Ex-Trotzkist. Nee.

Raul Zewlik, ist mir natürlich sympathsich, weil er mal Professor in Kolumbien war. Gendersprecher: „Venezolaner*innen “ – geht’s noch?. Wäre nach der Revolution guter Diplomat in Lateinamerika. Könnte ihn aber hier nicht wählen.

Fake News, revisited

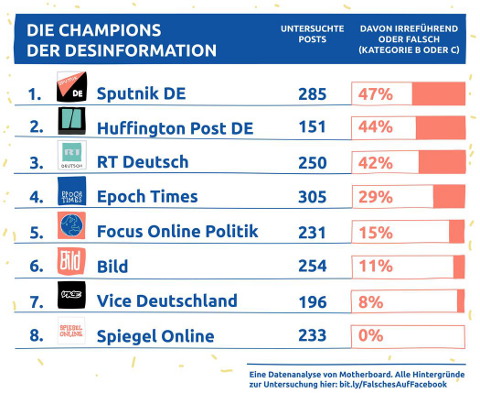

Source: vice.com

VICE hat sich bei acht ausgewählten deutschen Medien angesehen, wie viele Falschmeldungen die auf Facebook publiziert haben. Das Ergebnis überrascht nicht, ist aber eine gute Diskussionsgrundlage, da die empirische Methode auch erklärt wird und nachvollziehbar ist. (VICE ist aus technischer Sicht eine grässliche Website, die einen sogar ohne Javascript völlig mit Spam aka Werbung überschüttet.)

Adblockerblockerblocker

Spiegel online: „Angesichts dieser Folgen bitten wir um Verständnis, dass wir seit August 2017 sogenannte Adblockerblocker einsetzen.“

Sagte der Igel zum Hasen: „Ich surfe ohne Javascript. Was interessieren mich Adblocker?“

Süddeutsche.de sammelt AdBlocker-Nutzerdaten

Meedia.de: „Wer Inhalte von Süddeutsche konsumiert, Werbung aber mithilfe von AdBlockern unterdrückt, kann das zwar tun, muss ab sofort aber seine Daten hinterlassen und sich registrieren. Mit den Daten wollen die SZ-Macher Werbemuffel möglicherweise auf anderen Wegen ansprechen. Sie folgen damit internationalen Beispielen wie dem der Washington Post oder der New York Times. Ein Mittel, die AdBlocker-Technologie auszuschalten, gibt es noch immer nicht.“

Das ist natürlich Unfug. Wozu braucht man Adblocker, wenn man ohne Javascript surft? Es gibt übrigens eine gute und sehr wirkungsvolle Methode, mit diesem Thema umzugehen: Man liest das nicht mehr, was einen zwingen will, sich ausspionieren zu lassen. Die „Süddeutsche“ sollte ernsthaft überlegen, wer sie eigentlich online braucht. Ich jedenfalls nicht. Sie hätten sich vorher überlegen müssen, welche Einnahmequellen online es geben könnte. Auf die Dummheit der Nutzer zu hoffen oder darauf, dass die sich gern tracken lassen, ist selbst so dämlich, dass man es zusätzlich bestrafen sollte.

Perfide Paragrafen oder Willkommenskultur

Ein Kommentar zu einem Artikel im Tagesspiegel:*

Asylbewerber sollten sich nicht gegen ihre oft inhumane Behandlung zu Wehr setzen? Herbert Prantl hat einen sehr fundierte Analyse über die Inhumanität des deutschen Asylrecht geschrieben. Und nur Info: Das ist kein Aktivist.

Wenn Familien bei der Unterbringung getrennt werden, wenn Wachpersonal Asylbewerber misshandelt und die Existenzen von jungen Menschen systematisch vernichtet wird (Isolation, Keine Ausbildung), dann sollen sie sich nicht zu Wort melden, nicht protestieren?

Wenn wir als westliche Industrienation ganze Kontinente ausbeuten und wie z.B. in Accra (Ghana) eine Mülldeponie für Elekroschrott aus Europa machen, dann haben wir dafür auch eine Verantwortung. Wir leben nun mal in einer globalen Welt und das verlangt nun mal auch ein komplexeres Denken.

Der Diskurs über das Thema in Deutschland scheitert aber schon im Ansatz. Der Beweis: Man findet noch nicht einmal passende Begriffe, um den Sachverhalt, dass Menschen einwandern, zu beschreiben. (Das alles habe ich schon in „Nazis sind Pop“ vor 15 Jahren beschrieben, und seitdem hat sich nichts geändert.) Wer einwandert, ganz gleich aus welchen Gründen, ist Einwanderer oder meinetwegen auch eine Einwanderin. (Studienrätinnen dürfen „Immigrant“ sagen, weil das vornehmer klingt.)

Mein Großvater väterlicherseits ist aus Polen eingewandert, weil er als „Deutscher“ in Westpreußen nicht zur polnischen Armee wollte. Mein Großvater mütterlicherseits ist 1918 aus Russland eingewandert, weil er aus einer Gefängniszelle geflohen ist (er war zum Tode verurteilt worden, weil er seinen Pass gefälscht hatte). Ich hätte im Traum nicht daran gedacht, meinen Opas einen „Migrationshintergrund“ unterzuschieben. Sie hätten gar nicht verstanden, was ich damit hätte sagen wollen. „Migrationshintergrund“ ist für mich ohnehin das bürokratische Unwort des Jahrzehnts – und Deutsch des Grauens vom Feinsten.

Einwanderer: Was spricht gegen das Wort? Die berufsbetroffenen Lichterkettenträger bestehen auf einer paternalistischen Version, aber aus ganz egoistischen Gründen, weil sie Einwanderer politisch instrumentalisieren wollen. Deshalb nennen sie alle „Flüchtlinge“ oder „Asylbewerber“, weil das besser klingt. Das ist aber eine Lüge. Nicht alle Einwanderer sind geflohen. Wer pauschal „Flüchtlinge“ sagt, suggeriert, dass nur Leute mit guten Gründen kommen dürfen. Ach ja? Und die anderen werden dann von den Gutmeinenden rausgeworfen?

Einwanderer finden hier Gesetze vor, die perfider nicht sein können. Also müssen sie, um hier bleiben zu können, notfalls Gründe auch erfinden. Ich würde das nicht anders tun. Das ist ihr gutes Recht. Wer wirklich in Deutschland bleiben will, wird das tun, ganz egal, was die Gesetze sagen. Man muss auch mal der Realität ins Auge sehen, und sich nicht immer etwas vormachen.

„Bleiberecht für alle“ ist eine realistische Forderung.

* Der Tagesspiegel diskriminiert Behinderte: Ohne Javascript kann man Kommentare nicht lesen – das Forum ist nicht barrierefrei.

Erziehung zur Unmündigkeit

Diese Falschmeldung bekommt man, wenn man auf der Website von Al Jazeera mit Firefox ohne Javascript und ohne Cookies surft (was ich für normal und empfehlenswert halte). Die so genannten Webdesigner müssten doch wissen, dass die Meldung nicht stimmt. Daher ist das eine bewusste Lüge. Ich wüsste zu gern, wer sich so etwas ausdenkt.

Man könnte auch sagen: Webdesigner lügen ganz bewusst, weil sicherheitsbewusstes Surfen das Geschäftsmodell der Medien im Internet – das Ausspähen der Nutzer – aushebelt.

Fast ein Quantum Dingsbums

Wieder einmal wird die Panik-Sau durchs Mainstreammedien-Dorf getrieben. Wenn ich bei der NSA wäre, würde ich es auch so machen: So tun, als wäre ich überall schon „drin“, als könne man gar nichts mehr tun, als wären die Geheimdienste übermachtig und allwissen. Genauso kommen die aktuellen Artikel einher: Bürokraten neigen dazu, selbst dem kleinsten Furz eine geheimnisvolle Abkürzung zu geben,  die einschüchtern soll. Heute haben wir die „Quantumtheory“, „Quantumbot“, „Quantumcopper“ und die „NSA-Abteilung Tailored Access Operations (TAO)“. „The Asshole Open“ würde auch passen. Demnächst nennt die NSA Remote-Access-Software, die der Zielperson auf DVD per Fahrradkurier zugeschickt wird („Geile-Titten.exe – sofort installieren!) „einstein.exe“ oder so ähnlich.

die einschüchtern soll. Heute haben wir die „Quantumtheory“, „Quantumbot“, „Quantumcopper“ und die „NSA-Abteilung Tailored Access Operations (TAO)“. „The Asshole Open“ würde auch passen. Demnächst nennt die NSA Remote-Access-Software, die der Zielperson auf DVD per Fahrradkurier zugeschickt wird („Geile-Titten.exe – sofort installieren!) „einstein.exe“ oder so ähnlich.

Und natürlich geistern wieder die „Trojaner“ überall herum (nein, es waren die Griechen, die im Pferd saßen, nicht die Trojaner). Es ist alles wie schon bei der so genannten „Online-Durchsuchung“: Wer sich auskennt, lacht sich kaputt, und wer sich nicht auskennt, ist wie gelähmt und macht gar nichts mehr, weil es angesichts eines solchen übermachtigen Gegners keinen Zweck hat. Genau so ist das gewollt, und alle spielen mit.

Steht in den aktuellen „Enthüllungen“ (es ist alles noch viel schlimmer, als wir uns jemals vorgestellt haben, reloaded und revisited“) überhaupt etwas Neues?

Die TAO kann also angeblich „fast nach Belieben Rechner von Zielpersonen mit Schadsoftware verseuchen.“ Ach ja? Auch Linux? Und wie? Ach so – über das Wie schweigen wir schamhaft, auch wieder wie bei der „Online-Durchsuchung“. Das interessiert ja nicht wirklich. Und „fast“? Fast alle ausser Burks‘ Rechner oder wie?

Früher war es für die NSA noch vergleichsweise mühsam, sich Vollzugriff auf den Computer einer Zielperson zu verschaffen. Sie griff dazu auf eine Methode zurück, die auch Cyberkriminelle und Staatshacker aus anderen Ländern einsetzen: Sie verschickten Spam-E-Mails mit Links, die auf virenverseuchte Webseiten führten.

Normalerweise liest man bei einem derartigen Mupitz nicht weiter. Cookies, Viren, würmer, Trojaner – alles eine Soße. Wer will da schon die Details wissen.  Vielleicht funktioniert die Methode aber bei Spiegel-Online-Redakteuren, sonst würde die das nicht schreiben. Das hatten wir doch schon: „Cipav.exe is an unknown application – install anyway?“

Vielleicht funktioniert die Methode aber bei Spiegel-Online-Redakteuren, sonst würde die das nicht schreiben. Das hatten wir doch schon: „Cipav.exe is an unknown application – install anyway?“

Lesen wir weiter, wie das Quantum Dingsbums des NSA „funktioniert“:

Eine Quantum-Attacke funktioniert, grob erklärt, folgendermaßen: Zunächst wird der Internet-Traffic an den Punkten, an denen die NSA oder befreundete Dienste darauf Zugriff haben, nach digitalen Lebenszeichen der Zielperson durchkämmt. Das kann eine bestimmte E-Mail-Adresse sein oder etwa ein Webseiten-Cookie.

Schon klar. Cookies. Wer erlaubt die denn, außer Spiegel-Online-Reakteuren? Mein digitales Lebenszeichen ist, wie bekannt, burks@burks.de. Und jetzt?

…kann sich der interessierte NSA-Analyst von dort aus weiterhangeln: Er kann weitere E-Mail-Adressen oder andere Cookies desselben Nutzers suchen, etwa den von Facebook oder Microsofts Hotmail-Dienst.

Ach ja. Dann hangelt mal schön. Es geht munter weiter so:

Statt der eigentlich angeforderten Yahoo-Seite ruft der Browser unbemerkt eine weitere Adresse auf, die von einem NSA-Server stammt.

Also mein Browser macht „unbemerkt“ gar nichts, und wenn doch, würde ich ihn zum Patent anmelden, wegen spontaner Evolution einer künstlichen Intelligenz, die bisher noch unbemerkt in meinen Computern schlummerte. Auch mit dem „Trojaner Olympus“ (beim Zeus, was geben die für Namen?) schwurbeln sie einher, dass es nur so kracht: „Wer sich einmal derartigen Zugang zu einem Computer verschafft hat, kann mit dem infiltrierten Gerät nach Belieben verfahren.“ Wer hätte das gedacht. Aber wie kommt man rein? Spiegel online verweist auf sich selbst: „Die Spione nutzten dazu unter anderem manipulierte Kopien von LinkedIn-Seiten.“

Ach. Das kommt von das. Wer die asozialen Netze, wie die Datenkraken heißen müssten, nutzt, der wird dazu erzogen, die Hosen permanent runterzulassen und alle aktive Inhalte zu erlauben. Ich hingegen erlaube gar nix. Viele Websites sind dann nur noch eingeschränkt lesbar. Quod erat demonstrandum. Webdesigner sind die natürlichen Feinde sicherheitsbewusster Surfer. Und das Geschäftsmodell der Mainstream-Medien, das gar nicht funktionierten würde, verhielten sich die Nutzer so, wie es vernünftig wäre. Bei Spiegel online werden munter Cookies gesetzt, man kan sich sogar mit dem Fratzenbuch-Account einloggen, und ohne Javascript bleiben Teile der Website weiß. Das ist so, also würde ein Fleischerladen die Kunden auffordern, vegetarisch zu essen. Pappnasen.

Zu guter Letzt lesen wir ganz unten: „Mitarbeit: Andy Müller-Maguhn“. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und Tron ist auch ermordet worden, vermutlich von der NDS NSA. Komisch, dass Snowden das nicht erwähnt hat.

Unter Männern der Märkte [Update]

Ich will heute wieder einmal den Ehrentitel „Lautsprecher des Kapitals“ verleihen – Heinz-Roger Dohms von Zeit online bekommt ihn. (Der Artikel fußt offenbar auf einem Artikel der Financial Times Deutschland, der ohne Javascript nicht zu lesen ist – wie blöd muss man eigentlich sein, um so etwas hinzukriegen? Oder stammt er direkt aus einer PR-Abteilung?)

Der Artikel „Die K-Frage der Deutschen Bank“ ist pädagogisch wertvoll, da er auf’s Schönste zeigt, wie die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft „Freier Markt(TM)“ ihre Gottheit als autonom handelndes Wesen verstehen. Hier die einschlägigen Zitate (aus nur einem (!) Artikel):

Anshu Jain ist ein Mann der Märkte. (…) Die Märkte also feierten Jain. (…) … Coco-Bonds, das sind Anleihen, die sich automatisch in haftendes Eigenkapital verwandeln … (…) Ob Anshu Jain bei einer weiteren Kapitalerhöhung von den Märkten wieder gefeiert würde, ist offen.

Zum Schluss dieses „Artikels“ fällt mir viel ein. Ob die Welt bald zugrunde geht, ist offen. Ob der Autor dieses Artikels zu viel des Falschen geraucht hat, ist offen. Und was uns der Künstler damit sagen will, ist auch offen. Und das Eigenkapital haftet höchstderoselbst – mit seinem Privatvermögen womöglich?

Ich gebe mir ja Mühe. Ich möchte gern verstehen, was dieses Apologistiker des Kapitals eigentlich meinen, wenn sie ihr verschwurbeltes Neusprech von sich geben. Es gelingt mir leider nicht wirklich. Ein „Mann der Märkte“? Was will mir das jetzt sagen? Eine Art Liebling der Banken-Lobby? Oder muss man Theologe sein, um das zu begreifen? Tut mir leid – ich weiß es nicht.

Die Zitate beweisen nur, dass der Autor schlicht irgendwelche Sprechblasen aus der Waren- und Geldfetisch-Sammlung zusammengeschustert hat und suggeriert, der „Markt“ bzw. „die Märkte“ (wo ist eigentlich der Unterschied, sehr geehrte „Volks“wirtschaftler? Seid ihr keine Monotheisten mehr?) handelte selbst als eine Art Hegelscher Weltgeist. Das muss in ihrer Wahnwelt auch so sein, denn es solle ja dabei herauskommen: Wenn man „den Markt“ nur ließe, sei die Ökonomie gesund und alle wahrhaft Fleißigen würden reich und glücklich. Ich bin ein Markt, also bin ich.

Für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt erst eingeschaltet haben: Wir hatten das hier schon einmal („Moneta, Aes Signatum und die Ware an sich“):

Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. (Karl Marx: Das Kapital, S. 86)

Wer einen ernsthaften Artikel über Banken und die Höhe ihres Eigenkapitals schreiben will, kommt natürlich nicht an „Basel III“ vorbei. (Leider setzt Zeit online keinen Link. und, Zeit online: Der Satz „eine kleinere Bank braucht auch weniger Eigenkapital“ ist übrigens einfach ein Schmarrn.) Das so genannte „Reformpaket“ des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) verfügte 2010, dass ab 2013 die Banken einen höheren Anteil eigener Mittel vorweisen müssen, um das zurückzuzahlen, was Gläubiger eventuell fordern könnten (ich bemühe mich redlich, Wörter mit -ung zu vermeiden).

Übrigens, Zeit online: Die neue Verschuldungsgrenze (Leverage-Ratio) gilt erst ab 2018. Was echauffiert Ihr Euch eigentlich über die Deutsche Bank? Einerseits werden US-amerikanische Banker zitiert (natürlich linkfrei), die behaupten, die Deutsche Bank sei „unterkapitalisiert“, andererseits behauptet die Deutsche Bank, würde sie nach „amerikanischem Rechnungslegungsstandard“ (nein, nach US-amerikanischem!) bilanzieren, stünde sie besser da. Wer hat denn nun recht?

Und wo sind die unabhängigen Quellen? Zeit online offenbar hat eine: den Frankfurter „Analysten“ Dieter Hein von Fairesearch, „der die Deutsche Bank seit vielen Jahren verfolgt“. (Er „verfolgt“ die Deutsche Bank seit Jahren? Ist das nicht schon Stalking? Und wehrt die sich nicht? Mein Tag „Deutsch des Grauens“ sei mit Euch!) Im Firmenprofil von Fairesearch lesen wir unter „Visionen“ (wieso muss ich jetzt an Helmut Schmidt denken? Aber das Wort passt ja zu religiösen Heilslehren):

Zukunft und Erfolg leben von Visionen, deshalb sind unsere Analysen nicht interessengeleitet und dienen ausschließlich dem Anleger. Im Vordergrund unserer Aktivitäten steht der nachhaltige Erfolg des Investors.

Visionen sind nicht interessengeleitet? Das ist dann vermutlich auch bei Marienerscheinungen und Blutwundern so – die sind bekanntlich auch nicht „interessegeleitet“. Und der „nachhaltige Erfolg des Investors“ ist etwas ganz Neutrales und Interesseloses?

Das heißt im Klartext: Zeit online lässt Artikel über die kapitalistische Ökonomie von einem Lobbyisten des Kapitals „verifizieren“. Das ist das Niveau der Apotheken Umschau. Und müsste es nicht politisch korrekt auch „Investoren und Investorinnen“ heißen? (Har har.) Ein schönes und pädagogisch wertvolles Beispiel für die „Unabhängigkeit“ der Presse!

Meine ganz persönliche Verschwörungstheorie ist übrigens: Zeit online und andere Medien werden gerade von unterschiedlichen Lobbyisten des Finanzkapitals gebrieft, um deren Ideen zu verbreiten. Es geht vor allem darum, dass die Europäische Zentralbank im Herbst 2014 auch die europäische Bankenaufsicht übernimmt. Die gesetzlichen Grundlagen, auch von Basel IIIff, werden also wieder zur Disposition stehen. Aus der Ecke werden wir noch mehr hören.

Um zu erinnern: „Der Wanderpokal “Lautsprecher des Kapitals” geht an Journalisten, die (…) sich die Propaganda der Kapitalisten unkritisch zu eigen machen, die deren Neusprech und und Propaganda-Worthülsen übernehmen, die in Populär-Okonomie dilettieren, ohne jemals ein Buch über den tenzenziellen Fall der Profitrate oder die Theorie des Wert gelesen zu haben. Kurzum: die ihren Beruf nicht nur verfehlt habe, sonder auch noch dummschwätzen und sich als Lobbyist missbrauchen lassen, freiwillig oder aus Dummheit und/oder Ignoranz.“

[Update] Ich hatte in der ursprünglichen Version dieses Artikels den Namen des Autors nicht gefunden, er ist jetzt eingefügt.

Computersperren und schwarze Lizenzmagie

Heise: „Lobbyorganisation empfiehlt Computersperren bei Verdacht auf Lizenzbruch“.

Bruhahahahaha. Mannomann. Wie will jemand von außen meine Rechner sperren?

„Neben der Botschaft, dass sein Rechner wegen ungenehmigter Handlungen gesperrt ist, sollen dem Eigentümer auf dem Sperrbildschirm auch Informationen dazu geliefert werden, an welche Stellen er sich wenden muss, um wieder Zugang zu seinen Dateien zu bekommen.“

Wie krank und/oder dämlich muss man sein, um so etwas zu fordern? (Klar, dass man den Bericht ohne Javascript auch nicht ansehen kann.)

Ab heute wird geflattrt

Ich habe mich entschieden, bei Flattr teilzunehmen. Wer noch nicht weiß, was das ist, kann bei Wikipedia lesen: „Flattr ist ein Social-Payment-Service mit Sitz in Malmö, Schweden, bei dem der Benutzer monatlich einen frei wählbaren Abonnementsbetrag auf ein Konto einbezahlt. Die Medienanbieter platzieren auf ihrer Website einen Flattr-Button, den der Nutzer anklicken kann, wenn ihm der Internet-Inhalt gefällt. Am Monatsende wird der Abonnementsbetrag des Nutzers gemäß seinen Klicks an die Medienanbieter verteilt.“

Ich bin gespannt, ob meine Artikel irgendjemandem etwas wert sind. Die beiden besten Artikel, die ich jemals geschrieben habe, habe ich im nachhinein auch geflattrt:

– Projekt Xanadu, reloaded

– Die Erlkönigin

Der Button funktioniert ohne Javascript. Es gibt auch einen allgemeinen Spendenknopf auf der rechten Spalte.

Project Xanadu, reloaded

Dieser Artikel erschien am 20.06.2008 in Telepolis.

Was ist und zu welchem Ende betreiben wir Online-Journalismus? Wie setzt man Links, warum und wohin? Medienkritische Anmerkungen zu Regeln, die längst hätten formuliert werden müssen.

Theodor Holm Nelson prägte 1965 den Begriff Hypertext. Seine Mission, formuliert im Project Xanadu, ist immer noch aktuell, aber im deutschen Online-Journalismus weitgehend unbekannt: „We have fought for a world of deep electronic documents“. Ein Text, ist er online verfügbar, wird besser und informativer, wenn er Hyperlinks enthält.

Der nicht-lineare Hypertext verknüpft verschiedene Informationen mit Hyperlinks, so dass ein logisches Netz entsteht, das tendenziell unendlich wird. Für journalistische Texte ist das eine nie dagewesene Chance: Hypertext kann die Menge notweniger Informationen verkürzen, indem lexikalisches Wissen auf eine Metaebene – „hinter“ den eigentlichen Text – verschoben wird. Gleichzeitig vervielfacht sich die optionale Informationsmenge des Textes, da die Rezipienten auch die Metaebene und deren weitere Verknüpfungen zu Kenntnis nehmen können. Rolf Schulmeister behauptet in seinem Standardwerk „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“, das menschliche Gehirn funktioniere ähnlich vernetzt wie ein Hypertext. In seinem Text „Verstrickt in Petri-Netzen – Hypertext und Hypermedia“ nennt er das die „kognitive Plausibilitätshypothese“: „Es geht um die Frage, ob das Leseverhalten mit der Struktur des Textes korrespondiert und ob sich diese Korrespondenz kognitiv auswirkt“. Die assoziative Struktur eines Hypertextes entspräche eher der Funktionsweise des menschlichen Denkens als lineare Texte.

Heise.de und Telepolis waren bei Texten, die man als „Online-Journalismus“ bezeichnen kann, die Vorreiter. Im Artikel über „Telepolis 10 Jahre„) wird ohne falsche Bescheidenheit verkündet: „Wussten Sie schon, dass Telepolis 1996 zu den ersten Internet-Magazinen Deutschlands gehörte und seitdem eine Vorreiterrolle im Online-Journalismus einnimmt?“ Perfekt wäre es gewesen, die dort erwähnte geheimnisvolle „Technik-Analyse ACTA 2004“ durch einen Link näher zu erläutern, damit man nicht selbst eine Suchmaschine bemühen muss. Wenn man erfährt, „dass anfangs Artikel zu Echelon oder Icann unter Slashdot.org verlinkt wurden“, erwartet man ebenfalls Links, die hier leider fehlen. Oder sie wurden nur deshalb nicht gesetzt, weil man den Lesern das nostalgische Gefühl älterer Heise.de-Artikel gönnen wollte wie in dem vom Dezember 1996 , als die Links noch nicht anklickbar waren, sondern ausgeschrieben wurden.

Warum die meisten deutschen Medien insbesondere das World Wide Web nicht adäquat nutzen, sondern oft nur den gedruckten Text ohne Links online stellen, kann kaum vernünftig beantwortet werden. „Unser Content Management System kann das nicht“ ist noch eine der ernsthaftesten Antworten. Man darf vermuten, dass eher irrationale Gründe eine Rolle spielen: Die – empirisch unbegründete – Angst, die Leser könnten andere Angebote attraktiver finden und so die Klickraten senken, die Hausjuristen könnten die Stirne runzeln, wenn man vom eigenen seriösen Angebot in weniger als fünf Klicks auf nackte Busen gelangt, oder das Landgericht Hamburg könnte einen „Content-Anbieter“, der es wagt, andere Angebote zu verlinken, für das gesamte Internet haftbar machen.

Blogger verlinken in der Regel ihre Quellen. Das macht den Reiz und die Qualität professioneller Blogs aus. Online-Journalismus, wenn man ihn ernsthaft betreibt, hat einen weitaus höheren Anspruch als der klassische Print-Journalismus: Er lädt die Leser ein, die Thesen der Autoren anhand der Quellen, die diese angeben und verlinken, zu überprüfen. Sie stellen sich fast in Echtzeit der Kritik. Online-Journalismus verlangt oft eine härtere und intensivere Recherche als die üblichen Artikel in der Tagespresse. Wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, gibt es diesen Journalismus in Deutschland noch nicht.

Erst sehr zaghaft beginnen die so genannten Leitmedien, in ihrer Online-Ausgabe Links zu setzen, leider oft nur auf das eigene Angebot – wie die Scientologen. Aktuelles Beispiel ist Spiegel online in einem Beitrag über die Raumsonde Phönix: Mehr als ein Dutzend Links, die Hälfte davon gleich doppelt, aber alle verweisen auf andere Artikel bei Spiegel online. Das mag daran liegen, dass man das eigene Angebot für unübertrefflich hält oder an der Idee, den Werbekunden zahllose Klicks anbieten zu wollen. Das ist aber kein Online-Journalismus, sondern nur ein selbstreferenzielles System.

Ein paar Links machen aber noch keinen anspruchsvollen journalistischen Hypertext. Wissenschaft.de schreibt in einem Artikel („Nukleares Feuer in der Tiefe„, 17.05.2008) über Geowissenschaften: „Dort unten, an der Grenze zwischen Erdkern und Erdmantel, könnten sich große Mengen Uran, Thorium und Plutonium stark genug konzentriert haben, um eine atomare Kettenreaktion in Gang zu halten…“ Der Link hinter „atomare Kettenreaktion“ verweist auf den betreffenden Wikipedia-Artikel „Nukleare Kettenreaktionen“. Man kann voraussetzen, dass Leser, die sich auf wissenschaft.de umsehen, ungefähr wissen, was man sich unter der Spaltung des Atomkerns vorstellen muss. Wer es jedoch vergessen hat oder sich spontan sachkundig machen will, findet in dem verlinkten Artikel weitere Hinweise, etwa auf den Wiikipedia-Text zur Kernspaltung. Noch sinnvoller sind erläuternde Links zu Begriffen, die kaum jemand auf Anhieb kennt. Wissenschaft.de erwähnte vor fünf Jahren in einem anderen Text die „funktionelle Kernspintomographie“ und verlinkte den Begriff damals auf ein Projekt der Universität Mainz. Heute wäre der entsprechende Wikipedia-Artikel zum Thema informativer.

Was genau in einem Text per Link zusätzlich erläutert wird, richtet sich nach dessen Inhalt, nach dem Medium, in dem er erscheint und nach der durchschnittlichen Leserschaft. „Frau Meier mag Zwergpudel, Herr Müller eher Shar Peis“ ist ein Satz, der je nach Kontext unterschiedliche Links haben kann. Da journalistische Texte aus sich selbst heraus verständlich sein sollten, würde man in einem Printmedium „Shar Pei“ ergänzen durch „den traditionellen chinesischen Wachhund“, da außer Hundezüchtern kaum jemand die Rasse kennen wird. In einem Hundeliebhaber-Fachmagazin könnte der Zusazt eventuell entfallen. Online ist es einfacher, einen Shar Pei zu erwähnen: Der Link erklärt alles, und der Artikel ist ohne die Erklärung kürzer. Falls Frau Meier eine private Website besäße, vielleicht mit Bildern ihrer Hunde, sollte die verlinkt werden. Wenn das Thema „Hunderassen“ sind, sollte hingegen ein Link zu Zwergpudeln im Allgemeinen gesetzt werden.

Ein lexikalischer Link erklärt, was ein Begriff bedeutet und ist somit optional: Der Leser entscheidet, ob er das Wort kennt oder ob er es sich näher erläutern lassen möchte. Letzeres bietet der Autor als zusätzlichen Service des Textes an, weil er davon ausgeht, dass seine Informationen Rezipienten mit unterschiedlichem Wissenstand interessieren. Die Links ähneln hier den klassischen Fußnoten eines wissenschaftlichen Werkes. Ihr rein lexikalischer Charakter suggeriert aber, dass die Masse der Leser schlechter informiert ist als der Autor. Das trifft aber nicht immer zu.

Das gilt auch für einfache Texte, die sich bemühen, den Leser nicht intellektuell zu überfordern. Die britische „Sun“, die Mutter aller Boulevard– und Krawall-Zeitungen, berichtet in schlichten Worten über die bevorstehende Hochzeit Jessica Albas. Der Text bietet kaum Ansatzpunkte für Links – mit einer Ausname: „Jessica’s dad, Mark, spoke exclusively to Latina magazine“. Der hier fehlende Link bietet nicht mehr Informationen als die „Sun“, nur dass Vater Alba seine Tochter für ein „beautiful girl“ hält, was niemanden überraschen wird. Von der „Sun“, die in der Regel brutalstmöglichst vor nichts zurückschreckt, könnte man aber zum Beispiel einen Link zu Google Maps erwarten, damit man das „Beverly Hills courthouse under a canopy of green silk foliage and white flowers“ von oben betrachten kann. Leider wird man enttäuscht.

Neben der Funktion eines jederzeit per Mausklick verfügbaren Lexikons hat ein Hypertext zwei weitere Metaebenen – die der Quellenangaben und eine stilistische Ebene. Letztere bedeutet: Der Text kann zum Beispiel durch Links ironisch gebrochen werden. Hinter einem Link auf „Flotter Dreier“ in einem Text muss sich nicht immer das verbergen, was man erwartet. Wer über den Boxer Myke Tyson schreibt, kann, da dieser ohnehin keine eigene Website hat, einen Link zu dessen psychologischen Gutachten anbieten – das ist vielleicht interessanter als eine Aufzählung der Kämpfe. Ein Link, der informiert und zusätzlich überrascht, macht den Text interessanter.

Wie man wohin welche Links in journalistischen Texten setzt, ist im Einzelfall schwierig, muss aufwändig recherchiert werden und ist nicht so einfach, wie manche Blogger sich das vorstellen. In journalistischen Texten hat die Praxis von Wikipedia nichts verloren, jedes Wort, das im Online-Lexikon auftaucht, zu verlinken. Das machte einen Text unleserlich. Falsch wäre ein Satz wie im Wikipedia-Artikel über Sexualität: „Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen , Empfindungen und Interaktion von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Niemand wird die Links hinter „Lebewesen“ oder „Geschlecht“ anklicken.

Wie viele Links ein Text benötigt und ab wann er unleserlich wird, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Es gelten zwei einfache Regeln: 1. Der Text muss auch ohne Links lesbar, verständlich und informativ sein. 2. Links sind immer optional, im Zweifel sollte eher ein Link gesetzt als darauf verzichtet werden. Ausnahmen bieten „Wimmelbilder“ wie ein eher folkloristischer Artikel des Autors in Telepolis über die „Merkbefreiung“ im Usenet: Das Thema wäre so in einem Holzmedium gar nicht möglich. Man erwartet auch nicht, dass die Leser alles anklicken. Die zahlreichen Links werden nur für die überschaubare Gruppe derjenigen interessant sein, die in den neunziger Jahren schon im Usenet aktiv waren – ein Beispiel für einen „special interest“-Thema.

Regel: Quellen müssen ausnahmslos verlinkt werden.

Quellen sind andere Medien, Websites, Online-Lexika, Postings in Foren – alles, was man nicht selbst recherchiert, sondern abgeschrieben, kopiert oder umgeschrieben hat.

Wikipedia darf verlinkt werden, auch wenn manche Einträge nicht unbedingt seriös sind. Wikipedia sollte vor allem dann verlinkt werden, wenn man selbst kaum recherchiert hat. Spiegel online übernahm zum Beispiel im Sommer 2004 ganze Passagen aus der Online-Enzyklopädie, mit einem kleinen schöpferischen Eigenanteil, aber ohne die Quelle zu erwähnen. Dumm ist nur, dass das meistens irgendwem auffällt.

Medien müssen dann verlinkt werden, wenn den Lesern nicht zugemutet werden kann, diese selbst zu finden. Ein Link zu Zeit.de, stern.de oder welt.de muss nicht sein, es sei denn, ein konkreter Artikel ist gemeint. Die chinesische Nachrichtenagentur xinhua.cn in Mandarin kann man aber nicht erraten, auch ist die Top Level Doman cn nicht jedem geläufig. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA sollte immer verlinkt werden, auch wenn kein spezielles Dokument gemeint ist, zumal auch eine englische Ausgabe angeboten wird. Bei dpa trifft das nicht zu, weil jeder den URL leicht finden kann und weil deren Nachrichten auf der Website nicht angeboten werden. Falsch ist also: „Die Nachrichtenagentur dpa meldet, es sei dieses oder jenes geschehen. Da die dpa keine einzelnen Meldungen auf ihrer Website anbietet, können diese auch nicht verlinkt werden. Richtig jedoch wäre die Ausnahme: „Der dpa-Europadienst liefert täglich 300 Meldungen aus aller Welt in deutscher Sprache.“ Das Kürzel dpa kann auch zu Missverständnissen Anlass geben: Nicht jeder weiß, dass die Deutsche Nachrichten-Agentur mit der bekannten dpa rein gar nichts zu tun hat.

Die Neue Zürcher Zeitung offerierte zum Beispiel im Februar 2005 einen langen Artikel über „Terror-Websites“ und schaffte es, keinen einzigen Link anzubieten, obwohl sogar die Titel wie „Al-Majalla al-Islamiya“ teilweise genannt wurden. Das ist kein seriöser Online-Journalismus, sondern nur gedrucktes Papier, das auf einem Monitor abzurufen ist. Wer derartige Quellen nicht verlinkt, setzt sich als Journalist dem Verdacht aus, nicht in der Lage zu sein, diese zu finden oder – noch schlimmer – schlicht zu faul zu sein, um diese zu recherchieren.

Wenn ein Artikel nicht exakt verlinkt werden kann, weil er nur in einer Datenbank vorhanden oder nur für registrierte Leser zugänglich ist, sollte die Startseite der Zeitschrift oder das Mediums, in dem er erschien, verlinkt werden. Vorbildlich ist Netzpolitik.org (20.05.2008): „China bemüht sich wohl um Offenheit in Bezug auf das Erdbeben vom 12.5. in Sichuan. Doch so ganz freiwillig und eilfertig ging das nicht, wie die Howard French in der New York Times zu berichten weiß: Earthquake Opens Gap in Controls on Media.“ Der erste Link zu einem Wikipedia-Artikel fasst die Nachrichten und relevante wissenschaftliche Quellen über das Erdbeben zusammen. Einen besseren Überblick kann man im Netz nicht finden. Der zweite Link bei netzpolitik.org führt zur Login-Maske für die Abonnenten der New York Times. Man kann den zitierten Artikel nicht einsehen, wenn man nicht registriert ist. Der Link verweist aber darauf, dass es möglich ist. Er ist informativer als der bloße Link zur Hauptseite der Zeitung und somit korrekt.

Solche einfachen Beispiele für Service-orientierten Online-Journalismus findet man in deutschen Medien leider nur sehr selten. Falsch ist zum Beispiel: „Selbst moderates Rauchen in der Schwangerschaft verändert das Verhalten von Babys auf dramatische Weise, melden amerikanische Ärzte jetzt in der Zeitschrift „Pediatrics“ (Spiegel online, 02.07.2003). Richtig wäre: „in der Zeitschrift „Pediatrics„. Falsch: „Der Fernsehsender SCTV meldet, der 35-jährige Idris sei bereits vor zwei Wochen in Medan auf Sumatra gefasst worden.“ (Netzeitung, 30.06.2003). Richtig: „Der Fernsehsender SCTV meldet…“ Falsch: „Das Unfallopfer sei nur halb bei Bewusstsein und unfähig gewesen zu sprechen, sagte der Beamte dem Rundfunksender „Radio New Zealand“ (Spiegel online , 01.07.2003). Richtig: „dem Rundfunksender „Radio New Zealand„. Falsch: „Omar äußerte sich auch in einem E-Mail-Interview mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“.“ (Focus online. Richtig: „mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“ „.

Auch fremdsprachige Quellen sollten verlinkt werden. Falsch ist: „Wir müssen den größten Nutzen aus der Nähe des Wahltermins in Spanien im kommenden März ziehen“, zitierte die norwegische Tageszeitung „VG“ heute aus dem Dokument.“ (, 13.03.2004). Richtig: „zitierte die norwegische Tageszeitung ‚VG‚.“ Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige der Leser die Sprache verstehen und gern das Original läsen. In diesem Fall kann man den betreffenden Text auch finden, wenn man kein Wort Norwegisch versteht.

Definitiv verboten sind irreführende Floskel wie „im Internet gibt es“, wenn nur ein spezieller Dienst gemeint ist. Focus formulierte: „‚Ein Großteil der Straftaten findet aber in anderen Regionen des Netzes statt.‘ So werden in den 80 000 Foren des Usenets und den 15 000 Diskussionsrunden im Internet Relay Chat (IRC) nicht nur alle denkbaren Themen diskutiert, sondern auch illegale Bilder getauscht, Waffen, Drogen und raubkopierte Software angeboten.“ Die Zahlenangaben über Newsgroups und IRC-Foren sind natürlich Unfug. Man darf aber lobend erwähnen, dass hier andere Dienste im Internet genannte werden, die für dessen „dunklen“ Seiten wesentlich wichtiger sind als das World Wide Web. „Usenet“ (es muss nicht immer Wikipedia sein) und IRC hätten verlinkt werden müssen. Wenn Leser auf etwas hingewiesen werden, das sie vermutlich noch nicht wissen, sollte man ihnen es optional per Link erläutern.

„Im Internet“ ist keine korrekte Angabe. Man schreibt in der Printausgabe einer Zeitung nicht „in einer Tageszeitung wurde gemeldet“, sondern nennt Ross und Reiter. Auch „laut Agenturangeben“ ist als Quelle zu wenig; man kann das ohne Informationsverlust entweder weglassen oder sollte die Agentur nennen.

Regel: Ortsangaben in einem Artikel müssen, wenn möglich und wenn diese eine relevante Rolle spielen, verlinkt werden.

Keinen Link erwartet man in Sätzen wie: „Bundeskanzlerin Merkel traf heute in Berlin mit Horst Köhler zusammen“. Dem durchschnittlichen Leser darf zugemutet werden, einen deutschen Ortsnamen mit einem Punkt und der Länderkennung de selbst in das Adressfeld des Browsers einzugeben. Ausnahmen: Nicht alle Orte oder gar Ortsteile haben eine Website – wie zum Beispiel Unterneger. Grieben auf Hiddensee ist unter dem URL grieben-hiddensee.de zu finden, grieben.de ist aber eine Rechtsanwaltskanzlei. Hier ist ein Link Pflicht, damit die Leser nicht selbst mühsam suchen müssen.

Falsch ist: „Wenige Minuten nach dem Seebeben war allerdings eine drei Meter hohe Flutwelle auf die Insel Simeuleu getroffen, teilte das indonesische Militär mit.“ (Spiegel online, 29.03.2005.) Man sollte – außer von eingefleischten Indonesien-Fans, nicht verlangen, dass jemand die Insel kennt, zumal sie von Spiegel online auch noch falsch geschrieben wurde: Sie heißt Simeuluë. In diesem Fall muss man sich entscheiden, ob für die Leser nur die geografische Lage interessant sein könnte oder ob sie eventuell mehr Informationen wollen. Es spricht nichts dagegen, zwei verschiedene Links zu demselben Begriff im Artikel unterzubringen. Der Nachteil für die Leser ist, dass sie nicht sofort genau wissen, wo sie diese zusätzlichen Informationen finden können.

Google Earth sollte nicht verlinkt werden, obwohl das möglich ist, da das die Installation der Software voraussetzte. Wer im Internet auf einem Organizer, einem Handy-Display oder auf einem alten Rechner surft, wird Google Earth nicht benutzen wollen und können. Besser bei Ortsangaben sind Links auf die Angebote maps.google.com oder wikimapia.org. Wikimapia funktioniert nicht ohne Javascript. Google Maps bietet ohne eingeschaltetes Javascipt noch eine Übersichtskarte an, ist also vorzuziehen, da sicherheitsbewusste Surfer gefährliche Scriptsprachen per default ausgestellt haben. Bei Städten wie Berlin, die auf ihrer Website in eigenes Stadtplanangebot haben, ist dieses vorzuziehen.

Deutsche Städte- und Ortsnamen sollten aber in Artikeln nur dann verlinkt werden, wenn damit eine zusätzliche Information verknüpft ist. Falsch wäre: „Der Regierende Bürgermeister von Berlin„. Richtig: Der Regierende Bürgermeister von Berlin. Bei internationalen Ortsangaben entscheidet die Informationswert der verlinkten Seite. Beispiel: Bei einem Vulkanausbruch wie dem des Tungurahua oder des Llaima ist ein Link auf den deutschen oder englischen Wikipedia-Artikel gesetzt. Die Leser möchten aber nicht selbst recherchieren müssen, wenn über die Orte berichtet wird, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es ist nicht selbstverständlich, dass diese bei Wikipedia erwähnt werden. Beim Tungurahua ist das in der Regel Baños; beim Llaima war es beim letzten Mal Carahue.

Zu einer der wichtigsten Aufgaben des Online-Journalismus gehört es, im Interesse der Leser zu recherchieren, wie seriös und zuverlässig die verlinkten Quellen sind. Das gilt selbstredend auch für Links, die man eventuell von Wikipedia übernommen hat: llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.uk steht zwar im Guiness-Buch der Rekorde als „the world’s longest valid Internet domain name“, der Link führt aber nicht mehr zur Website des walisischen Ortes.

Puerto Cabezas in Nicaragua, auch bekannt als Bilwi, ist ebenfalls ein Problem: Der Wikipedia-Artikel zu Bilwi enthält keinerlei relevante Informationen, die englische Version zu Puerto Cabezas bietet noch nicht einmal einen Link zu einer offiziellen Website der Stadt. Der Link von der spanischen Version zu pto-cabezas.com/ lässt Zweifel daran aufkommen, ob es sich nicht nur um eine kommerzielle Website handelt, zumal sie in Florida registriert worden ist. In derartigen Fällen muss man sich fragen, ob nicht ein Link zu einer anderen Website – wie hier etwa die des Peace Corps über Bilwi -, mehr Sinn macht.

Kompliziert sind Themen, in denen die im Netz vorhandenen Quellen mehr verraten als die Personen, die genannt werden, vielleicht wollen. Interessante – und für das Niveau der Recherchen bezeichnende – Beispiele waren die Artikel über Neonazis im mecklenburgischen Ort Jamel. Die Schweriner Volkszeitung berichtete schon am 14.10.2003, die Frankfurter Rundschau am 06.11.2003, die taz am 17.10.2003 („Abgebrannte Häuser, aufgespießte Hühner, Wehrsportübungen“), die Jungle World am 05.11.2003, die Süddeutsche am 07.11.2003; Spiegel online holte das Thema am 16.08.2007 zum Teil wortgleich wieder hervor („Abgefackelte Häuser, aufgespießte Haustiere, vertriebene Neubürger“), ohne die vorherigen Artikel mit einem Wort zu erwähnen. Im zweiten Teil des Artikels wir der Musiker Horst Lohmeyer genannt, der mit seiner Familie in Jamel wohnt. Lohmeyer wirbt online für seinen Forsthof – der Link sollte in einem Artikel daher nicht fehlen. Man kann sich das Anwesen von oben per Google Maps ansehen. Der Spiegel-Autor hat vermutlich nicht danach gesucht, sonst hätte er schon während der Recherche mit dem Interview-Partner diskutieren müssen, wieviel an privaten Informationen der von sich preisgeben wollte. Im Vergleich aller online auffindbarer Artikel zum Thema wird auch die Praxis fragwürdig, Namen nicht zu nennen: Spiegel Online schreibt „Sven K., 30, Abrissunternehmer, polizeibekannter Neonazi.“ Dass der Mann Sven Krüger heißt, findet man mit wenigen Mausklicks.

Regel: Es spricht nichts dagegen, einen Eintrag in einem Online-Telefonbuch und andere private, aber öffentliche zugängliche Informationen zu verlinken. Beispiel: „Vorsitzender des Brandenburger Fachausschusses „Onliner“ des DJV ist Jörg Rittweger aus Schopfheim, der auch sonst sehr aktiv ist.“

Regel: Links zu Eigennamen sollten zu Websites mit den meisten seriösen und kritischen Angaben zur Person führen. Das muss nicht deren private Website sein. Beispiel: Die Website des mecklenburgischen Innenministers Lorenz Caffiers ist nicht barrierefrei, die privaten Informationen können nicht von jedem abgerufen werden. Zudem fehlt dort der Hinweis, dass Caffier sich selbst in einem Interview als „Blockflöte“ bezeichnete. Das und mehr findet man im Wikipedia-Eintrag über ihn.

Welt online schreibt am 21.05.2008: „Der umstrittene Auftritt der Rapperin Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray bei ‚Schmidt & Pocher‘ hat nun auch die Aufsichtsgremien der ARD auf den Plan gerufen. Therese Wieland, die für die katholische Kirche im Rundfunkrat des Südwestrundfunks sitzt, beschwerte sich in einem Brief an SWR-Intendant Peter Boudgoust.“ Der Text ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen und wie Online-Journalismus nicht verstanden werden sollte. Der Wikipedia-Eintrag über die Musikerin enthält zahlreiche informative Links. Warum Welt online nicht in der Lage ist, einen Link dorthin zu setzen, um auch die Leser zu informieren, die Lady Bitch Ray noch nicht kannten, ist unerklärlich. Man möchte auch wissen, wer noch im Rundfunkrat) des SWR sitzt. These Wieland war oder ist laut einer Pressemeldung Vorsitzende des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Diözese Rottenburg-Stuttgart und fühlt sich daher vermutlich nicht zuständig für libertinäre Ideen zu Sex & Drugs & Rock & Roll. Über Boudgoust existiert sogar ein Eintrag bei Wikipedia.

Regel: Auch Websites mit strafrechtlich relevanten oder nicht „jugendfreien“ Inhalten können und sollen verlinkt werden.

Die Aufgabe von Journalisten ist es nicht, Informationen zu verheimlichen oder dem Publikum vorzuenthalten. Die paternalistische Attitude, nur pädagogisch wertvolle kleine Häppchen anzubieten und den Lesern zu suggerieren, sie seien sittlich nicht reif für die Realität im Netz, ist albern, obwohl das den Mainstream immer noch beschreibt. Die Kriegsbilder des berühmten Maler Francisco de Goya sind unstrittig Kunst und würden sogar von den übervorsichtigen deutschen Medien verlinkt werden. Links zu historischen oder aktuellen Kriegsgräueln gelten in Deutschland – nicht bei Online-Medien in den USA! – aber als tabu. Einen rational nachvollziehbaren Grund dafür gibt es nicht – außer einer im 21. Jahrhundert obsoleten moraltheologischen Attitude und einer allgemeinen Angst vor dem Link an sich.

Links in journalistischen Artikeln sind nach der aktuellen Rechtsprechung nicht strafbar. Nach § 86 StGB gelten Verbote von Symbolen u.a. nicht, wenn „die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.“ Der im Netz mittlerweile berühmte Rechtsstreit „Heise versus Musikindustrie“ ist noch nicht endgültig entschieden.

Für Tim Berners-Lee,, den Erfinder des WWW , bedeutet ein Link „Normale Hypertext Links implizieren nicht, daß das Dokument, auf das verwiesen wird, Teil ist von, bestätigt wird von, bestätigt, eine verwandte Urheberschaft oder Bedingungen für die Weiterverbreitung hat wie das Dokument, das den Verweis (Link) enthält.“ (zitiert nach odem.org).

Falsch und unjournalistisch ist daher die Gepflogenheit von Spiegel online (29.04.2008), die Quelle im World Wide Web zu kennen, den genauen Fundort aber bewusst zu verschweigen: „Im Internet ruft der deutsche Islamist Eric B., der in Pakistan oder Afghanistan vermutet wird, Gesinnungsgenossen zum Dschihad auf.“ „Im Internet“ kann heißen: In einer Newsgroup im Usenet, in einem WWW-Forum, auf einer Website, im Internet Relay Chat, in einer Mailingliste. Die Angabe ist zu ungenau, um noch einen informationellen Wert zu haben. Besser wäre hier gewesen, schlicht „rief öffentlich dazu auf“ zu schreiben. „Im Internet“ suggeriert auch, dass der Autor irrig „Internet“ für einen Synonym für „World Wide Web“ hält oder seine Informationen schlicht irgendwo abgeschrieben hat.

Regel: Falls der Betreiber einer Website für den Inhalt eines Artikels wichtig ist, sollte der konkrete Whois-Eintrag verlinkt werden.

Besonders lächerlich sind fehlende Links, wenn der Artikel verkündet, dass eine neue Website existiere, deren URL aber nicht verraten wird: „Die tamilischen Rebellen in Sri Lanka haben am Montag ihren eigenen Fernsehsender gestartet. Wie Rebellensprecher Daya Master der BBC sagte, soll NTT (National Television of Tamileelam) dabei helfen, die tamilischen Sichtweisen zu vermitteln.“ (Netzeitung, 01.08.2005). Der Tamilen-Sender (nttes.tv) ist schnell zu finden. Kompliziert wird es jedoch, wenn, wie in diesem Fall, mehrere Domains existieren – in diesem Fall nttes.tv und tvttn.com („You are not authorized to view this page.“). Nttes.tv wurde über godaddy angemeldet; der Whois-Eintrag führt eine Firma in KwaZulu-Natal, Südafrika an. Der Whois-Eintrag zu Tvttn.com bietet jedoch die interessante Information, dass der Ansprechpartner Sellathurai Sireetharan in der Rue Emile Zola in Paris sitzt – und dessen E-Mail-Adresse.

Regel: Verlinkt wird diejenige Quelle, die für die jeweiligen Leser den größten Informationswert hat – hier die Website nttes.tv. Falls ein Online-Artikel über die Medien der Guerilla in einem Medienmagazin oder auf der Website einer journalistischen Fachzeitschrift erschiene, wäre der Link zum Whois-Eintrag sinnvoller, da der einen Ansatzpunkt zu weiteren Recherchen enthält. In diesem Beispiel erwartet man auch mehr Informationen zum „Rebellensprecher“. Seriös wäre es gewesen, die Originalmeldung der BBC als Quelle zu verlinken – mit dem Risiko, dass die Leser merken, dass der Artikel der Netzeitung die englische Quelle ohne eigene Recherchen nur übersetzt, also schlicht abgeschrieben hat. Perfekt wäre heute auch ein zusätzlicher zusätzlicher Link zur Asian Tribune (16.07.2006): „Who is this Daya Master?“

Oft ist für die Recherche im Internet die Wayback Machine ein unersetzliches Hilfsmittel. Mit archive.org kann man zum Beispiel nachweisen, dass die Domain volkermord.com noch vor einigen Jahren eine Neonazi-Website war. Auch der langjährige Kampf um die Domain sieg-heil.de lässt sich nur mit einem Link zu archive.org dokumentieren. Leider gibt es Ausnahmen: Der Hochstapler Magnus Becker schaffte es mit seinem vorgeblichen „Weiße Rose Jugendbündnis“ bis in die Tagesschau (11.12.2000). Er heimste sogar einen Preis bei den Netd@ys 1997 ein. In diesem Fall funktioniert archive.org nicht, da der heutige Inhaber der Domain www.weisse-rose.org den Zugriff der Wayback Machine blockiert. Detaillierte Informationen bekäme man nur über den kostenpflichtigen Dienst historical whois records.

Wenn ein Autor nicht richtig recherchiert, kann es sein, dass ein seriöses Medium unseriöse Angebote empfiehlt. Der Sender RBB zum Beispiel verlinkte und empfahl ausdrücklich das Portal gomopa.net. Eine Recherche mit einer Suchmaschine zeigt in wenigen Minuten, dass der verantwortliche Autor offenbar überhaupt nicht überprüft hat, wer hinter der Website steht. Umgekehrt wäre der Artikel der FAZ „Für Lehrer und Zecken verboten“ (08.05.2002) über den vorgeblichen „ethischen Hacker“ Christoph Kastius, der angeblich „die gefälschte Steinhäuser-Seite sperrte“, sicher so nicht erschienen, hätten die FAZ-Redakteure nach Links gesucht, um ihren Artikel zu verbessern, etwa den auf seine Biografie und seine Krankenakte im Usenet.

Am 20. Mai brannte die Berliner Philharmonie. Fotos, wie stern.de sie anbietet, sind selbstverständlich – niemand will darüber nur ein paar dürre Zeilen lesen. Auch ein Video, wie auf der Website von Focus online, ist immerhin ein gut gemeinter Ansatz, obwohl Filme in Briefmarkengröße eher einen symbolischen Charakter haben. Zum journalistischen Service gehört es aber, in diese aktuellen Meldung online einen Link zu einer Webcam anzubieten. Man möchte es live brennen und qualmen sehen und vielleicht auch später noch einmal nachschauen, ob das Gebäude noch steht.

Regel: Multimedia-Elemente sollten möglichst barrierefrei verlinkt werden. Wer das nicht berücksichtigt, auch bei den Links, schließt gut fünf Prozent aller Surfer von seinen Angeboten aus, verärgert sie oder verlangt danach, die Sicherheitseinstellungen des Browsers neu zu konfigurieren. Wer zum Beispiel die Website der Warner Brothers verlinkt, sollte darauf hinweisen, dass diese mit einem sicheren Browser gar nicht angesehen werden kann. Man muss in einem solchen Fall nach Alternativen suchen. Links zu virtuellen Orten in der 3D-Welt Second Life können mit SLurl („location based linking in Second Life“) verlinkt werden. Der Nachteil: Viele Browser zeigen SLurl nicht an.

Regel: Postings im Usenet können zitiert und einzeln verlinkt werden.

Auch wenn die Newsgroups des Usenet heute nicht mehr so populär sind wie noch vor zehn Jahren, sind sie bei manchen Themen immer noch eine Quelle. Wer sich scheute, einen Link zum so genannten „Enthauptungsvideo“ aus dem Irak zu setzen, könnte ein Posting in der Newsgroup alt.religion.islam vom 11.05.2004 verlinken, in dem die damals verfügbaren Quellen genannt wurden. Userprofile, wie sie groups.google.com anbietet, können etwas über die Seriösität zitierter Personen aussuchen. Wer sich mit Internet-Folklore beschäftigt, kommt am berühmtem Kremvax-Hoax aus dem Jahr 1984 im Usenet nicht vorbei. Der Urheber Piet Beertema, der die sinnige domain godfatherof.nl besitzt, hat das Posting zwar auf seiner Website , man möchte aber gern auch das Original sehen – eine Zeitreise in das Internet, als es das World Wide Web noch nicht gab. Ein korrektes Zitat samt Link aus dem Usenet ist zum Beispiel: „Wau Holland schrieb am 05.02.1998 in der Newsgroup thur.test. ‚Dies ist eine kontextrekursive ungueltige Anmerkung‘.“

Wer über die kubanische Parteizeitung Granma berichtet und sich fragt, wem die Domain gehört, kann zum Beispiel einen Link zu einem Tracerouting-Service anbieten, der in Kombination mit einer Whois-Datenbank wie ARIN beweisen könnte, dass die Kommunisten in Havanna kanadischen Firmen offenbar mehr trauen als US-amerikanischen.

Links zu Buchtiteln sind dann problematisch, wenn sie damit für kommerzielle Seiten werben. Ein eleganter Ausweg ist, wenn es nur um die bibliografischen Angaben oder einen Autor geht, ein direkter Link zum Bestand einer Bibliothek, am einfachsten zu finden über die Katalogübersicht des Karlsruher Virtuellen Katalogs (KVK).

Wie mühsam es ist, einen Mainstream-Journalisten dazu zu bringen, das Internet ernst zu nehmen und in einem Online-Artikel einen Mherwert für die Leser zu schaffen, zeigt der Artikel Albrecht Udes im Zeit-online-Blog: „Sehr schade, wenn ZEIT online Artikel aus der ZEIT übernimmt und dabei die Zeit fehlt, auch simpelste externe Links herauszusuchen.“ Das wundert nicht: Professioneller Online-Journalismus ist anstrengender als Print. Ude schreibt über einen Text, der die Kennzeichnung von Lebensmitteln zhum thema hat: „Das Stück wimmelt nur so von zitierten Experten und Organisationen, die sicherlich viele Leser interessieren würden. (…) Wie kann so etwas in einem Onlinemedium unverlinkt bleiben? Es hat mich gerade (mitgestoppt) 36 Sekunden gekostet, auf diese Website der VZ HH zu kommen: Industrie mogelt bei Nährwertkennzeichnung – Wir decken die Tricks auf (Das kann man kaum als Recherche bezeichnen, das ist eine bessere Fingerübung).“ Aber das scheint für die meisten Journalisten schon zu aufwändig.

Der Unterschied zwischen Online-Journalismus und Blogs liegt tendenziell im Haltbarkeitsdatum der Links. Für ein Blog ist es nicht unbedingt wichtig, dass die Links nach einem Jahr noch funktionieren. Ein journalistischer Text im Archiv eines Online-Mediums, dessen Links ins Leere führen, ist ärgerlich. Beispiel: In einem Telepolis-Artikel des Autors über den „Erlkönig“ und dessen mythologischen Hintergründe sind nach sechs Jahren viele Links ungültig. Eine aktualisierte Version ergibt zum Teil ganz neue und andere Informationen. Das Problem ist prinzipiell unlösbar.

Regel: Links in journalistischen Artikel, die nicht nur tagesaktuell sind, sollten so gewählt werden, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sie auch nach längerer Zeit noch nutzen zu können. Eine Linksammlung zu einem Thema ist besser als ein einzelner Link.

Man kann eine Wette abschließen: Wer in fünf Jahren die Prinzipien des Online-Journalismus nicht beherrscht, immer noch keine Links setzt und sich nicht der direkten Konfrontation mit kritischen Lesern aussetzen will, der hat verloren. Das Gute wird sich durchsetzen. Wenn William Shakespeare Online-Journalist wäre, würde er König Richard III. heute laut rufen lassen: Einen Link, einen Link! Ein Königreich für einen Link!

„Webseiten infizieren PCs über Lücken in Adobes Reader“

Meldung bei Heise: „Webseiten infizieren PCs über Lücken in Adobes Reader“. By the way: Was sind eigentlich „Webseiten“? Schauen wir kurz bei Wikipedia nach:

„Das World Wide Web [ˌwɝːldˌwaɪdˈwɛb] (kurz Web, WWW oder deutsch: Weltweites Netz; wörtlich: web ‚Gewebe, Netz‘) ist ein über das Internet abrufbares Hypertext-System.“

Aha. „Web“ ist schlicht „Netz“. Was aber – um abzuschweifen – ist ein „Netzwerk“? Auch einfach: „net“ ist ein Synonym für „network“. Als guter dämnlicher Deutscher, der die eigene Sprache nur rudimentär beherrscht, kann man auf die Idee kommen, „network“ falsch und lautmalerisch ins Deutsche zurückzuübersetzen. Kein sehr dringlicher Vorgang, möchte man meinen. So wird aus dem Netz ein network, und aus dem wieder ein Netzwerk, womit wir endlich beim Denglischen und bei der „Administration“ (für „Verwaltung“) usw. angekommen wären. Warum einfach, kurz und klar, wenn es auch kompliziert, lang und denglisch sein kann.

„Webseiten“ ist eine krude Mixtur aus englisch „net“ und deutsch „Seiten“. Wenn schon, dann bitte mit Bindestrich. Web-Seiten. Dann ginge auch: Net-Seiten oder gar Network-Seiten. Machen wir weiter: Network-Pages, Netzwerk-Pages, Netz-Pages, Internet-Pages, Internet-Seiten, WWW-sites, network-sites, Websites. Letzteres hat sich einbürgert – als englisches Wort, dass wir getrost ins Deutsche übernehmen können, weil jeder weiß, was gemeint ist. Übrigens: Im Englischen gibt es kein Wort für „Fremdwort“.

Nun zu uns, Portables Document Format! McAffee schreibt: „The current vulnerability can be embedded in a PDF file and manipulated through Adobe JavaScript.“ Javascript? Das erinnert mich an den Satz: It’s not a bug, it’s a feature! Jeder sicherheitsbewusste Mensch surft selbstredend ohne Javascript und stellt das nur bei Bedarf ein – am besten mit NoScript.

„This exploit works for both browser-based and email attack vectors and affects the following Adobe products: Adobe Reader 8.1.1 and earlier versions, Adobe Acrobat Professional, 3D, and Standard 8.1.1 and earlier versions“.

Yeah. And it works with Windows, I presume. Im Heise-Forum übrigens wird für Windoof/Firefox der Foxit PDF Reader empfohlen. Ich kann das nicht bewerten, weil mein Rechner Windows-frei ist. Ich kann auch die Analyse bei iDefense Labs leider nicht lesen, ohne Javascript einzuschalten. Harhar. Aber die medienkompetenten Leserinnen und informierten Leser werden bei Bedarf eigenhändig und -mächtig weiterrecherchieren.

It’s the economy, stupid

Source: Parteispenden in Deutschland

Bekanntlich ist die Regierung ein Ausschuss der herrschenden Klasse. Oder, laut Kommunistischem Manifest: „Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.“

Wahr oder falsch? Den obigen Satz wird man in keiner deutschen Zeitung finden, er wird nicht im Radio oder Fernsehen gesagt werden und er wird auch nicht auf einer Website eines deutschen Mediums sein. Interessant, nicht wahr?

Welche gemeinschaftlichen Interessen gibt es denn, wenn einzelne Kapitalisten nur als Charaktermasken handeln, nicht jedoch aus persönlichen Gründen?

Ich schlage dazu folgende Quellen vor:

– Was fordert der Wirtschaftsrat der CDU und wer ist dort warum Mitglied?

– Parteispenden in Deutschland (Javascript erforderlich).

Und jetzt haben wir da noch die Tatsache, dass die herrschende Klasse nicht homogen ist, ja sogar in Details unterschiedliche Interessen hat, aber eben nur in Details. Im Prinzip geht es immer und ausschließlich darum, die Löhne und Steuern zu senken und die Profite zu erhöhen. (It’s the economy, stupid.) Alles anderes ist Feuilleton, also irrelevant.

Und jetzt diskutiert, was die Regierung de facto regieren kann, ob Neuwahlen etwas bedeuten und ob es ganz egal ist, welche Mitglieder im obigen Ausschuss der Beourgeoisie sitzen oder nur ein bisschen egal.