Trolle von der NSA

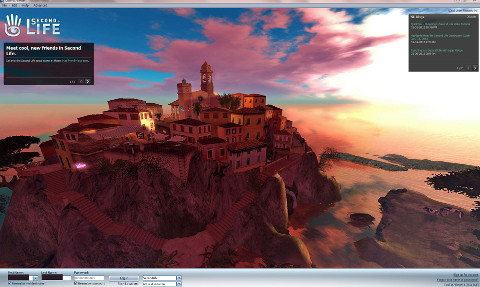

Der Screenshot zeigt eine NSA-Agentin in milieuspezifischer Verkleidung in Second Life.

NSA (via Snowden): „The FBI, CIA and the Defense Humint Service all have HUMINT operations in Second Life and other GVEs [„games and virtual environments“] and are very interested in forming a deconfliction and tippping group that would be able to collaborate on operations.“

Ars technica und weitere Quellen berichten; Time Tech behauptet sogar: „NSA and CIA Allegedly Tried to Recruit World of Warcraft and Second Life Players“. Die eigentliche Story stammt vom Guardian und von der NYT („Spies’ Dragnet Reaches a Playing Field of Elves and Trolls“, kostenpflichtig).

Fearing that terrorist or criminal networks could use the games to communicate secretly, move money or plot attacks, the documents show, intelligence operatives have entered terrain populated by digital avatars that include elves, gnomes and supermodels. (…) Because militants often rely on features common to video games — fake identities, voice and text chats, a way to conduct financial transactions — American and British intelligence agencies worried that they might be operating there, according to the papers.

Mich hat noch niemand angesprochen, obwohl mein Avatar bis an die Zähne bewaffnet ist und Führerqualitäten (Warlord 2.0) besitzt. Irgendwie wird das alles mittlerweile ziemlich irre.

Forever Young

[Auszug aus einem Chat-Protokoll]

[11:36 PM] [Burks‘ Avatar]: what do you think how much the Lindenlabs earn with the online shop monthly?

[11:37 PM] [a virtual friend]: its depend what you set for advertising

[11:37 PM] [a virtual friend]: the advertising is fucking expensive

[11:37 PM] [a virtual friend]: but you no need to do this if you decide its no necessity

[11:37 PM] [Burks‘ Avatar]: the tier of gor sims as about 80.000 US dollar montly or more

[11:38 PM] [a virtual friend]: one full sim is 400 RL $

[11:38 PM] [Burks‘ Avatar]: so the monthly income from gor for lindenlab would be something between 150.000 – 200.000 US dollar monthly including everyting

[11:38 PM] [a virtual friend]: homestead is 100

[11:38 PM] [Burks‘ Avatar]: 300 gor sims at the moment

[11:38 PM] [Burks‘ Avatar]: 200 full and 100 homestead

[11:38 PM] [a virtual friend]: 300×400 :)

[11:38 PM] [a virtual friend]: just from gor

[11:39 PM] [Burks‘ Avatar]: yes, but imagine uploading textures and buying things

[11:39 PM] [a virtual friend]: yes

[11:39 PM] [a virtual friend]: the tier is just little part of what they earn

[11:39 PM] [a virtual friend]: its much more

[11:39 PM] [Burks‘ Avatar]: but i am talking only about Gor

[11:39 PM] [Burks‘ Avatar]: so i think gor is the financial kernel of sl

[11:39 PM] [a virtual friend]: exactly

[11:40 PM] [Burks‘ Avatar]: because there is no other subculture with so many sims

[11:40 PM] [a virtual friend]: the SL owner is fucking millionaire lol

[11:40 PM] [Burks‘ Avatar]: but it is not sure if sl has a future

[11:40 PM] [Burks‘ Avatar]: because of the client

[11:40 PM] [a virtual friend]: its is the future dear

[11:40 PM] [a virtual friend]: will be changed

[11:41 PM] [a virtual friend]: there are coming new virtual tecnologies

[11:41 PM] [a virtual friend]: soon .. may be after 30-40 years the world will be virtual

[11:41 PM] [Burks‘ Avatar]: i agree

[11:42 PM] [Burks‘ Avatar]: but only a few people will agree

[11:42 PM] [a virtual friend]: may be it would be not SL. SA lot other c virtual world are in the net

[11:42 PM] [a virtual friend]: but this is the future

[11:43 PM] [a virtual friend]: its more and more people live virtual life. The young people stay infront the computers now .. they dont play outside on the street as we did when we were kids

[11:43 PM] [a virtual friend]: this is the future

[11:43 PM] [a virtual friend]: and honestly i like it :)

[11:43 PM] [Burks‘ Avatar]: lol

[11:44 PM] [Burks‘ Avatar]: i hope i will be able to use a computer and to recognize the monitor when i will be 80 or 90 and need to stay at home

[11:44 PM] [a virtual friend]: the virtual world is giving also to the old ppl this wonderful posibility to feel themself young again :P

Mali, Medien, Biedermeier und der Neo-Imperialismus [Update][II. Update] [III. Update]

Ein deutscher Journalist berichtet über Mali.

Ich glaube fest daran, dass wir in einer Epoche leben, die politisch und kulturell dem Biedermeier ähnelt, ein Zeitalter der Restauration, gut beschrieben mit den Etiketten „hausbacken“ und konservativ. „Als typisch gilt die Flucht ins Idyll und ins Private.“ Die Partei der Grünen ist der politische Arm des deutschen Biedermeier.

Die Medien sind ein Teil dieser Restauration. Ich frage mich manchmal, was in den Köpfen der Mainstream-Journaille vorgeht (ob überhaupt etwas vorgeht), wenn nur noch das Propaganda-Neusprech der Herrschenden und deren Lobbyisten übernommen wird, ohne auch nur eine Millisekunde die Hintergründe zu recherchieren.

Aktuelles Beispiel: die Berichte über die Intervention Frankreichs in Mali. Zeit online demonstriert sozusagen das „Maximum“ an Kritikfähigkeit, obwohl der Artikel noch viel weniger aussagt als Wikipedia zum Thema:

Diese Operation werde so lange dauern wie nötig. Er sei damit dem Hilfeersuchen des malischen Präsidenten Dioncounda Traoré nachgekommen, der Frankreich um militärische Unterstützung gebeten hatte. Hollande begründete, es gehe um die Existenz dieses „befreundeten Staates, um die Sicherheit seiner Bevölkerung und die unserer Landsleute dort“. Mali sei einer „Agression von terroristischen Elementen aus dem Norden“ des Landes ausgesetzt, deren „Brutalität und Fanatismus“ bekannt seien..

Ach?! Man vermutet irrig, ernst zu nehmende Journalisten würden jetzt nachprüfen, wer welche Interessen vertritt und ob die Propaganda des französischen Präsidenten wahr ist oder eben nur Propaganda. Aber nein, kein Wort! Das war’s schon mit der Recherche.

Es ist noch viel schlimmer. Die deutschen Medien haben sich angewöhnt, bei ausnahmslos allen neo-imperialistischen Kriegseinsätzen von „Hilfe“ oder „Hilfstruppen“ zu sprechen. Das Goebbelsche Propagandaministerium ist gar nicht nötig, die machen das freiwillig. Das Ministerium für Wahrheit lässt grüßen.

Die USA „helfen“ dem Irak, Deutschland „hilft“ in Afghanistan und jetzt auch in Mali, England „hilft“ Syrien, Frankreich „hilft“ Lybien und Mail. Wie schon in der Vergangenheit: Die USA „helfen“ weitweit, von Chile bis Grenada, damit dem Guten, Schönen, Wahren und den westlichen Werten zum Sieg verholfen werde – und natürlich ganz uneigennützig.

Gehts noch? Es fehlt nur noch, dass die Bundeswehr dem Entwicklungshilfeministerium unterstellt wird.

Guckst du bei Wikipedia: „Als Imperialismus (…) bezeichnet man das Bestreben eines Staatswesens oder dessen Anführers, seinen Einfluss auf andere Länder oder Völker auszudehnen, bis hin zu deren Unterwerfung und Eingliederung in das eigene Umfeld. Dazu gehört eine ungleiche wirtschaftliche, kulturelle oder territoriale Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten.“

Welches dieser Kritieren trifft nicht auf die französishen Militärintervention in Mali zu? Geschenkt, dass es heute gegen „Islamisten“ und „Terroristen“ geht. Das war schon immer so. Früher trugen die eben andere Namen. Warum zum Teufel hat kein Journalist den Mumm, hier klare Worte zu sprechen und das Ding beim Namen zu nennen? Feige, schleimige, obrigkeitshörige Bande!

Zugegeben, Mali interessiert niemanden. Arme Neger da unten. Timbuktu kennt man von Karl May, war schon zu Zeiten des Löwen der Wüste Marabut eine unruhige Gegend, was bis heute anhält. Ach ja, war da nicht was mit den Tuareg?

Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Themen selbst zu recherchieren, wenn es mich interessiert. Nach einer halben Stunde im Internet habe ich meistens mehr erfahren als wenn ich eine deutsche Zeitung lese.

Vor zehn Jahren fasste BBC die Lage in Mali zusammen: Das Land hat nichts zu bieten ausser Gold. Und wer schürft da heute? Warum sind die Franzosen so daran interessiert, dass alles so bleibt wie es ist? „Umfangreiche Prospektions- und Förderungslizenzen an ausländische Investoren, wie Randgold Resources, waren für die große Steigerung der Fördermengen verantwortlich“. „Headquartered in Jersey, Channel Islands.“ Nun kommen wir der Sache schon näher.

The company’s Tongon mine in Côte d’Ivoire poured its first gold in November 2010. Randgold’s latest mine, Gounkoto, south of Loulo, delivered first ore to the Loulo plant in June 2011. Randgold is fast-tracking Kibali in the Democratic Republic of Congo, where construction is underway. The first full year of production is planned for 2014. In 2009 the company acquired a 45% interest in the Kibali project, which stands at 10 million ounces of mineral reserves and is one of the largest undeveloped gold deposits in Africa. Randgold also has a major project at Massawa in Senegal and an extensive portfolio of organic growth prospects, supported by intensive exploration programmes in Burkina Faso, Côte d’Ivoire, DRC, Mali and Senegal.

Ein weiterer Minen-Konzern, der in Mali operiert, ist Avnel Gold. Die sitzen – Überraschung! – auch auf einer Kanalinsel. „Subsidiaries of the Company maintain corporate offices at London, England and Bamako, Mali.“ Auf der Website kann man mehr lesen:

Since 1996, foreign mining companies have increased gold mining operations in the country following the discoveries of large gold deposits such as Sadiola Hill, Yatela, Morila, and Mali has become a major Sub-Saharan gold exporter with approximately $672 million in gold exports in 2003, ranking second after cotton exports. Deposits of copper, tin, bauxite, iron ore, manganese, uranium and diamonds can be found in the country but only gold and phosphate are actually mined. Total gold production has significantly increased on an annual basis and in 2002 amounted to 55.6 tonnes. Mali is the third largest gold producing country in Africa, behind South Africa and Ghana.

Hübsches Detail am Rande: The Kalana Mine and Permit was historically owned by a Malian State company (Sogemork) with exploration and mine construction supported by Russian financial and technical aid. The mine operated for a few years until it was put on care and maintenance on the break up of the Soviet Union in 1991.

Auch wenn ich jetzt die wohlwollenden Leserinnen und geneigten Leser mit Details nerve: Ich habe den Geschäftsbericht 2012 von Randgold gelesen. Das ist ein Konzern, der in vielen Staaten Afrikas Minen unterhält. Der Staatshaushalt Malis (und die Minister) leben von den Steuern der Minen-Konzerne; wie das funktioniert, kann man bei Avnelgold nachsehen:

Avnel is the holding company for Avnel Cayman and the subsidiaries thereof which own and operate the Kalana Gold Mine and Concession (…) Avnel Cayman, a wholly-owned subsidiary of Avnel, is itself a holding company whose principal asset is an 80% interest in SOMIKA. Pursuant to an operatorship agreement, Avnel Cayman earns fees as the operator and manager of SOMIKA’s mining and exploration activities.

Noch in den frühen neunziger Jahren gehörten die Minen in Mali dem Staat. Dann griff die Weltbank ein, um dem schrankenlosen Kapitalismus und dem Freien Markt(TM) zum Durchbruch zu verhelfen. Alles wurde „privatisiert“: Das bedeutet das Gegenteil vom dem, was im deutschen Grundgesetz unter „Vergesellschaftung der Produktionsmittel“ formuliert ist.

So. Jetzt weiß das Publikum genug, um sich ein eigenes Bild zu machen und selbst zu entscheiden, welche Gründe die Franzosen und andere Imperialisten bewogen haben mögen, in Mali militärisch zu intervenieren. Wenn ihr das nicht rauskriegt, dann fragt doch die Anhänger der Glaubensgemeinschaft Freier Markt(TM).

[Update] Titel bei SpOn: „Deutschland will Frankreich in Mali helfen“.

[II. Update] Spon: „Daneben verfolgt Paris aber auch wirtschaftliche Interessen.“ Ach ja. Und wobei „hilft“ Deutschland dann?

[III. Update] Telepolis: „Frankreich sichert Uranminen in Niger mit Spezialeinheiten“

Torvaldsland

Ja, mein Avatar läuft da in der eisigen Landschaft herum, immer auf der Hut, ob Feinde in der Nähe sind….

Torvaldsland (noun): cruel, harsh, rocky land located northwest of the Hrimgar Mountains, above the Northern Forests and below the Polar Plain with which it shares the shores of the Artic Sea. Area commonly taken to start with the thinning of the great forest trees northward; it is northwest up the coast from the Vosk delta. The Skerry of Einar, by the Rune-Stone of the Torvaldsmark, marks the boundary of the Torvaldsland and the south. The Stream of Torvald, a current, moves eastward to the coast and then north; like a broad river in the sea, pasangs wide. The temperature is warmer than the surrounding water and helps warm Torvaldsland, without this current the people couldn’t live. Torvaldsland is a cruel, harsh, and rocky land with little arable soil. Though not treeless, it is a bleak land. Ka-la-na and temwood cannot grow there and are highly prized. The men are used to the cold and accustomed to war and the labor of the oar and are seasmen, traveling in their oared Serpent ships in search of parsit fish. The Torvaldslanders are fierce and aggressive warriors, preferring the great axe as their weapon. They hold to old gods, like Odin and Thor, and are much like the Vikings of Earth.

(Book 9: Marauders of Gor, pages 55-56)

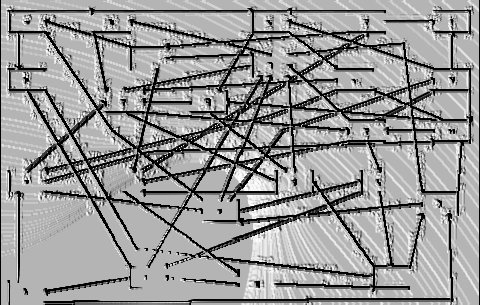

Tunnel-Editor 2.0 (Update)

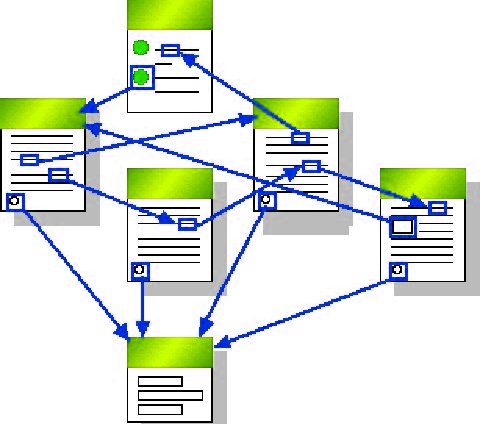

So sieht es aus, wenn man das Menu des Second-Live-Viewers Phoenix im Editor-Modus für Objekte vor sich hat: Die Polygone, die weiß markiert sind, habe ich selbst gebaut, hier u.a. ein unterirdisches Tunnel-System derjenigen Sim, auf der ich Administrator-Rechte habe.

Update: Ich hatte vergessen, dass ich auch einen Screenshot habe, wie das dann aussieht, wenn ein Avatar durch die Tunnel läuft:

Avatar: It’s the one with the blue people

Ich habe mir das Spiel Avatar passend zum Film besorgt. „Avatar Points Way to Future of Movie Games“, sagt Wired ganz richtig. Ich finde die schnodderige Art, wie US-Amerikaner manchmal etwas beschreiben, ganz amüsant, wie etwa Wired schon im November 2009 unter der Überschrift „Taking Revenge on Dangerous Plants in Ubisoft’s Avatar“ („Rache an gefährlichen Pflynzen nehmen“, har har): „it’s the one with the blue people“. Genau, der Film mit den blauen Leuten. Weiß jeder gleich, was gemeint ist.

Wer den Film mag, wird begeistert sein. Ich bin aber an derartige Spiele, die hart an der Grenze zum Ego-Shooter sind, nicht gewöhnt; ich muss mich erst wieder einfinden. (Doom habe ich vor rund 15 Jahren gespielt – noch unter DOS.) In Second Life bzw. Gor herumzuballern ist anders, kommunikativer, individueller und man bestimmt die Story selbst. Aber das Ambiente von Avatar stimmt einfach. Bin gespannt auf das nächste Level…

Eine rote Linie, die jeder beachten muss

Tagesschau.de: „Das Internet wird in Birma, China, Iran, Nordkorea, Turkmenistan und Vietnam weltweit am schärfsten zensiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der US-Universität Kansas, aus der die Fachzeitschrift „GeoJournal“ zitiert.“

Natürlich ist tagesschau.de zu blöd oder zu faul oder zu feige („öffentlich-rechtliche Anstalt„) , irgendwelche Links zu setzen, etwa zu dem zitierten Professor Barney Warf. Witzig ist hingegen die Kreiszeitung – Böblinger Bote (whois): „Der Download des Warf-Artikels ‚Geographies of global Internet censorship‘ (Geografien der globalen Internet-Zensur) in ‚GeoJournal‘ ist nur für Abonnenten oder per Einmalzahlung einer Gebühr möglich“ mit dem Hinweis: „Download des Artikels, PDF, 1 MB, 34 Euro“. Vierunddreissig Euro. Das ist doch mal ein Geschäftmodell einer deutschen Zeitung! Es bezieht sich aber auf springer.com, wo das pdf eben so viel kostet – immerhin kein Surplusprofit…

Das abstract bei springer.com lautet: „More than one-quarter of the planet’s population uses the Internet today, although access to it is highly uneven throughout the world. While it is widely celebrated for its emancipatory potential, many governments view the Internet with alarm and have attempted to limit access or to control its contents. This project seeks to provide a comprehensive, theoretically informed analysis of the geographies of Internet censorship. It begins by clarifying the reasons, types, extent of, and opposition to, government limitations of Internet access and contents. Invoking an index of censorship by Reporters Without Borders, it maps the severity of censorship worldwide and assesses the numbers of people affected, and using the Freedom House index, it correlates political liberty with penetration rates. Second, it explores Internet censorship at several levels of severity to explicate the multiple means through which censorship is implemented and resisted. The third part offers a moral critique of Internet censorship via a Habermasian interpretation of cyberspace as the closest real-world approximation of an ideal speech situation. The summary notes the paradox of growing e-government and continued fears of an expanded domain of public discourse.“

Das bringt es sehr schön auf den Punkt. Es ist ein Paradoxon, dass Regierungen von „E-government“ reden und gleichzeitig das Internet zensieren und den Diskurs der Bürger dort fürchten. Deutschland und seine German Intenet AngstTM sind das beste Beispiel. Die Vorratsdatenspeicherung. Der AK Vorrat schreibt in einen offenen Brief an den Innenminister:

„Die Zulassung einer Vorratsdatenspeicherung wäre – wie Sie es selbst formuliert haben – ein großer Dammbruch auf dem Weg in die Überwachungsgesellschaft. Die globale Speicherung von Daten allein für eine mögliche künftige staatliche Verwendung würde allmählich alle Lebensbereiche erfassen, denn die vorsorgliche Protokollierung personenbezogener Daten ist für den Staat stets und in allen Bereichen nützlich. Wenn dem Staat die permanente Aufzeichnung des Verhaltens sämtlicher seiner Bürger ohne Anlass gestattet würde, würden schrittweise sämtliche Lebensbereiche in einer Weise registriert werden, wie es selbst unter früheren totalitären Regimes wie der DDR undenkbar war. Sicherlich wollen Sie nicht, dass der Staat ‚kurzfristig‘ erfassen lässt, wo Sie sich aufhalten, welche Bücher Sie lesen und mit wem Sie den Tag über sprechen und verkehren? (…) Leider übernehmen Sie damit unbesehen die Behauptung maßloser Innenpolitiker, man brauche insbesondere bei Pauschaltarifen („Flatrates“) eine Protokollierung jeder Verbindung, um Straftaten verfolgen zu können. Gerade weil Union und Polizeifunktionäre eine durchsichtige Kampagne für eine neuerliche Aufzeichnung aller Verbindungen betreiben, ist es wichtig, dass wir die Argumente dieser Kampagne widerlegen, anstatt sie als „berechtigte Einwände“ zu bestätigen.“

Von so einem heuchlerischen Kerl lass ich mir nicht über Datenschutz erzählen. (Dieser Kommentar bei Heise sagt alles.)

Jetzt aber noch einmal tagessschau.de über die Studie zur Zensur des Internet:

„Warf führt Deutschland in der Kategorie ‚unzensiert‘, macht allerdings zwei Einschränkungen: Kinderpornografische Seiten und Inhalte, die rassistisch oder neonazistisch sind, werden blockiert. So sei es etwa mit Google in Deutschland nicht möglich, nach historischen Objekten mit NS-Symbolen zu suchen. Grundlage dafür ist ein Gesetz, das die Holocaust-Leugnung in Deutschland unter Strafe stellt. Anders ist das in den Vereinigten Staaten: Wer dort die systematische Ermordung von Juden verharmlost oder negiert, kann sich auf das Grundrecht auf Meinungsfreiheit berufen.“

Da irrt der gute Mann natürlich – in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist das Internet zensiert. In Deutschland kostümiert sich die eben nur als Jugendschutz.

She Urt of Gor

Und nun zu etwas ganz Anderem. Das ist eine so genannte She Urt in Gor, einer der möglichen weiblichen Charaktere eines Rollenspiels in Second Life.

„She-urts: (noun; short for ’she-urts of the wharves‘) homeless free girls – runaways, vagabonds, orphans, etc. – who live near the canals in port cities, surviving by scavenging, begging, stealing, and sleeping with paga attendants; they sleep wherever they find space, and usually wear a brief tunic instead of Robes of Concealment. I think it takes a very special, flexible individual to want to take on this role at all.“

Dieser süße Avatar spielt übrigens meine „Schwester“ in Gor.

Jede blamiert sich so gut wie sie kann

Die taz ist mittlerweile Comedy-reif, wenn es um das Internet geht: „Twitter wird sich relativ schnell erledigt haben“, behauptet die taz-Chefredakteurin Ines Pohl in einem Interview mit dem MediumMagazin.

Annette Milz (kein Wikipedia-Eintrag, offenbar irrelevant), die Chefredakteurin des MediumMagazins, kommentiert erbost im taz-Blog: „Hallo, dass die ‚taz‘ ein Interesse daran hat, das mediummagazin-Interview zu dokumentieren, verstehe ich. Dass Ihr allerdings das komplette Interview ohne Rücksprache und Genehmigung publiziert finde ich alles andere als lustig.“

Wie reagiert die taz? Sebastian Heiser antwortet: „Danke für den Hinweis. Ich betreue dieses Blog und hatte das Interview abgetippt und online gestellt, ohne dies mit dem Medium Magazin oder mit Ines Pohl abgesprochen zu haben. Dies hatte ich bisher regelmäßig mit ihren Interviews so gemacht, weil es mir nach meiner Beobachtung üblich schien, dass Interviews von der interviewten Person auf ihrer Webseite online gestellt werden.“

Ach ja? Die taz klaut Interviews in anderen Medien und stellt sie bei sich auf die Website? Sehr hübsch. Was sagt denn Johnny Eisenberg dazu? „Nach meiner Beobachtung“ als „Recherche-„Methode auszugeben – kein sehr überzeugendes Argument vor Gericht.

Es geht weiter: „Kann man das nicht mal als Anschauungsbeispiel für angemessenes Verhalten an die Kollegin Eva Schweitzer schicken?“ kommentiert jemand, muss aber sogleich feststellen: „Leider ist der Link zum Medium Magazin falsch gesetzt, man landet auf einer taz-Seite.“

Das scheint mittlerweile korrigiert worden zu sein. Wieviel Arbeitszeit ist jetzt draufgegangen, bis es der taz gelang, einen Link ins Internet zu setzen? Avanti dilettanti! „Es gibt bei der ‚taz‘ durch die gewachsenen Strukturen ganz viele Entscheidungsebenen, die sehr zeitaufwendig sind ,“ sagt die neue Chefredakteurin im Interview (das MediumMagazin benutzt die alte Rechtschreibung, vielleicht liegt das an den aufwändigen Entscheidungsebenen dort.).

Und nun zu Twitter. „Ich habe einen Account, aber ich twittere nicht,“ gibt Pohl zu. Ja, rund 13 Millionen Menschen auf der Welt geben zu: „Ich habe einen Account bei Second Life, aber ich nutze ihn nicht.“ So what?

Aus „journalischer Sicht“ sei Twitter „schlichtweg albern.“ Das ist albern – und naiv. Twitter funktioniert wie SMS per Internet. Aus journalistischer Sicht sind SMs natürlich „schlichtweg albern“ – oder eben auch nicht. Mit Twitter ist es wie mit Beton (um eine eingängige Werbephrasen zu wiederholen): Es kommt darauf an, was man draus macht.

Die taz will offenbar um’s Verrecken ein Holzmedium bleiben und ihre Leserschaft weiterhin bei den Internet-Ausdruckern suchen. Nicht mein Problem, aber ich werde dann sicher noch im nächsten Jahrzehnt einen Nachruf schreiben können.

Upate: The Guardian: „Twitter is not an alternative to journalism. The role of the journalist changes from a gatekeeper of information to a gatewatcher. In case of an event or a catastrophe it might be his role to curate the live stream of Twitter and social media platforms. So he is still fact-checking.

„Newspapers are not good for news anymore,“ said Hartley – and Mecklenburg agreed. „It is more about the editorial voice.“

Hartley added: „You should be sceptical about Twitter, but you should be sceptical about your newspaper as well.“

I left Gor and stay away from the Oasis of Sand Sleen

Gestern habe ich die virtuelle SL-Welt Gor verlassen und mein Experiment Gor zeitweilig beendet. Wenn es am Schönsten ist, solte man aufhören. Neun Monate sind erst einmal genug. Ich weiß alles und es wiederholt sich jetzt nur noch. Aber zum Schluss gab es noch eine wunderschöne Intrige gegen mich, ähnlich wie vor einigen Jahren im DJV. Ich wurde aus meiner virtuellen Heimat Oasis of Sand Sleen vertrieben, weil ein paar dämlich Nasen mein Erfolg nicht passte und der Sim-Besitzer „Guru“ sich erpressen ließ und nicht Manns genug war, sich gegen die Intriganten durchzusetzen. Ein etwas komisches Gefühl hatte ich schon, denn zwölf „Sklavinnen“, die ich „besaß“, hinter sich denen reale Menschen und deren Spielspaß verbergen, rennen jetzt ohne Schutz und hiflos herum und werden vermutlich bald gekidnappt und gebrandmarkt werden.

Ein Fazit kann ich schon ziehen: Es ist nicht anders als im realen Leben. „Rollenspiel“ ist nicht wirklich ernst gemeint, denn niemand kann so einfach aus der „Rolle“ fallen und zum Beispiel einen „Obersklavenhalter“ spielen oder bewaffnete Amazone, wenn der reale Charakter gar nicht dazu passt. Und einen Kerl, der in Gor eine Frau spielt, erkenne ich auch recht schnell. Auch die empirische Verteilung der Charakter sie wie im wirklichen Leben: Zwei Drittel sind Opportunisten und Feiglinge, die Idiioten überwiegen, ein paar wenige sind Idealisten, und in Gor kommen noch eine Menge Leute dazu, die vermutlich nicht ganz richtig im Kopf sind und unter ärztliche Aufsicht gehörten. Aber zum Glück bleibt das, was sie tun, nur vituell, und das ist auch gut so.

Nein, Gor ist nicht jugendfrei, aber zum Glück wissen das die hiesigen schmallippigen Jugendschutzwarte nicht, sonst wären Gor und Second Life schon längst verboten und man sähe nur ein Warnschild vor www.secondlife.com. Vorsicht, Sex und brutale Gewalt! Wenn ich meine Artikel fertig und publiziert habe, wird es bei jedem Amokläufer dann heißen: Man fand den Second-Life-Clienten auf seinem Rechner, er hat bestimmt vorher Gor gespielt.

Irgendwie bin ich gut darin, Leute zu etwas zu überreden. Die bildhübschen Sklavinnen kamen zuhauf, um sich zu unterwerfen und virtuell alles zu tun, was ich wollte. Ja, auch Cybersex. Ich galt als orthodoxer Goreaner, den man zu allem befragen konnte, obwohl ich nie auch nur einen dieser 26 Schundromane ganz gelesen habe. Wozu gibt es Google. Wer Erfolg hat, dem folgen die Neider und die Niedertracht auf dem Fuße. Die „Nachbarn“ in Gor, in „Wastelands in Sand Sleen“, versuchten alles, um mich aus dem Weg zu räumen, sie schickten mir sogar einen Killer auf den Hals. Vergeblich, sie kriegten mich nicht klein. Irgendwann fälschten sie sogar private Nachrichten und schickten sie zum Besitzer des Areals. Das geht leider in Second Life sehr leicht. Und sie drohten damit, das Areal zu verlassen – und ihnen gehörte die Hälfte des Marktes, die Einnahmen in Form von Lindendollar bringt. Und das gab den Ausschlag mich hinauszuwerfen.

Ich muss zugeben, dass ich ein wenig stolz darauf war, dass ich danach von Angeboten, „Head Slaver“ zu werfen, nur so überschüttet wurde. Wollt Ihr wissen wo, Goreaner? In Treve, Ushindi, Teletus, Olni, Sardar, Bosk Woods, Sulport, Zamora! Ich aber sage Euch, meidet bloß die Oasis of Sand Sleen! Und wenn ich aus meinen umfangreichen virtuellen goreanischen Kaderakten plaudern soll, dass fragt mich nur. Stay away from the Oasis of Sand Sleen and Wastelands of Sand Sleen!

Heute war ich wieder in Second Life (Bild unten). Gefällt mir immer noch. Demnächst mehr.

Nachtrag: Die Kommentare stellen noch mehr klar.

Talunas von Gor

Wie im letzten Jahr schon angekündigt, lerne ich Second Life gerade von einer ganz anderen, neuen Seite kennen, die normalen Nutzern komplett verschlossen ist. Ich schrieb: In „Gor“ findet ein kompliziertes und oft sexuell konnotiertes Rollenspiel statt: „Gor, the Counter-Earth, is the alternate-world setting for John Norman’s Chronicles of Gor, a series of twenty six novels that combine philosophy, erotica and science fiction.“

Hier zwei erste Eindrücke. Auf dem obigen Bild begegnet mein Avatar (mit Schwert und Langbogen) zwei Talunas – oder auch Panther Girls genannt. Diese Begegnung endete für meinen Avatar beinahe tödlich – auf den mehr als 100 Gor-Regionen können Avatare „umgebracht“ werden. Über die „Panther“: „They construct their own camps and shelters, each band claiming a certain territory. Usually to join an established band, you must fight and kill an existing member. Panther girls live primarily by hunting though they also engage in slaving and trade. Panther girls are considered outlaws and subject to the same penalties as male outlaws, though more often than not a captured panther girl will be enslaved rather than killed. Thus, the cities are not safe for them and they must remain in the forests. (…) Panther girls are arrogant and proud, having little respect for anyone besides themselves. They despise female slaves and will treat them with great cruelty. They hate free women as well regarding all non-panther girls as weak and worthless.“ Hier übrigens einige sehr deutliche Worte zum Frauenbild von einer „Goreanerin“: „Musings from a Gorean Feminist: Gor is so Stupid“. Und hier: „One of the most askes questions: is Gor about discriminating women?“.

Das untere Bild zeigt das Dorf Kargash auf der gleichnamigen Sim (Region).

Geistiger Dünnschiss und Gülle in Mogelpackung

Ein sehr geschätzer Kollege (keine Ironie!) schrieb mir heute morgen: „als Blogger bist Du ja noch so einigermaßen zu ertragen. Aber Deine derzeitige ‚Second Life Märchenstunde‘ ist mal ganz diplomatisch ausgedrückt geistiger Dünnschiss. Und da wunderst Du Dich noch, dass Dir diese Gülle keiner abgekauft hat.“

Recht hat er – aber keine Ahnung. Text und Fotos sind nicht besser oder schlechter als andere Fotostrecken, Bilderserien und pseudojournalistische Berichte über die „Gesellschaft“ in anderen großen Medien, die bekanntlich allesamt nur für die Klickraten gedacht sind. Und halt: Meine Fotos aus Second Life sind erheblich besser als die, die man zur Zeit auf deutschen Websitea finden kann. Man schaue sich nur die grottenmäßigen und statischen Fotos bei der Süddeutschen an, die ein nettes Interview mit Second-Life-Gründer Philip Rosedale illustrieren sollen. Ja, ich hatte irrig gedacht, originelle Bilder würden jemanden interessieren. Aber weit gefehlt: Stattdessen kommt immer Mogelpackung in 3D in Telepolis über ExitReality, eine 3D-Erweiterung für enen Browser. Das Thema wurde auf Burks‘ Blog schon im September behandelt. Taglinger formuliert über „Second Life, der müden Stehparty, die viel verspricht, aber wenig hergibt.“ Lieber Kollege, du hast keinen blassen Schimmer (und vermutlich auch keinen Avatar, der länger als zehn Minuten inworld war).

Nehmen wir einmal zur pädagogisch wertvollen Erläuterung die Entwicklung des World Wide Web: Wer hat es vorangetrieben? Wer hat die fortgeschrittensten und gleichzeitig fiesesten Features eingesetzt? Wer hat zuerst Nutzer ausgespäht und den Boden für die Kommerzialisierung bereitet? Wer ist immer die technsiche Avantgarde gewesen, wenn es um Kopfkino geht? Richtig – im bigotten Mediendiskurs Deutschland will es niemand so recht aussprechen, aber jeder weiß es: Die Porno-Industrie. Wer sich bei diesem Thema in Second Life nicht auskennt, sollte sich einfach ruhig in den Wohnzimmersessel setzen und ein Jahr lang die Klappe halten.

Warum ein Jahr? Ganz einfach: Weil ich hier und heute einen neuen Medienhype über Second Life im Frühjahr 2010 prophezeie. Ihr könnt mich gern darauf ansprechen, wenn ich bis dahin nicht nach Santa Marta (Landschaft, Geschichte, schöne Frauen, Musik), Dangriga (Karibik, Musik), Tarabuco (Landschaft, Indios), nach Puerto Ayacucho (Urwald, schöne Frauen) oder nach Coro (Architektur, schöne Frauen, Geschichte, Musik und Tanz, Politik) ausgewandert bin, weil ich das hiesige Gefasel einfach nicht mehr ausstehen kann. Aber ich schweife ab.

Im Herbst 2009 kommt der nächste technische Spring in Second Life. Wer etwas davon im Beta-Stadium sehen will, schaue sich bei YouTube „Second Life 2.0“ an oder „Battle Tech 2.0“ (Sound nicht vergessen!). Avatare und Ambiente werden dann fast fotorealistisch sein. Einen ersten Eindruck soll auch der obige Screenshot eines schwedischen Künstlers mit dem Pseudonym „Master Epsilon“ verschaffen. Ich habe mit ihm von Avatar zu Avatar gechattet: Seine (hier nicht, aber in Second Life schon) pornografischen Fotos von Avataren, die es live so erst in einem Jahr geben wird, sind nicht nur technisch, sondern auch ästhetisch sehr anspruchsvoll. Wer von einer „müden Stehparty“ redet, hat auch heute schon einfach nicht hingeschaut und vor allem – weil es in Second Life primär um Kommunkation geht – nicht hingehört.

Jean Linden

Gestern habe ich Jean Miller (Avatarname: Jean Linden) live erlebt. „She is responsible for driving the evolution of the rapidly growing international community of residents of Second Life.“ Miller sprach über die Mögichkeit wissenschaflticher und pädagogischer Konzepte in 3D-Welten – was in Deutschland bei den verschnarchten Medien „Perlen vor die Säue geworfen“ bedeutet. Wenn sie über „Kinderpornografie in Second Life“ geredet hätte, wären natürlich viel mehr Journalisten gekommen. Interessant sind übrigens auch Millers Thesen über den Medienhype Second Life. Die Veranstaltung fand im Hilton statt und wurde organisiert von der Berliner Firma Second Interest AG..

Virtuelle Affäre

Die wohlwollenden Leserinnen und geneigten Leser dieses onlindedurchsuchungsfeindlichen und Second-Life-freundlichen Blogs werden sich gelangweilt haben angesichts der Sau, die durchs mediale Dorf getrieben wird. FAZ.net: „Ein Paar aus Cornwall nämlich hat sich scheiden lassen, weil der Gatte fremdging – nicht realiter, sondern in Person seines Avatars, der angeblich einer Second-Life-Sexbombe verfallen war.“ Gulli: „Ein Ehepaar aus der britischen Grafschaft Cornwall hat sich scheiden lassen, weil der Ehemann Dave Pollard mit seinem Avatar im Online-Spiel Second Life einen Seitensprung hatte. Die Ehefrau Amy Taylor ertappte ihren Mann in einer äußerst folgenschweren Situation: Dave Pollard vergnügte sich mit einer Online-Prostituierten in der Welt von Second Life.“ Heise: „Im Februar 2007 habe die Ehefrau ihren Gatten dann aber das erste Mal mit dem Avatar einer Online-Prostituierten erwischt, heißt es, und daraufhin einen virtuellen Privatdetektiv engagiert. Damals sei es noch zu einer Versöhnung gekommen. Seit April dieses Jahres soll ihr Mann zudem eine weitere Damen-Bekanntschaft haben, mit der sie ihn auf dem virtuellen Sofa plauschend ertappt hatte.“

Man merkt schon, dass sich die Medien noch nicht einmal auf den Sachverhalt einigen können. Ich habe mir deshalb die britischen Quellen angeschaut, weil die deutschen bekantlich aus Angst des Redakteurs vor dem Link ihre Quellen nicht verlinken: The Times titelt lustig: „Oh Dave, sex with you in cyberland is unreal“ und schreibt: „I know it’s easy to make jokes about people who live out their fantasies online via geeky computer games that function as alternative worlds. David Pollard and Amy Taylor are, or rather were, one such couple. They are getting divorced because Taylor, 28, caught Pollard, 40, having an online “relationship” with a cartoon person, or avatar, and found the pain of cyber-infidelity too hard to bear.“ Und so weiter.

Der Plot ist nicht neu. Im August 2007 hat ihn das Wall Street Journal schon einmal abgefeiert: „Is This Man Cheating on His Wife?“ Die Story ist hübsch erklärt und bebildert und fast identisch. Ich hatte sie in meinem Telepolis-Artikel „Einsame Herzen 2.0“ verlinkt..

Wie an den Screenshots unzweifelhaft zu erkennen ist, gvibt es in Second Life einen Markt für Privatdetektive, die „Scheidungssachen“ bearbeiten. Mein Avatar hat auch eine dieser wenigen Detekteien. Ungefähr ein oder zwei Mal im Monat bekomme ich einen Auftrag, einen männlichen Avatar zum Cybersex zu verführen und einen Beweis-Screenshot der Auftraggeberin vorzulegen. Da ich genug Kontakte zu bildschönen Cyberhuren habe, die das als Lockspitzel für meine virtuelle Agentur gern erledigen, verdiene ich im Durchschnitt zwei bis vier reale Euro pro Auftrag. Ich kann mich jedes Mal kaputtlachen und hätte auch einschlägige Screenshots beizutragen, wenn mein Rechner mit dem Archiv nicht zur Zeit beim Landeskriminalamt stünde.

Man fragt sich natürlich, warum die Geschichte ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Vermutlich ist das einfach Zufall. Man wird zum Zyniker, wenn man sieht, warum welche Meldungen durch die Mainstream-Medien gejagt werden. Von Aufklärung oder Hintergrund-Recherche keine Spur. Ohnehin wurde alles von den englischen Zeitungen abgeschrieben und nichts selbst recherchiert. Der einzige Lichtblick ist ein nachdenklicher Kommentar auf Welt Online: „Bald machen dreidimensionale Projektionen von Menschen die Anwesenheit in ‚Fleisch und Blut‘ entbehrlich: beim Flirten, Debattieren, Therapieren. Die Existenz im Netz bekommt etwas Fluides: Sehnsüchte können unmittelbar und zunehmend gefühlsecht gelebt werden. Dennoch: Wer seine Träume uneingeschränkt nachgeht, muss Treue bald altmodisch finden. Ähnlich wie bei der Flucht in Drogen, erscheinen die Verlockungen unmittelbaren Glücks gefährlich für Menschen, die im Hier und Jetzt ihre Träume stets unerfüllt sehen.“ Naja, Deutscher Kulturpessimismus, und der Vergleich mit „Drogen“ hinkt nicht nur, sondern hat gar keine Beine. Aber man ist ja schon froh, wenn ein deutscher Autor zum Thema Second Life überhaupt nachgedacht zu haben scheint.

Karl Marx, übernehmen Sie!

Man muss als gelernter Linksextremist heutzutage öfter schmunzeln, weil so gut wie alle Thesen von Karl Marx über das kapitalistische Finanzsystem permanent und live verifiziert werden. „Island übernimmt totale Banken-Kontrolle“, schreibt Spiegel Online. Als wenn das etwas hülfe! Es lebe der freie Markt – aber nur solange, wie man satte Profite machen kann. Wenn dann wieder eine hausgemachte Krise kommt, schreit das Finanzkapital nach dem Staat und will sich mit den Steuergeldern der arbeitenden Bevölkerung sanieren. Mir fällt aber auf, dass sich die Journaille jetzt nicht darauf beschränkt, die Situation zu beschreiben und zu erklären, sondern affirmative Kapitalismus-Moraltheologie betreibt. Wenn Journalisten zu viel Politik machen wollen.

Abschreckendes Beispiel: Peter Hahne, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, schreibt in der Mitteldeutschen Zeitung, als ginge es wie im Kalten Krieg darum, denn Bolschewismus im Inneren zu bekämpfen: „Wer die Gunst der Stunde aber zu einer Generalabrechnung mit dem Kapitalismus und der Behauptung nutzen will, der Staat könne alles richten, leugnet die Grundlagen unseres Wohlstands. Das Bankenbeben war nicht die erste, und es wird auch nicht die letzte Krise des Kapitalismus gewesen sein. Wer aber dauerhaften Wohlstand will, braucht freie Märkte.“

Nichtssagende Sätze: „Freie Finanzmärkte“ meint er, weil niemand, auch nicht die Linke, die anderen Märkte abschaffen will. Hahne suggeriert: Kapitalimus bedeute Wohlstand für alle. Die klitzekleine Frage, wo denn jetzt die Krise herkomme, beantwortet er nicht, weil nach Hahnes Ansicht der Kapitalismus eine Art Naturereignis und eine anthrolopogische Konstante ist und ein Bankencrash so unvermeidbar wie Regen oder ein Hagelschauer. „Die Krise gehört zum System“. Ja, ganz richtig, aber die Krise ist kein Bug, sondern ein Feature für das Kapital.

Die Trotzkisten, die ich ungern zitiere, weil Sektierer meistens unrecht haben, schreiben ausnahmsweise völlig korrekt: „Ganz im Gegensatz zu den Behauptungen der Anhänger des ‚freien Marktes‘, dass Deregulierung zu mehr Transparenz führe, ist das Finanzsystem mehr denn je von Täuschung und Verschleierung geprägt. In den letzten zehn Jahren hat das Volumen von Finanzprodukten, die an keiner großen Börse gehandelt werden und völlig unreguliert sind, enorm zugenommen, wobei der Handel mit Derivaten von Aktien und Obligationen zwischen Finanzinstituten stattfindet. Und wenn ‚Wert‘, wie am Beispiel der Bilanz von Bear Stearns zu sehen, durch intern entwickelte Computerprogramme definiert wird, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zum bewussten Betrug. Tatsächlich ist einer der Gründe für die Kreditverknappung das fehlende Vertrauen der Banken und Finanzhäuser in die Angaben ihrer Geschäftspartner, mit der Folge, dass sie sich gegenseitig keinen Kredit mehr gewähren.“

Lassen wir den Altmeister persönlich zu Wort kommen (ich hatte den Satz schon Ende der siebziger Jahre bei der Lektüre angestrichen, als ich noch Tutor in den berühmten Kapital-Kursen Wolfgang Fritz Haugs am Philosophischen Institut der FU Berlin war):“Der Produktionsprozess erscheint nur als unvermeidliches Mittelglied, als notwendiges Übel zum Zweck des Geldmachens. (Alle Nationen kapitalistischer Produktionsweise werden daher periodisch von einem Schwindel ergriffen, worin sie ohne Vermittlung des Produktionsprozesses das Geldmachen vollziehen wollen.)“ (Karl Marx: Das Kapital, Bd.2, 1. Kapitel: Der Kreislauf des Geldkapitals, S. 62)

Das heißt: Das Finanzsystem basisert auf dem Produktionsprozess, nur in dem werden Werte geschaffen. Wer zugibt, wie der deutsche Finanzminister, „dass gewisse Teile der marxistischen Theorie doch nicht so verkehrt sind“, muss auch die Marxsche (Mehr-)Werttheorie akzeptieren. Ein bisschen Marx geht genausowenig wie ein bisschen Schwangerschaft, wenn es sich um die ökonomische Theorie handelt. Wer das Finanzsystem angreift und sich dabei auf Marx beruft, muss auch akzeptieren, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung (im rein ökonomischen Sinn) der Ware Arbeitskraft beruht. Das System des Kapitalismus zerlegt sich nicht selbst, aber zeigt in der jetzigen Krise sein Skelett, das alles zusammenhält – die Ausbeutung eben – mit allen politischen Konsequenzen.

Der Screenshot zeigt Burks‘ Avatar in Second Life – auf einem Symbol des kapitalistischen Finanzsystems sitzend.

ExitReality | 3D-Browser

Die Zukunft des Internet ist 3D. Virtuelle Welten gibt es schon, aber alle benötigen eine eigene Zugangssoftware. Solange Suchmaschinen zum Beispiel Second Life nicht indizieren, bleiben WWW und 3D-Welten getrennt. Bis jetzt.

Die Australier haben jetzt eine – wie ich meine – revolutionäre Erfindung gemacht – 3D als Browser-Plugin. Durch einen Artikel auf msn.com wurde ich auf ExitReality aufmerksam. Von den relevanten deutschen Medien hat bisher nur Bild.de berichtet („Das begehbare Internet“). (Screenshots auf SLTalk.de) Auf dem ExitReality-Blog steht: „Now your webpage is in 3D, you can customize your 3D space with objects and themes from the ExitReality search engine, located in the Dashboard.“ Das wäre etwas Neues, obwohl das in der Vergangenheit schon mehrfach versucht wurde.

Ich musste zum Testen einen uralten Windows-Rechner aktivieren, dessen Grafikkarte knarrte und ächzte. Für Linux und Mac gibt es das Browser-Plugin nicht. Den IExplorer hatte ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt – aber immerhin funktionierte es, wenn ich die Sicherheitseinstellungen auf Null stellte (ActiveX erlauben, Javascript erlauben undsoweiter). Bei mir lief es nicht so flüssig wie in den YouTube-Videos zu ExitReality. Der Avatar lässt sich sowohl mit der Maus als auch mit den Tasten steuern, jedoch kann man nicht mit einer Kamera herumzoomen und ihn von allen Seiten betrachten wie in Second Life. Auch sind seine Bewegungen sehr einseitig. Die Grafik erschien mir recht ordentlich und auf den ersten Blick nicht schlechter als bei Twinity.

Im Vergleich zu den Möglichkeiten von Second Life ist ExitReality aber grottenmäßig. Der Avatar hat kaum etwas zu tun. So langweilig stelle ich mir auch Googles Lively vor. Dafür funktioniert 3D jetzt nur mit dem Browser – und immerhin auch mit älterer Hardware. Das hat was. Die Schlagzeilen in internationalen Medien sind dementsprechend interessant, zum Beispiel: „ExitReality turns Web sites into 3D sandboxes“ (cnet.com).

Leider habe ich vergessen auszuprobieren, was zu sehen ist, wenn ich burks.de in 3D aufrufe. Auf der Startseite von ExitReality gibt es eine Maske zum Eingeben eines beliebigen URLs. Aber das können die wohlwollenden Leserinnen und geneigten Leser tun und mir Screenshots schicken (vermutlich ist gar nichts zu sehen.). Falls das PlugIn mit Linux funktionierte, wäre ich der Erste, der Burks‘ Blog zu einer virtuellen Welt ausbaute. Warten wir’s ab. Vielleicht demnächst mehr in diesem Theater.

Open Grid Protocol | Avatare auf dem Sprung

Interessanter Artikel auf computerwoche.de: „Entwickler von Linden Lab und IBM haben erfolgreich Avatare aus einer Testumgebung in Second Life in eine andere virtuelle Welt ‚teleportiert‘. (…) Das Experiment stellt einen ersten Schritt in Richtung Interoperabilität zwischen virtuellen Welten dar. (…) Der erste Schritt auf dem Weg zu interoperablen Welten ist Ergebnis einer im Oktober 2007 verkündeten Zusammenarbeit. Ein Video vom Experiment gibt es hier. Noch im Juli soll laut Linden Lab eine Open Grid Public Beta starten, in der externe Entwickler das Second Life Preview Grid auf seine Interoperabilität mit OpenSim testen können.“

Nachtrag: N-TV.de: „Google will mit einem neuen Internet-Service dem einst sehr populären „Second Life“ Konkurrenz machen. Mit „Lively“ sollen Nutzer in Form eines digitalen Stellvertreters (Avatar) durch virtuelle Räume flanieren und mit anderen Besuchern kommunizieren können. Anders jedoch als bei „Second Life“ soll der kostenlose Dienst direkt in das Internet eingebunden sein, erklärte Google-Technikerin Niniane Wang. Das habe den Vorteil, dass die 3-D-Welten, Avatare und selbst entworfenen Räume nicht mehr an einen Ort gebunden sind, sondern sich auch in eigene Weblogs oder Webseiten einbinden lassen.“ Ach ja: „Requires Windows Vista/XP with Internet Explorer or Firefox“. Harhar.

(N-TV setzt keine Links, den zu Lively habe ich nachträglich eingefügt.)

Project Xanadu, reloaded

Dieser Artikel erschien am 20.06.2008 in Telepolis.

Was ist und zu welchem Ende betreiben wir Online-Journalismus? Wie setzt man Links, warum und wohin? Medienkritische Anmerkungen zu Regeln, die längst hätten formuliert werden müssen.

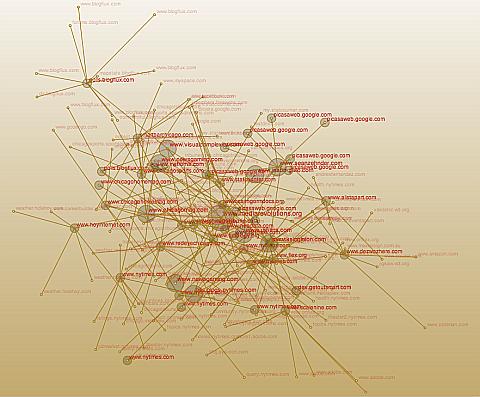

Theodor Holm Nelson prägte 1965 den Begriff Hypertext. Seine Mission, formuliert im Project Xanadu, ist immer noch aktuell, aber im deutschen Online-Journalismus weitgehend unbekannt: „We have fought for a world of deep electronic documents“. Ein Text, ist er online verfügbar, wird besser und informativer, wenn er Hyperlinks enthält.

Der nicht-lineare Hypertext verknüpft verschiedene Informationen mit Hyperlinks, so dass ein logisches Netz entsteht, das tendenziell unendlich wird. Für journalistische Texte ist das eine nie dagewesene Chance: Hypertext kann die Menge notweniger Informationen verkürzen, indem lexikalisches Wissen auf eine Metaebene – „hinter“ den eigentlichen Text – verschoben wird. Gleichzeitig vervielfacht sich die optionale Informationsmenge des Textes, da die Rezipienten auch die Metaebene und deren weitere Verknüpfungen zu Kenntnis nehmen können. Rolf Schulmeister behauptet in seinem Standardwerk „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“, das menschliche Gehirn funktioniere ähnlich vernetzt wie ein Hypertext. In seinem Text „Verstrickt in Petri-Netzen – Hypertext und Hypermedia“ nennt er das die „kognitive Plausibilitätshypothese“: „Es geht um die Frage, ob das Leseverhalten mit der Struktur des Textes korrespondiert und ob sich diese Korrespondenz kognitiv auswirkt“. Die assoziative Struktur eines Hypertextes entspräche eher der Funktionsweise des menschlichen Denkens als lineare Texte.

Heise.de und Telepolis waren bei Texten, die man als „Online-Journalismus“ bezeichnen kann, die Vorreiter. Im Artikel über „Telepolis 10 Jahre„) wird ohne falsche Bescheidenheit verkündet: „Wussten Sie schon, dass Telepolis 1996 zu den ersten Internet-Magazinen Deutschlands gehörte und seitdem eine Vorreiterrolle im Online-Journalismus einnimmt?“ Perfekt wäre es gewesen, die dort erwähnte geheimnisvolle „Technik-Analyse ACTA 2004“ durch einen Link näher zu erläutern, damit man nicht selbst eine Suchmaschine bemühen muss. Wenn man erfährt, „dass anfangs Artikel zu Echelon oder Icann unter Slashdot.org verlinkt wurden“, erwartet man ebenfalls Links, die hier leider fehlen. Oder sie wurden nur deshalb nicht gesetzt, weil man den Lesern das nostalgische Gefühl älterer Heise.de-Artikel gönnen wollte wie in dem vom Dezember 1996 , als die Links noch nicht anklickbar waren, sondern ausgeschrieben wurden.

Warum die meisten deutschen Medien insbesondere das World Wide Web nicht adäquat nutzen, sondern oft nur den gedruckten Text ohne Links online stellen, kann kaum vernünftig beantwortet werden. „Unser Content Management System kann das nicht“ ist noch eine der ernsthaftesten Antworten. Man darf vermuten, dass eher irrationale Gründe eine Rolle spielen: Die – empirisch unbegründete – Angst, die Leser könnten andere Angebote attraktiver finden und so die Klickraten senken, die Hausjuristen könnten die Stirne runzeln, wenn man vom eigenen seriösen Angebot in weniger als fünf Klicks auf nackte Busen gelangt, oder das Landgericht Hamburg könnte einen „Content-Anbieter“, der es wagt, andere Angebote zu verlinken, für das gesamte Internet haftbar machen.

Blogger verlinken in der Regel ihre Quellen. Das macht den Reiz und die Qualität professioneller Blogs aus. Online-Journalismus, wenn man ihn ernsthaft betreibt, hat einen weitaus höheren Anspruch als der klassische Print-Journalismus: Er lädt die Leser ein, die Thesen der Autoren anhand der Quellen, die diese angeben und verlinken, zu überprüfen. Sie stellen sich fast in Echtzeit der Kritik. Online-Journalismus verlangt oft eine härtere und intensivere Recherche als die üblichen Artikel in der Tagespresse. Wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, gibt es diesen Journalismus in Deutschland noch nicht.

Erst sehr zaghaft beginnen die so genannten Leitmedien, in ihrer Online-Ausgabe Links zu setzen, leider oft nur auf das eigene Angebot – wie die Scientologen. Aktuelles Beispiel ist Spiegel online in einem Beitrag über die Raumsonde Phönix: Mehr als ein Dutzend Links, die Hälfte davon gleich doppelt, aber alle verweisen auf andere Artikel bei Spiegel online. Das mag daran liegen, dass man das eigene Angebot für unübertrefflich hält oder an der Idee, den Werbekunden zahllose Klicks anbieten zu wollen. Das ist aber kein Online-Journalismus, sondern nur ein selbstreferenzielles System.

Ein paar Links machen aber noch keinen anspruchsvollen journalistischen Hypertext. Wissenschaft.de schreibt in einem Artikel („Nukleares Feuer in der Tiefe„, 17.05.2008) über Geowissenschaften: „Dort unten, an der Grenze zwischen Erdkern und Erdmantel, könnten sich große Mengen Uran, Thorium und Plutonium stark genug konzentriert haben, um eine atomare Kettenreaktion in Gang zu halten…“ Der Link hinter „atomare Kettenreaktion“ verweist auf den betreffenden Wikipedia-Artikel „Nukleare Kettenreaktionen“. Man kann voraussetzen, dass Leser, die sich auf wissenschaft.de umsehen, ungefähr wissen, was man sich unter der Spaltung des Atomkerns vorstellen muss. Wer es jedoch vergessen hat oder sich spontan sachkundig machen will, findet in dem verlinkten Artikel weitere Hinweise, etwa auf den Wiikipedia-Text zur Kernspaltung. Noch sinnvoller sind erläuternde Links zu Begriffen, die kaum jemand auf Anhieb kennt. Wissenschaft.de erwähnte vor fünf Jahren in einem anderen Text die „funktionelle Kernspintomographie“ und verlinkte den Begriff damals auf ein Projekt der Universität Mainz. Heute wäre der entsprechende Wikipedia-Artikel zum Thema informativer.

Was genau in einem Text per Link zusätzlich erläutert wird, richtet sich nach dessen Inhalt, nach dem Medium, in dem er erscheint und nach der durchschnittlichen Leserschaft. „Frau Meier mag Zwergpudel, Herr Müller eher Shar Peis“ ist ein Satz, der je nach Kontext unterschiedliche Links haben kann. Da journalistische Texte aus sich selbst heraus verständlich sein sollten, würde man in einem Printmedium „Shar Pei“ ergänzen durch „den traditionellen chinesischen Wachhund“, da außer Hundezüchtern kaum jemand die Rasse kennen wird. In einem Hundeliebhaber-Fachmagazin könnte der Zusazt eventuell entfallen. Online ist es einfacher, einen Shar Pei zu erwähnen: Der Link erklärt alles, und der Artikel ist ohne die Erklärung kürzer. Falls Frau Meier eine private Website besäße, vielleicht mit Bildern ihrer Hunde, sollte die verlinkt werden. Wenn das Thema „Hunderassen“ sind, sollte hingegen ein Link zu Zwergpudeln im Allgemeinen gesetzt werden.

Ein lexikalischer Link erklärt, was ein Begriff bedeutet und ist somit optional: Der Leser entscheidet, ob er das Wort kennt oder ob er es sich näher erläutern lassen möchte. Letzeres bietet der Autor als zusätzlichen Service des Textes an, weil er davon ausgeht, dass seine Informationen Rezipienten mit unterschiedlichem Wissenstand interessieren. Die Links ähneln hier den klassischen Fußnoten eines wissenschaftlichen Werkes. Ihr rein lexikalischer Charakter suggeriert aber, dass die Masse der Leser schlechter informiert ist als der Autor. Das trifft aber nicht immer zu.

Das gilt auch für einfache Texte, die sich bemühen, den Leser nicht intellektuell zu überfordern. Die britische „Sun“, die Mutter aller Boulevard– und Krawall-Zeitungen, berichtet in schlichten Worten über die bevorstehende Hochzeit Jessica Albas. Der Text bietet kaum Ansatzpunkte für Links – mit einer Ausname: „Jessica’s dad, Mark, spoke exclusively to Latina magazine“. Der hier fehlende Link bietet nicht mehr Informationen als die „Sun“, nur dass Vater Alba seine Tochter für ein „beautiful girl“ hält, was niemanden überraschen wird. Von der „Sun“, die in der Regel brutalstmöglichst vor nichts zurückschreckt, könnte man aber zum Beispiel einen Link zu Google Maps erwarten, damit man das „Beverly Hills courthouse under a canopy of green silk foliage and white flowers“ von oben betrachten kann. Leider wird man enttäuscht.

Neben der Funktion eines jederzeit per Mausklick verfügbaren Lexikons hat ein Hypertext zwei weitere Metaebenen – die der Quellenangaben und eine stilistische Ebene. Letztere bedeutet: Der Text kann zum Beispiel durch Links ironisch gebrochen werden. Hinter einem Link auf „Flotter Dreier“ in einem Text muss sich nicht immer das verbergen, was man erwartet. Wer über den Boxer Myke Tyson schreibt, kann, da dieser ohnehin keine eigene Website hat, einen Link zu dessen psychologischen Gutachten anbieten – das ist vielleicht interessanter als eine Aufzählung der Kämpfe. Ein Link, der informiert und zusätzlich überrascht, macht den Text interessanter.

Wie man wohin welche Links in journalistischen Texten setzt, ist im Einzelfall schwierig, muss aufwändig recherchiert werden und ist nicht so einfach, wie manche Blogger sich das vorstellen. In journalistischen Texten hat die Praxis von Wikipedia nichts verloren, jedes Wort, das im Online-Lexikon auftaucht, zu verlinken. Das machte einen Text unleserlich. Falsch wäre ein Satz wie im Wikipedia-Artikel über Sexualität: „Im weiteren Sinn bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen , Empfindungen und Interaktion von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Niemand wird die Links hinter „Lebewesen“ oder „Geschlecht“ anklicken.

Wie viele Links ein Text benötigt und ab wann er unleserlich wird, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Es gelten zwei einfache Regeln: 1. Der Text muss auch ohne Links lesbar, verständlich und informativ sein. 2. Links sind immer optional, im Zweifel sollte eher ein Link gesetzt als darauf verzichtet werden. Ausnahmen bieten „Wimmelbilder“ wie ein eher folkloristischer Artikel des Autors in Telepolis über die „Merkbefreiung“ im Usenet: Das Thema wäre so in einem Holzmedium gar nicht möglich. Man erwartet auch nicht, dass die Leser alles anklicken. Die zahlreichen Links werden nur für die überschaubare Gruppe derjenigen interessant sein, die in den neunziger Jahren schon im Usenet aktiv waren – ein Beispiel für einen „special interest“-Thema.

Regel: Quellen müssen ausnahmslos verlinkt werden.

Quellen sind andere Medien, Websites, Online-Lexika, Postings in Foren – alles, was man nicht selbst recherchiert, sondern abgeschrieben, kopiert oder umgeschrieben hat.

Wikipedia darf verlinkt werden, auch wenn manche Einträge nicht unbedingt seriös sind. Wikipedia sollte vor allem dann verlinkt werden, wenn man selbst kaum recherchiert hat. Spiegel online übernahm zum Beispiel im Sommer 2004 ganze Passagen aus der Online-Enzyklopädie, mit einem kleinen schöpferischen Eigenanteil, aber ohne die Quelle zu erwähnen. Dumm ist nur, dass das meistens irgendwem auffällt.

Medien müssen dann verlinkt werden, wenn den Lesern nicht zugemutet werden kann, diese selbst zu finden. Ein Link zu Zeit.de, stern.de oder welt.de muss nicht sein, es sei denn, ein konkreter Artikel ist gemeint. Die chinesische Nachrichtenagentur xinhua.cn in Mandarin kann man aber nicht erraten, auch ist die Top Level Doman cn nicht jedem geläufig. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA sollte immer verlinkt werden, auch wenn kein spezielles Dokument gemeint ist, zumal auch eine englische Ausgabe angeboten wird. Bei dpa trifft das nicht zu, weil jeder den URL leicht finden kann und weil deren Nachrichten auf der Website nicht angeboten werden. Falsch ist also: „Die Nachrichtenagentur dpa meldet, es sei dieses oder jenes geschehen. Da die dpa keine einzelnen Meldungen auf ihrer Website anbietet, können diese auch nicht verlinkt werden. Richtig jedoch wäre die Ausnahme: „Der dpa-Europadienst liefert täglich 300 Meldungen aus aller Welt in deutscher Sprache.“ Das Kürzel dpa kann auch zu Missverständnissen Anlass geben: Nicht jeder weiß, dass die Deutsche Nachrichten-Agentur mit der bekannten dpa rein gar nichts zu tun hat.

Die Neue Zürcher Zeitung offerierte zum Beispiel im Februar 2005 einen langen Artikel über „Terror-Websites“ und schaffte es, keinen einzigen Link anzubieten, obwohl sogar die Titel wie „Al-Majalla al-Islamiya“ teilweise genannt wurden. Das ist kein seriöser Online-Journalismus, sondern nur gedrucktes Papier, das auf einem Monitor abzurufen ist. Wer derartige Quellen nicht verlinkt, setzt sich als Journalist dem Verdacht aus, nicht in der Lage zu sein, diese zu finden oder – noch schlimmer – schlicht zu faul zu sein, um diese zu recherchieren.

Wenn ein Artikel nicht exakt verlinkt werden kann, weil er nur in einer Datenbank vorhanden oder nur für registrierte Leser zugänglich ist, sollte die Startseite der Zeitschrift oder das Mediums, in dem er erschien, verlinkt werden. Vorbildlich ist Netzpolitik.org (20.05.2008): „China bemüht sich wohl um Offenheit in Bezug auf das Erdbeben vom 12.5. in Sichuan. Doch so ganz freiwillig und eilfertig ging das nicht, wie die Howard French in der New York Times zu berichten weiß: Earthquake Opens Gap in Controls on Media.“ Der erste Link zu einem Wikipedia-Artikel fasst die Nachrichten und relevante wissenschaftliche Quellen über das Erdbeben zusammen. Einen besseren Überblick kann man im Netz nicht finden. Der zweite Link bei netzpolitik.org führt zur Login-Maske für die Abonnenten der New York Times. Man kann den zitierten Artikel nicht einsehen, wenn man nicht registriert ist. Der Link verweist aber darauf, dass es möglich ist. Er ist informativer als der bloße Link zur Hauptseite der Zeitung und somit korrekt.

Solche einfachen Beispiele für Service-orientierten Online-Journalismus findet man in deutschen Medien leider nur sehr selten. Falsch ist zum Beispiel: „Selbst moderates Rauchen in der Schwangerschaft verändert das Verhalten von Babys auf dramatische Weise, melden amerikanische Ärzte jetzt in der Zeitschrift „Pediatrics“ (Spiegel online, 02.07.2003). Richtig wäre: „in der Zeitschrift „Pediatrics„. Falsch: „Der Fernsehsender SCTV meldet, der 35-jährige Idris sei bereits vor zwei Wochen in Medan auf Sumatra gefasst worden.“ (Netzeitung, 30.06.2003). Richtig: „Der Fernsehsender SCTV meldet…“ Falsch: „Das Unfallopfer sei nur halb bei Bewusstsein und unfähig gewesen zu sprechen, sagte der Beamte dem Rundfunksender „Radio New Zealand“ (Spiegel online , 01.07.2003). Richtig: „dem Rundfunksender „Radio New Zealand„. Falsch: „Omar äußerte sich auch in einem E-Mail-Interview mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“.“ (Focus online. Richtig: „mit der pakistanischen Zeitung „The Dawn“ „.

Auch fremdsprachige Quellen sollten verlinkt werden. Falsch ist: „Wir müssen den größten Nutzen aus der Nähe des Wahltermins in Spanien im kommenden März ziehen“, zitierte die norwegische Tageszeitung „VG“ heute aus dem Dokument.“ (, 13.03.2004). Richtig: „zitierte die norwegische Tageszeitung ‚VG‚.“ Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige der Leser die Sprache verstehen und gern das Original läsen. In diesem Fall kann man den betreffenden Text auch finden, wenn man kein Wort Norwegisch versteht.

Definitiv verboten sind irreführende Floskel wie „im Internet gibt es“, wenn nur ein spezieller Dienst gemeint ist. Focus formulierte: „‚Ein Großteil der Straftaten findet aber in anderen Regionen des Netzes statt.‘ So werden in den 80 000 Foren des Usenets und den 15 000 Diskussionsrunden im Internet Relay Chat (IRC) nicht nur alle denkbaren Themen diskutiert, sondern auch illegale Bilder getauscht, Waffen, Drogen und raubkopierte Software angeboten.“ Die Zahlenangaben über Newsgroups und IRC-Foren sind natürlich Unfug. Man darf aber lobend erwähnen, dass hier andere Dienste im Internet genannte werden, die für dessen „dunklen“ Seiten wesentlich wichtiger sind als das World Wide Web. „Usenet“ (es muss nicht immer Wikipedia sein) und IRC hätten verlinkt werden müssen. Wenn Leser auf etwas hingewiesen werden, das sie vermutlich noch nicht wissen, sollte man ihnen es optional per Link erläutern.

„Im Internet“ ist keine korrekte Angabe. Man schreibt in der Printausgabe einer Zeitung nicht „in einer Tageszeitung wurde gemeldet“, sondern nennt Ross und Reiter. Auch „laut Agenturangeben“ ist als Quelle zu wenig; man kann das ohne Informationsverlust entweder weglassen oder sollte die Agentur nennen.

Regel: Ortsangaben in einem Artikel müssen, wenn möglich und wenn diese eine relevante Rolle spielen, verlinkt werden.

Keinen Link erwartet man in Sätzen wie: „Bundeskanzlerin Merkel traf heute in Berlin mit Horst Köhler zusammen“. Dem durchschnittlichen Leser darf zugemutet werden, einen deutschen Ortsnamen mit einem Punkt und der Länderkennung de selbst in das Adressfeld des Browsers einzugeben. Ausnahmen: Nicht alle Orte oder gar Ortsteile haben eine Website – wie zum Beispiel Unterneger. Grieben auf Hiddensee ist unter dem URL grieben-hiddensee.de zu finden, grieben.de ist aber eine Rechtsanwaltskanzlei. Hier ist ein Link Pflicht, damit die Leser nicht selbst mühsam suchen müssen.

Falsch ist: „Wenige Minuten nach dem Seebeben war allerdings eine drei Meter hohe Flutwelle auf die Insel Simeuleu getroffen, teilte das indonesische Militär mit.“ (Spiegel online, 29.03.2005.) Man sollte – außer von eingefleischten Indonesien-Fans, nicht verlangen, dass jemand die Insel kennt, zumal sie von Spiegel online auch noch falsch geschrieben wurde: Sie heißt Simeuluë. In diesem Fall muss man sich entscheiden, ob für die Leser nur die geografische Lage interessant sein könnte oder ob sie eventuell mehr Informationen wollen. Es spricht nichts dagegen, zwei verschiedene Links zu demselben Begriff im Artikel unterzubringen. Der Nachteil für die Leser ist, dass sie nicht sofort genau wissen, wo sie diese zusätzlichen Informationen finden können.

Google Earth sollte nicht verlinkt werden, obwohl das möglich ist, da das die Installation der Software voraussetzte. Wer im Internet auf einem Organizer, einem Handy-Display oder auf einem alten Rechner surft, wird Google Earth nicht benutzen wollen und können. Besser bei Ortsangaben sind Links auf die Angebote maps.google.com oder wikimapia.org. Wikimapia funktioniert nicht ohne Javascript. Google Maps bietet ohne eingeschaltetes Javascipt noch eine Übersichtskarte an, ist also vorzuziehen, da sicherheitsbewusste Surfer gefährliche Scriptsprachen per default ausgestellt haben. Bei Städten wie Berlin, die auf ihrer Website in eigenes Stadtplanangebot haben, ist dieses vorzuziehen.

Deutsche Städte- und Ortsnamen sollten aber in Artikeln nur dann verlinkt werden, wenn damit eine zusätzliche Information verknüpft ist. Falsch wäre: „Der Regierende Bürgermeister von Berlin„. Richtig: Der Regierende Bürgermeister von Berlin. Bei internationalen Ortsangaben entscheidet die Informationswert der verlinkten Seite. Beispiel: Bei einem Vulkanausbruch wie dem des Tungurahua oder des Llaima ist ein Link auf den deutschen oder englischen Wikipedia-Artikel gesetzt. Die Leser möchten aber nicht selbst recherchieren müssen, wenn über die Orte berichtet wird, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es ist nicht selbstverständlich, dass diese bei Wikipedia erwähnt werden. Beim Tungurahua ist das in der Regel Baños; beim Llaima war es beim letzten Mal Carahue.

Zu einer der wichtigsten Aufgaben des Online-Journalismus gehört es, im Interesse der Leser zu recherchieren, wie seriös und zuverlässig die verlinkten Quellen sind. Das gilt selbstredend auch für Links, die man eventuell von Wikipedia übernommen hat: llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.uk steht zwar im Guiness-Buch der Rekorde als „the world’s longest valid Internet domain name“, der Link führt aber nicht mehr zur Website des walisischen Ortes.

Puerto Cabezas in Nicaragua, auch bekannt als Bilwi, ist ebenfalls ein Problem: Der Wikipedia-Artikel zu Bilwi enthält keinerlei relevante Informationen, die englische Version zu Puerto Cabezas bietet noch nicht einmal einen Link zu einer offiziellen Website der Stadt. Der Link von der spanischen Version zu pto-cabezas.com/ lässt Zweifel daran aufkommen, ob es sich nicht nur um eine kommerzielle Website handelt, zumal sie in Florida registriert worden ist. In derartigen Fällen muss man sich fragen, ob nicht ein Link zu einer anderen Website – wie hier etwa die des Peace Corps über Bilwi -, mehr Sinn macht.

Kompliziert sind Themen, in denen die im Netz vorhandenen Quellen mehr verraten als die Personen, die genannt werden, vielleicht wollen. Interessante – und für das Niveau der Recherchen bezeichnende – Beispiele waren die Artikel über Neonazis im mecklenburgischen Ort Jamel. Die Schweriner Volkszeitung berichtete schon am 14.10.2003, die Frankfurter Rundschau am 06.11.2003, die taz am 17.10.2003 („Abgebrannte Häuser, aufgespießte Hühner, Wehrsportübungen“), die Jungle World am 05.11.2003, die Süddeutsche am 07.11.2003; Spiegel online holte das Thema am 16.08.2007 zum Teil wortgleich wieder hervor („Abgefackelte Häuser, aufgespießte Haustiere, vertriebene Neubürger“), ohne die vorherigen Artikel mit einem Wort zu erwähnen. Im zweiten Teil des Artikels wir der Musiker Horst Lohmeyer genannt, der mit seiner Familie in Jamel wohnt. Lohmeyer wirbt online für seinen Forsthof – der Link sollte in einem Artikel daher nicht fehlen. Man kann sich das Anwesen von oben per Google Maps ansehen. Der Spiegel-Autor hat vermutlich nicht danach gesucht, sonst hätte er schon während der Recherche mit dem Interview-Partner diskutieren müssen, wieviel an privaten Informationen der von sich preisgeben wollte. Im Vergleich aller online auffindbarer Artikel zum Thema wird auch die Praxis fragwürdig, Namen nicht zu nennen: Spiegel Online schreibt „Sven K., 30, Abrissunternehmer, polizeibekannter Neonazi.“ Dass der Mann Sven Krüger heißt, findet man mit wenigen Mausklicks.

Regel: Es spricht nichts dagegen, einen Eintrag in einem Online-Telefonbuch und andere private, aber öffentliche zugängliche Informationen zu verlinken. Beispiel: „Vorsitzender des Brandenburger Fachausschusses „Onliner“ des DJV ist Jörg Rittweger aus Schopfheim, der auch sonst sehr aktiv ist.“

Regel: Links zu Eigennamen sollten zu Websites mit den meisten seriösen und kritischen Angaben zur Person führen. Das muss nicht deren private Website sein. Beispiel: Die Website des mecklenburgischen Innenministers Lorenz Caffiers ist nicht barrierefrei, die privaten Informationen können nicht von jedem abgerufen werden. Zudem fehlt dort der Hinweis, dass Caffier sich selbst in einem Interview als „Blockflöte“ bezeichnete. Das und mehr findet man im Wikipedia-Eintrag über ihn.

Welt online schreibt am 21.05.2008: „Der umstrittene Auftritt der Rapperin Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray bei ‚Schmidt & Pocher‘ hat nun auch die Aufsichtsgremien der ARD auf den Plan gerufen. Therese Wieland, die für die katholische Kirche im Rundfunkrat des Südwestrundfunks sitzt, beschwerte sich in einem Brief an SWR-Intendant Peter Boudgoust.“ Der Text ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen und wie Online-Journalismus nicht verstanden werden sollte. Der Wikipedia-Eintrag über die Musikerin enthält zahlreiche informative Links. Warum Welt online nicht in der Lage ist, einen Link dorthin zu setzen, um auch die Leser zu informieren, die Lady Bitch Ray noch nicht kannten, ist unerklärlich. Man möchte auch wissen, wer noch im Rundfunkrat) des SWR sitzt. These Wieland war oder ist laut einer Pressemeldung Vorsitzende des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Diözese Rottenburg-Stuttgart und fühlt sich daher vermutlich nicht zuständig für libertinäre Ideen zu Sex & Drugs & Rock & Roll. Über Boudgoust existiert sogar ein Eintrag bei Wikipedia.

Regel: Auch Websites mit strafrechtlich relevanten oder nicht „jugendfreien“ Inhalten können und sollen verlinkt werden.

Die Aufgabe von Journalisten ist es nicht, Informationen zu verheimlichen oder dem Publikum vorzuenthalten. Die paternalistische Attitude, nur pädagogisch wertvolle kleine Häppchen anzubieten und den Lesern zu suggerieren, sie seien sittlich nicht reif für die Realität im Netz, ist albern, obwohl das den Mainstream immer noch beschreibt. Die Kriegsbilder des berühmten Maler Francisco de Goya sind unstrittig Kunst und würden sogar von den übervorsichtigen deutschen Medien verlinkt werden. Links zu historischen oder aktuellen Kriegsgräueln gelten in Deutschland – nicht bei Online-Medien in den USA! – aber als tabu. Einen rational nachvollziehbaren Grund dafür gibt es nicht – außer einer im 21. Jahrhundert obsoleten moraltheologischen Attitude und einer allgemeinen Angst vor dem Link an sich.

Links in journalistischen Artikeln sind nach der aktuellen Rechtsprechung nicht strafbar. Nach § 86 StGB gelten Verbote von Symbolen u.a. nicht, wenn „die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.“ Der im Netz mittlerweile berühmte Rechtsstreit „Heise versus Musikindustrie“ ist noch nicht endgültig entschieden.

Für Tim Berners-Lee,, den Erfinder des WWW , bedeutet ein Link „Normale Hypertext Links implizieren nicht, daß das Dokument, auf das verwiesen wird, Teil ist von, bestätigt wird von, bestätigt, eine verwandte Urheberschaft oder Bedingungen für die Weiterverbreitung hat wie das Dokument, das den Verweis (Link) enthält.“ (zitiert nach odem.org).

Falsch und unjournalistisch ist daher die Gepflogenheit von Spiegel online (29.04.2008), die Quelle im World Wide Web zu kennen, den genauen Fundort aber bewusst zu verschweigen: „Im Internet ruft der deutsche Islamist Eric B., der in Pakistan oder Afghanistan vermutet wird, Gesinnungsgenossen zum Dschihad auf.“ „Im Internet“ kann heißen: In einer Newsgroup im Usenet, in einem WWW-Forum, auf einer Website, im Internet Relay Chat, in einer Mailingliste. Die Angabe ist zu ungenau, um noch einen informationellen Wert zu haben. Besser wäre hier gewesen, schlicht „rief öffentlich dazu auf“ zu schreiben. „Im Internet“ suggeriert auch, dass der Autor irrig „Internet“ für einen Synonym für „World Wide Web“ hält oder seine Informationen schlicht irgendwo abgeschrieben hat.

Regel: Falls der Betreiber einer Website für den Inhalt eines Artikels wichtig ist, sollte der konkrete Whois-Eintrag verlinkt werden.

Besonders lächerlich sind fehlende Links, wenn der Artikel verkündet, dass eine neue Website existiere, deren URL aber nicht verraten wird: „Die tamilischen Rebellen in Sri Lanka haben am Montag ihren eigenen Fernsehsender gestartet. Wie Rebellensprecher Daya Master der BBC sagte, soll NTT (National Television of Tamileelam) dabei helfen, die tamilischen Sichtweisen zu vermitteln.“ (Netzeitung, 01.08.2005). Der Tamilen-Sender (nttes.tv) ist schnell zu finden. Kompliziert wird es jedoch, wenn, wie in diesem Fall, mehrere Domains existieren – in diesem Fall nttes.tv und tvttn.com („You are not authorized to view this page.“). Nttes.tv wurde über godaddy angemeldet; der Whois-Eintrag führt eine Firma in KwaZulu-Natal, Südafrika an. Der Whois-Eintrag zu Tvttn.com bietet jedoch die interessante Information, dass der Ansprechpartner Sellathurai Sireetharan in der Rue Emile Zola in Paris sitzt – und dessen E-Mail-Adresse.

Regel: Verlinkt wird diejenige Quelle, die für die jeweiligen Leser den größten Informationswert hat – hier die Website nttes.tv. Falls ein Online-Artikel über die Medien der Guerilla in einem Medienmagazin oder auf der Website einer journalistischen Fachzeitschrift erschiene, wäre der Link zum Whois-Eintrag sinnvoller, da der einen Ansatzpunkt zu weiteren Recherchen enthält. In diesem Beispiel erwartet man auch mehr Informationen zum „Rebellensprecher“. Seriös wäre es gewesen, die Originalmeldung der BBC als Quelle zu verlinken – mit dem Risiko, dass die Leser merken, dass der Artikel der Netzeitung die englische Quelle ohne eigene Recherchen nur übersetzt, also schlicht abgeschrieben hat. Perfekt wäre heute auch ein zusätzlicher zusätzlicher Link zur Asian Tribune (16.07.2006): „Who is this Daya Master?“

Oft ist für die Recherche im Internet die Wayback Machine ein unersetzliches Hilfsmittel. Mit archive.org kann man zum Beispiel nachweisen, dass die Domain volkermord.com noch vor einigen Jahren eine Neonazi-Website war. Auch der langjährige Kampf um die Domain sieg-heil.de lässt sich nur mit einem Link zu archive.org dokumentieren. Leider gibt es Ausnahmen: Der Hochstapler Magnus Becker schaffte es mit seinem vorgeblichen „Weiße Rose Jugendbündnis“ bis in die Tagesschau (11.12.2000). Er heimste sogar einen Preis bei den Netd@ys 1997 ein. In diesem Fall funktioniert archive.org nicht, da der heutige Inhaber der Domain www.weisse-rose.org den Zugriff der Wayback Machine blockiert. Detaillierte Informationen bekäme man nur über den kostenpflichtigen Dienst historical whois records.

Wenn ein Autor nicht richtig recherchiert, kann es sein, dass ein seriöses Medium unseriöse Angebote empfiehlt. Der Sender RBB zum Beispiel verlinkte und empfahl ausdrücklich das Portal gomopa.net. Eine Recherche mit einer Suchmaschine zeigt in wenigen Minuten, dass der verantwortliche Autor offenbar überhaupt nicht überprüft hat, wer hinter der Website steht. Umgekehrt wäre der Artikel der FAZ „Für Lehrer und Zecken verboten“ (08.05.2002) über den vorgeblichen „ethischen Hacker“ Christoph Kastius, der angeblich „die gefälschte Steinhäuser-Seite sperrte“, sicher so nicht erschienen, hätten die FAZ-Redakteure nach Links gesucht, um ihren Artikel zu verbessern, etwa den auf seine Biografie und seine Krankenakte im Usenet.

Am 20. Mai brannte die Berliner Philharmonie. Fotos, wie stern.de sie anbietet, sind selbstverständlich – niemand will darüber nur ein paar dürre Zeilen lesen. Auch ein Video, wie auf der Website von Focus online, ist immerhin ein gut gemeinter Ansatz, obwohl Filme in Briefmarkengröße eher einen symbolischen Charakter haben. Zum journalistischen Service gehört es aber, in diese aktuellen Meldung online einen Link zu einer Webcam anzubieten. Man möchte es live brennen und qualmen sehen und vielleicht auch später noch einmal nachschauen, ob das Gebäude noch steht.

Regel: Multimedia-Elemente sollten möglichst barrierefrei verlinkt werden. Wer das nicht berücksichtigt, auch bei den Links, schließt gut fünf Prozent aller Surfer von seinen Angeboten aus, verärgert sie oder verlangt danach, die Sicherheitseinstellungen des Browsers neu zu konfigurieren. Wer zum Beispiel die Website der Warner Brothers verlinkt, sollte darauf hinweisen, dass diese mit einem sicheren Browser gar nicht angesehen werden kann. Man muss in einem solchen Fall nach Alternativen suchen. Links zu virtuellen Orten in der 3D-Welt Second Life können mit SLurl („location based linking in Second Life“) verlinkt werden. Der Nachteil: Viele Browser zeigen SLurl nicht an.

Regel: Postings im Usenet können zitiert und einzeln verlinkt werden.

Auch wenn die Newsgroups des Usenet heute nicht mehr so populär sind wie noch vor zehn Jahren, sind sie bei manchen Themen immer noch eine Quelle. Wer sich scheute, einen Link zum so genannten „Enthauptungsvideo“ aus dem Irak zu setzen, könnte ein Posting in der Newsgroup alt.religion.islam vom 11.05.2004 verlinken, in dem die damals verfügbaren Quellen genannt wurden. Userprofile, wie sie groups.google.com anbietet, können etwas über die Seriösität zitierter Personen aussuchen. Wer sich mit Internet-Folklore beschäftigt, kommt am berühmtem Kremvax-Hoax aus dem Jahr 1984 im Usenet nicht vorbei. Der Urheber Piet Beertema, der die sinnige domain godfatherof.nl besitzt, hat das Posting zwar auf seiner Website , man möchte aber gern auch das Original sehen – eine Zeitreise in das Internet, als es das World Wide Web noch nicht gab. Ein korrektes Zitat samt Link aus dem Usenet ist zum Beispiel: „Wau Holland schrieb am 05.02.1998 in der Newsgroup thur.test. ‚Dies ist eine kontextrekursive ungueltige Anmerkung‘.“

Wer über die kubanische Parteizeitung Granma berichtet und sich fragt, wem die Domain gehört, kann zum Beispiel einen Link zu einem Tracerouting-Service anbieten, der in Kombination mit einer Whois-Datenbank wie ARIN beweisen könnte, dass die Kommunisten in Havanna kanadischen Firmen offenbar mehr trauen als US-amerikanischen.

Links zu Buchtiteln sind dann problematisch, wenn sie damit für kommerzielle Seiten werben. Ein eleganter Ausweg ist, wenn es nur um die bibliografischen Angaben oder einen Autor geht, ein direkter Link zum Bestand einer Bibliothek, am einfachsten zu finden über die Katalogübersicht des Karlsruher Virtuellen Katalogs (KVK).